カレーを食べた後のお皿、から揚げを作った後のフライパン…油でギトギトになった食器を見ると、「うわ、洗うの大変そう」と思いますよね。

でも、洗剤をちょっとつけてスポンジでこすると、あっという間にピカピカに!

この当たり前すぎる光景、実はとても不思議なことなんです。

なぜ水だけでは全然落ちない油汚れが、洗剤があるとこんなに簡単に落ちるのでしょうか?

その秘密は、洗剤に含まれている「界面活性剤(かいめんかっせいざい)」という特別な物質にあります。

この記事では、界面活性剤がどうやって油を落とすのか、その仕組みを小学生でもわかるように解説します。

まずは基本:なぜ水だけでは油が落ちないの?

水と油は「仲が悪い」

「水と油」ということわざがありますが、これは科学的にも正しいんです。

水と油は、分子レベルで「性格」が全く違います。

水の性格

- 社交的:他の水分子と手をつなぎたがる

- 極性がある:分子の中で電気の偏りがある

- 引っ込み思案の油とは仲良くできない

油の性格

- 内向的:自分と似た油分子としか仲良くしない

- 極性がない:分子の中で電気の偏りがない

- 社交的な水とは話が合わない

この性格の違いが、「水と油は混ざらない」現象を生み出しています。

実際に試してみよう

コップに水を入れて、そこに食用油を垂らしてみてください。どんなにかき混ぜても、しばらくすると油は水の上に浮いてきます。

これは、油が水を「嫌って」分離してしまうからです。

フライパンの油汚れも同じ

- 油汚れは水をはじく

- 水だけではつかみどころがない

- だから水でいくら洗っても落ちない

お皿に残った油も、この「水嫌い」の性質で頑固にくっついています。

界面活性剤って何者?

「二重人格」の不思議な分子

界面活性剤は、とても変わった性格の分子です。

なんと、一つの分子の中に水好きの部分と油好きの部分が同居しているんです!

界面活性剤の構造

- 頭の部分(親水基):水と仲良しになりたがる

- しっぽの部分(親油基):油と仲良しになりたがる

例えて言うなら、「水好きの顔」と「油好きの手」を持った、とても器用な分子です。

「界面活性剤」という名前の由来

「界面」とは、水と油の境目のことです。「活性」とは、活発に働くという意味。

つまり、水と油の境目で活発に働く物質だから「界面活性剤」と呼ばれているんです。

身近な界面活性剤

- 食器用洗剤

- シャンプー

- ボディソープ

- 洗濯用洗剤

- ハンドソープ

実は、泡立つ洗剤のほとんどに界面活性剤が入っています。

界面活性剤が油を落とす魔法のプロセス

ステップ1:界面活性剤が油汚れを取り囲む

洗剤を薄めた水に界面活性剤の分子が混じると、面白いことが起きます。

界面活性剤の動き

- 油汚れを見つける

- 「しっぽ(親油基)」で油にくっつく

- 「頭(親水基)」は水の方を向く

- たくさんの界面活性剤が油汚れを取り囲む

まるで、油汚れを大勢で取り囲んで「捕まえた!」と言っているような状態です。

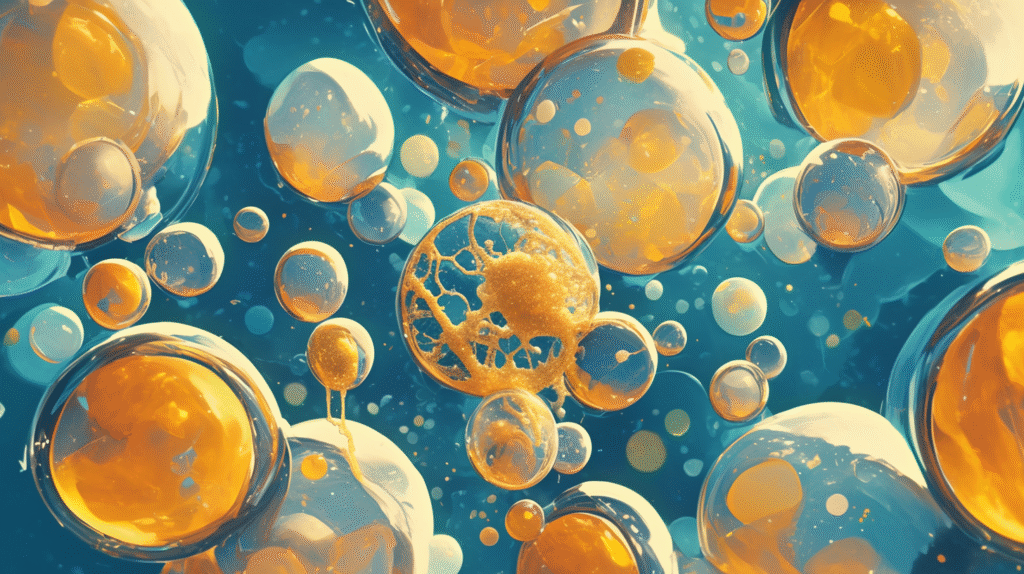

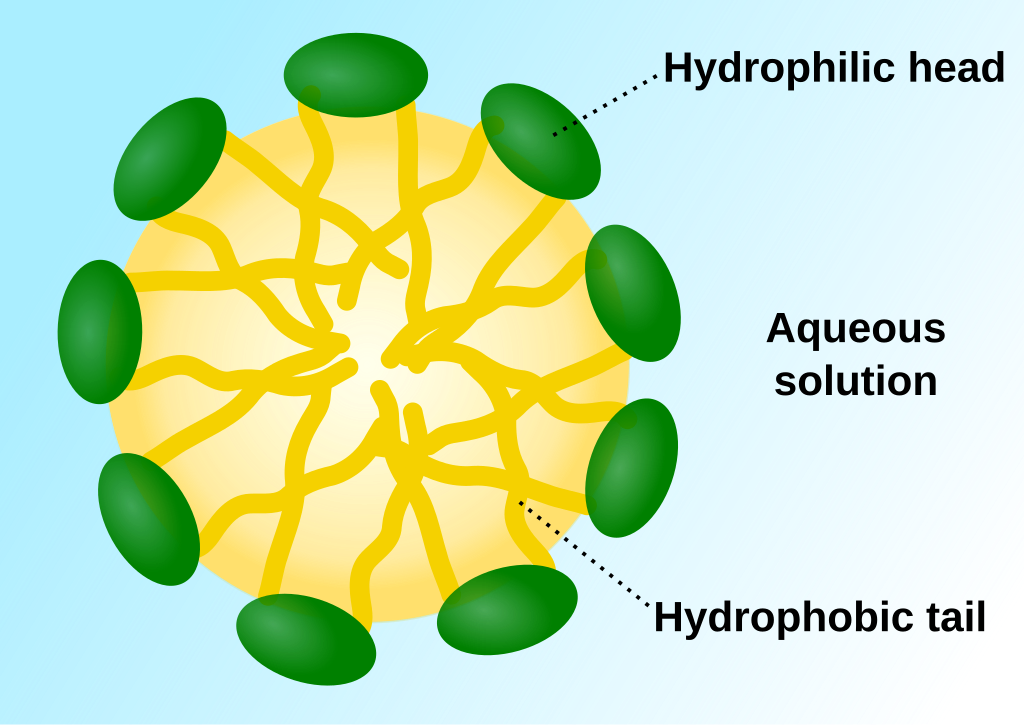

ステップ2:「ミセル」という特別な形になる

界面活性剤がある程度集まると、「ミセル」という球状の構造を作ります。

ミセルの形

- 外側:水好きの頭(親水基)がたくさん並ぶ

- 内側:油好きのしっぽ(親油基)が集まる

- 全体:まん丸な球のような形

この構造がポイント!内側に油を閉じ込めて、外側は水とうまくやっていけるんです。

ステップ3:油がミセルに取り込まれる

油がミセルに包まれる流れ

- ミセルの内側(油好きの部分)が油汚れをキャッチ

- 油がミセルの中心に取り込まれる

- 外側は水好きの部分なので、水となじむ

- 「油入りミセル」が水の中をフワフワ浮いている状態

これで、油が水に溶けたような状態になります。

ステップ4:水と一緒に流れ去る

最終的な洗浄プロセス

- 油を包んだミセルが水の中に分散

- スポンジでこすることで物理的にもはがれる

- すすぎの水と一緒にミセルごと流れていく

- お皿がピカピカに!

界面活性剤は、まさに油と水の仲裁役として働いているんです。

もっと詳しく:ミセルのすごい仕組み

ミセルはなぜできるの?

界面活性剤の分子が水の中にたくさんあると、自然にミセルを作ります。

これには、科学的な理由があります。

ミセル形成の理由

- 油好きの部分(しっぽ)は水が嫌い

- だから、同じ油好き同士で集まりたがる

- 水好きの部分(頭)は外側で水と接する

- これが一番安定した状態

まるで、雨の日に傘を持った人たちが、雨に濡れないように集まっているような感じです。

ミセルの大きさ

ミセルはとても小さくて、目に見えません。

ミセルのサイズ

- 直径:約1~10ナノメートル

- 1ナノメートル = 1メートルの10億分の1

- 髪の毛の太さの約10万分の1

こんなに小さなミセルが、無数に水の中を漂って油を運んでいるんです。

温度が上がると効果アップ

お湯で食器を洗うと汚れが落ちやすいのは、温度の効果もあります。

温度上昇の効果

- 油がやわらかくなって落ちやすい

- 界面活性剤の動きが活発になる

- ミセル形成がより効率的になる

- 分子全体の動きが早くなる

だから、冷たい水より温かいお湯の方が洗浄力が高いんです。

界面活性剤は洗剤だけじゃない!

身の回りの界面活性剤

界面活性剤は、思っているよりもたくさんの製品に使われています。

日用品での活用

- シャンプー:髪の汚れと油分を落とす

- ボディソープ:皮脂汚れを除去

- 洗濯用洗剤:繊維の奥の汚れまで落とす

- 歯磨き粉:口の中の汚れを除去

化粧品での活用

- 乳液:水分と油分を混ぜて肌になじませる

- クリーム:異なる成分を均一に混合

- ファンデーション:粉と油を均一に混ぜる

食品にも使われている

実は、私たちが食べている食品にも界面活性剤が使われています。

食品添加物としての界面活性剤

- マヨネーズ:卵黄の レシチンが油と水を混ぜる

- アイスクリーム:なめらかな食感を作る

- パン:生地をふわふわにする

- チョコレート:口どけを良くする

これらは天然由来や食品用に安全性が確認されたものが使われています。

まとめ:小さな分子の大きな力

界面活性剤が油を落とす仕組み、いかがでしたか?

今日学んだポイント

- 水と油は分子レベルで「性格」が合わない

- 界面活性剤は水好きと油好きの「二重人格」

- ミセルという構造で油を水に溶け込ませる

- 温度が高いとより効果的

- 身の回りのいろんなものに使われている

界面活性剤の働きまとめ

- 油汚れを取り囲む:親油基で油をキャッチ

- ミセルを形成:球状構造で油を包み込む

- 水に分散:親水基で水となじむ

- 洗い流す:水と一緒に汚れも除去