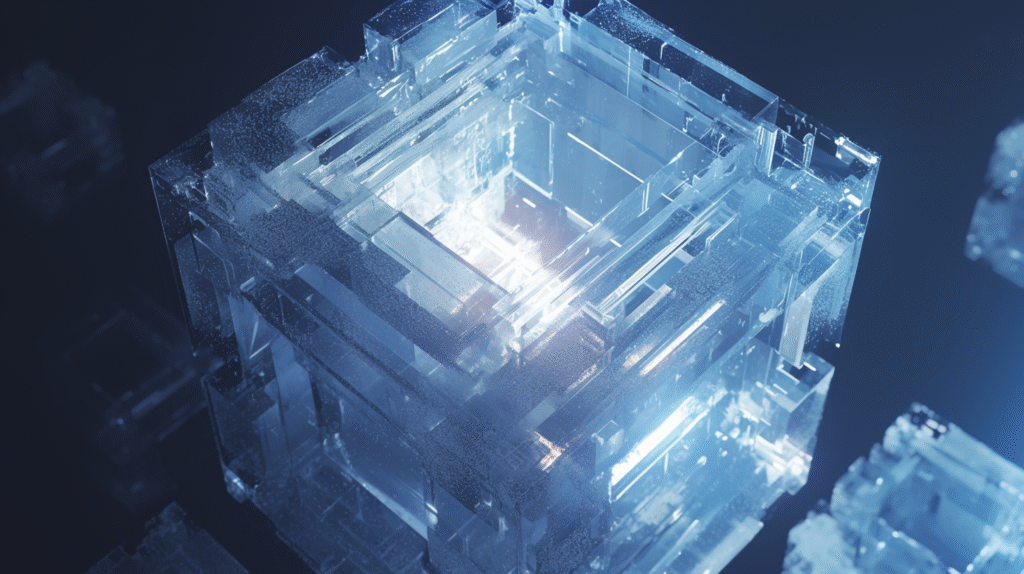

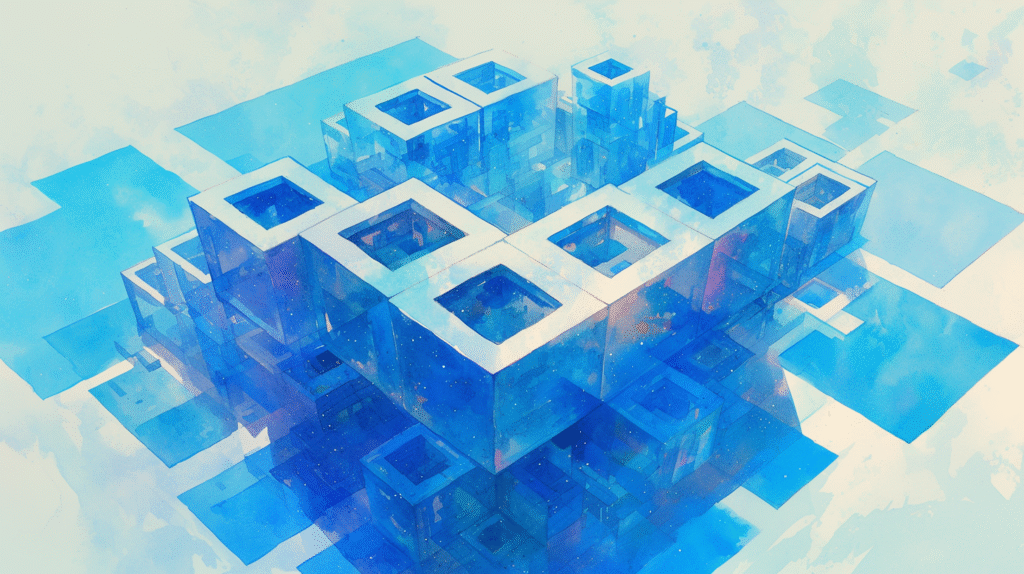

骸晶(がいしょう)は、結晶の「骨組み」だけが発達した独特な形をした結晶です。

まるで建物の鉄骨フレームのような姿をしています。

中心部が空洞になり、階段状の美しい幾何学模様を作り出します。

自然が生み出す芸術作品とも言える、不思議な鉱物の形態なのです。

骸晶とは何か?基本的な定義と概念

骸晶は英語で「skeletal crystal(スケルタル・クリスタル)」と呼ばれます。

「skeletal」は「骨格の」という意味です。 まさに結晶の骨組みだけが成長した様子を表しています。

別名「hopper crystal(ホッパー・クリスタル)」とも呼ばれます。 これは農業や工業で使われるピラミッド型の容器に似ていることから名付けられました。

通常の結晶との大きな違い

通常の結晶:

- 内部まで詰まった立方体や八面体を作る

骸晶:

- 辺や角だけが急速に成長

- 面の中心部が凹んで階段状になる

- 空洞の結晶になる

身近な例えで理解する

ケーキを作る時を想像してみてください。 外側の生地だけ先に焼けて、中がまだ生のままになってしまった状態。 それが骸晶です。

この独特な形は、結晶が「急ぎすぎて」成長した結果生まれるのです。

骸晶が形成される具体的なメカニズム

骸晶の形成には、「エッジ効果」または「ベルク効果」と呼ばれる現象が関わっています。

結晶が成長する時、角や辺の部分には面の中心よりも多くの原子や分子が集まりやすくなります。

なぜ角や辺に物質が集まるのか

理由は2つあります:

- 角や辺の方が電気的な引力が強い

- 周囲から物質が供給されやすい

骸晶形成の4つのステップ

ステップ1:溶液が過飽和状態になる

- 通常の飽和濃度の1.5~2倍程度の高濃度状態

ステップ2:結晶の角と辺に物質が集中

- 濃度勾配により、角や辺への物質供給が優先される

ステップ3:中心部への供給が追いつかない

- 成長速度が速すぎて、面の中心まで物質が行き渡らない

ステップ4:階段状の凹みが形成

- 結果として、各面に同心円状の段々ができる

実験で確認された事実

食塩の場合、成長速度が毎秒6.5マイクロメートルを超えると変化が起きます。 通常の立方体から骸晶への変化が始まるのです。

通常の結晶との違い:形態的特徴

通常の結晶と骸晶の違いを、建物に例えてみましょう。

- 通常の結晶:完成したビル

- 骸晶:建設途中の鉄骨だけのビル

通常の結晶の特徴

- 面が平らで滑らか

- 内部まで物質が詰まっている

- 全体的に均一な厚さ

- 多面体の完全な形

骸晶の特徴

- 面の中心が階段状に凹んでいる

- 内部に空洞がある「窓」のような構造

- 辺は太く、中心は薄い

- 各面にピラミッド状の段差

表面積の違いが生む効果

骸晶の表面積は通常の結晶よりもはるかに大きくなります。

この特徴は料理にも活用されています。 アメリカの食品会社は骸晶状の塩を使って味の感じ方を強くする特許を取得しました。

なぜ骸晶が形成されるのか

骸晶形成の主な要因は**「急速な結晶化」**です。

過飽和度の影響

溶液中の物質濃度が通常の飽和状態を大きく超えると、結晶は「急いで」成長しようとします。

これは満員電車に人が殺到する時と似ています。 ドア付近(辺や角)に人が集中し、車内中央(面の中心)まで人が行き渡らない。 同じ現象が結晶でも起きるのです。

冷却速度の影響

急激な温度変化は結晶化を加速させます。

- ゆっくり冷やす → 整った結晶ができる

- 急冷する → 骸晶になりやすい

これは窓ガラスに霜が急速にできる時、複雑な模様になるのと同じ原理です。

不純物の影響

溶液中の不純物は結晶の成長に影響します。 特定の部分への成長を妨げたり促進したりして、骸晶形成に関わります。

代表的な骸晶を示す鉱物

岩塩(ハライト)

最も有名な骸晶を作る鉱物です。

塩湖が急速に蒸発する時、「ホッパー型」と呼ばれる階段状の立方体を形成します。

産地:

- アメリカのシアーレス湖

- 死海

- ボリビアの塩原

美しいピンク色や白色の骸晶が見つかります。

磁鉄鉱(マグネタイト)

火山環境で急冷された時に八面体の骸晶を作ります。

アルゼンチンのパユン火山の例:

- 磁鉄鉱が赤鉄鉱に変化

- 骸晶の形を保った「仮晶」として有名

- 金属光沢を持つ「宝塔」のような積み重なりが特徴

黄鉄鉱(パイライト)

「愚者の金」とも呼ばれる黄金色の鉱物です。

通常は完全な立方体ですが、まれに立方体の骸晶を作ります。 骸晶では**「黄金の空箱」**のような独特な形になります。

方鉛鉱(ガレナ)

銀色の金属光沢を持つ鉛の鉱石です。

特徴:

- 階段状の立方体骸晶を形成

- 非常に重い(比重7.6)

産地:

- ロシアのダルネゴルスク

- アメリカのミシシッピ渓谷型鉱床

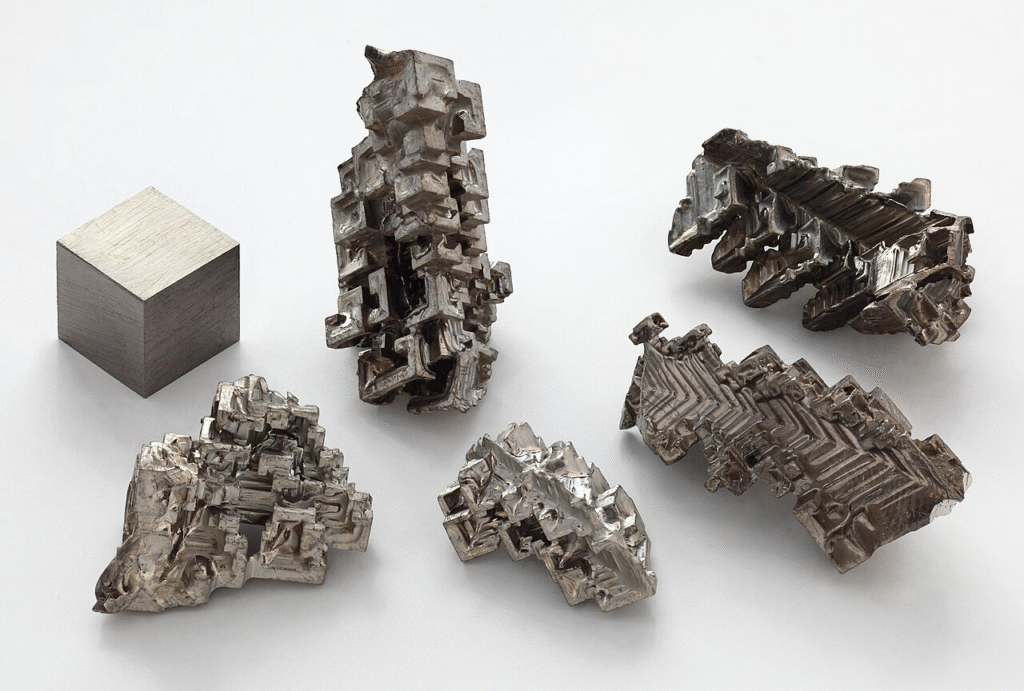

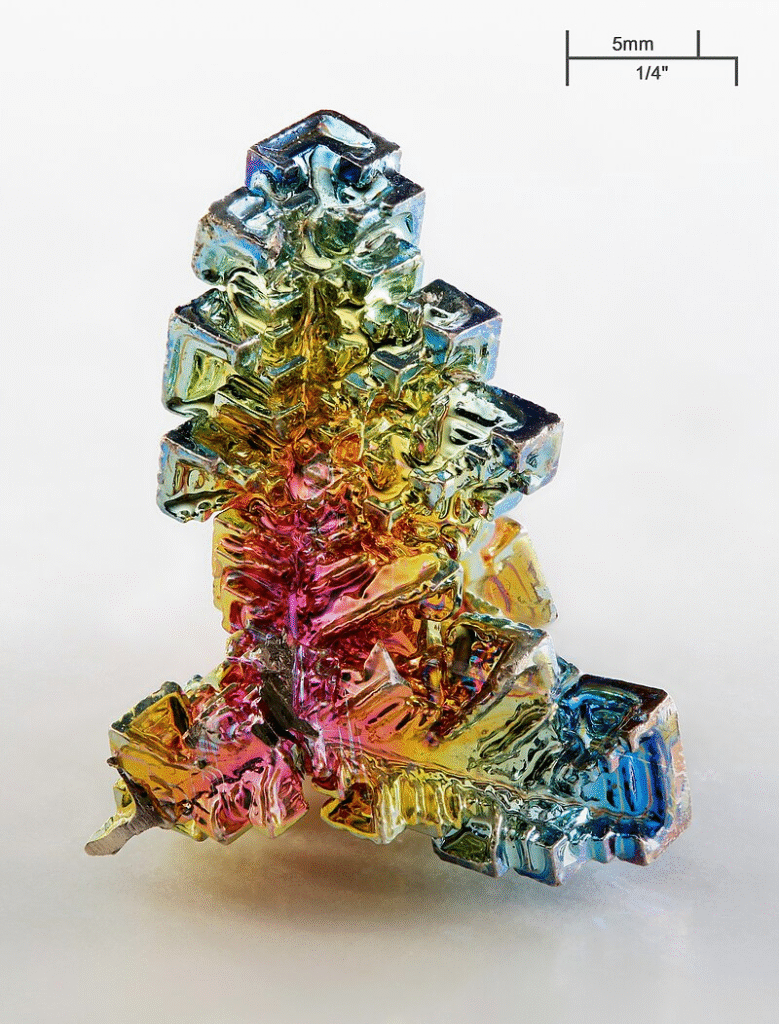

ビスマス

実験室で育成されることが多い鉱物です。

特徴的な姿:

- 虹色に輝く階段状のらせん構造

- 融点が271℃と低く、人工的に作りやすい

- 酸化膜による干渉色で青、紫、黄色などの美しい色彩

骸晶の観察方法と識別のポイント

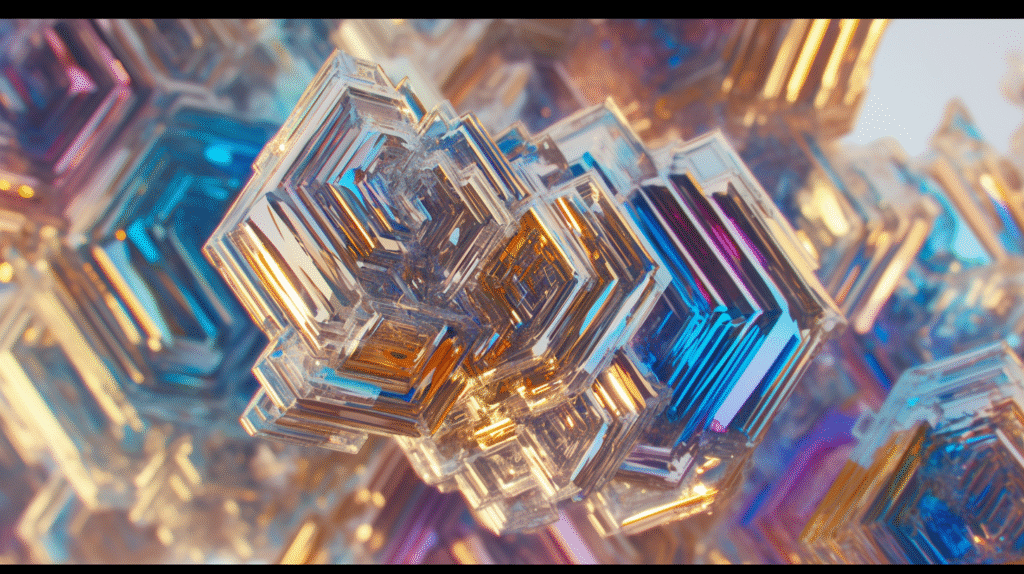

骸晶を見分ける最も重要なポイントは**「階段状の凹み」**です。

10倍のルーペがあれば、以下の特徴を確認できます。

識別のポイント

- 規則的な段差

- 面の中心に向かって同心円状に段々が下がっている

- 鋭い辺

- 辺や角は完全に発達して鋭い

- 幾何学的な対称性

- すべての面が同じように凹んでいる

- フレーム構造

- 骨組みだけが発達した外観

注意すべき点

溶けたり削れたりした結晶との違い

- 骸晶:規則的で対称的

- 損傷:不規則

双晶との違い

- 双晶:複数の結晶が組み合わさったもの

- 骸晶とは形成過程が異なる

観察のコツ

- 自然光が最適(蛍光灯は避ける)

- 標本は個別に保管

- 湿度の変化から守る

樹枝状結晶(デンドライト)との違いと関係

樹枝状結晶(デンドライト)は、木の枝のように広がる結晶です。 窓ガラスにできる霜の模様が身近な例です。

骸晶とデンドライトの違い

骸晶

- 結晶の基本的な形(立方体や八面体)を保つ

- 面が凹んでいる

デンドライト

- 枝分かれしながら放射状に成長

- フラクタル(自己相似)パターンを示す

両者の関係

両者は連続的な関係にあります。

過飽和度がさらに高くなると: 骸晶 → デンドライト

これは川の流れが速くなると、整然とした流れから乱流に変わるのと似ています。

骸晶の産地と産出条件

骸晶は特定の地質環境で形成されます。

蒸発岩環境

- 塩湖や塩原での急速な蒸発

- 死海、ボリビアのウユニ塩湖など

- 閉鎖盆地での周期的な乾燥

熱水環境

- 高温の熱水が急冷される鉱脈

- 断層系での急速な沈殿

火山環境

- 噴気孔での急速な冷却

- 金属に富む溶液の急冷

日本での産出

日本では、石英の骸晶(窓水晶)が水晶産地で見つかることがあります。

骸晶の科学的価値

骸晶は「結晶成長の教科書」とも言える存在です。

結晶成長の理解

骸晶は重要な手がかりを提供します:

- 原子や分子がどのように集まって結晶を作るか

- 「非平衡状態」での結晶成長メカニズム

古環境の復元

火山岩中の骸晶

- マグマの急冷速度を示す指標

岩塩の骸晶

- 古代の塩湖の蒸発速度

- 当時の気候を知る手がかり

材料科学への応用

骸晶の形成原理は新しい材料開発に活用されています:

- 表面積の大きい触媒材料

- 特殊な光学特性を持つ材料の設計

コレクターにとっての価値

骸晶は鉱物コレクターの間で高い人気があります。

希少性

完璧な骸晶は、通常の結晶よりもはるかに稀少です。 特定の条件が揃わないと形成されないため、良質な標本は高値で取引されます。

美的価値

階段状の幾何学模様は、自然が作り出した芸術作品として評価されています。

特にビスマスの虹色の骸晶は、その美しさから「結晶の宝石」と呼ばれることもあります。

世界的に有名なコレクション

- スミソニアン自然史博物館(35万点の鉱物標本を所蔵)

- ハーバード大学鉱物学博物館(10万点以上)

人工的な骸晶の作成方法

食塩の骸晶実験(中学生でも安全に実施可能)

必要な材料

- 食塩または硫酸マグネシウム(エプソム塩)

- 熱湯(大人の監督が必要)

- ガラスビーカーまたは瓶

- 糸または釣り糸

- 割り箸

- 虫眼鏡

手順

- お湯100mlに対して75gの割合で塩を溶かす

- 完全に溶けるまでかき混ぜる(少し濁っているくらいが良い)

- 糸を割り箸に結び、溶液に垂らす

- 振動のない場所に24〜48時間置く

- 形成された骸晶を観察する

成功のコツ

- 高い過飽和度を保つ(濃い溶液を使う)

- 急速な冷却または蒸発を促す

- 振動を避ける(静かな場所に置く)

- 清潔な容器を使う(不純物は結晶成長を妨げる)

実験で学べること

この実験を通じて、多くの科学的概念を学べます:

- 分子の配列

- 溶解度

- 温度の影響

関連する結晶成長の用語

ホッパー結晶

骸晶の一種で、特に階段状の凹みが顕著なものを指します。 農業用のホッパー(漏斗状の容器)に似ていることから名付けられました。

階段状成長

結晶が層ごとに成長する様式です。 原子や分子が一層ずつ積み重なっていく過程を指します。

骸晶では、この階段状成長が面の中心より辺で速く進みます。 そのため、特徴的な形になるのです。

らせん転位

結晶内部の欠陥の一種で、らせん階段のような構造を作ります。 これが成長の起点となり、低い過飽和度でも結晶が成長できるようになります。

構成的過冷却

温度ではなく濃度の変化によって起こる過冷却です。 デンドライト形成の主要因となります。

最新の研究動向

2023年の画期的発見

ウィーン大学の研究者が重要な発見をしました。

3Dマンガンデンドライトがナノ粒子の集積によって成長することを発見したのです。

これは、原子が一つずつ付着するという従来の理解を覆す発見でした。

ナノスケール観察技術の進歩

液相透過電子顕微鏡により、新しいことが可能になりました:

- 結晶成長をリアルタイムで観察

- ナノスケールでの詳細な観察

- 骸晶形成の瞬間を捉える

コンピューターモデリング

ADDICTと呼ばれるソフトウェアが開発されました。 化学構造から結晶の形を予測できるようになったのです。

これにより、望みの形の結晶を設計することが可能になりつつあります。

実用化への応用

医薬品開発

- 結晶の形を制御して薬の溶解速度を調整

電子材料

- ビスマス骸晶を量子コンピューターに応用

触媒開発

- 表面積の大きい骸晶構造を触媒に活用

太陽電池

- 結晶配列の最適化による効率向上

まとめ:自然が生み出す幾何学アート

骸晶は、自然界における「急ぎすぎた成長」が生み出す美しい失敗作とも言えます。

しかし、この「失敗」こそが貴重なのです。 私たちに結晶成長の本質を教えてくれる教材となっています。

建物を急いで建てようとして骨組みだけになってしまったような骸晶。 実は自然界の成長プロセスを理解する上で欠かせない存在なのです。

骸晶研究の意義

骸晶の研究は様々な分野に貢献しています:

- 古代の環境を復元する手がかり

- 新しい材料の開発

- 科学と芸術の境界を超えた美しさ