桜石(さくらいし)って知っていますか?

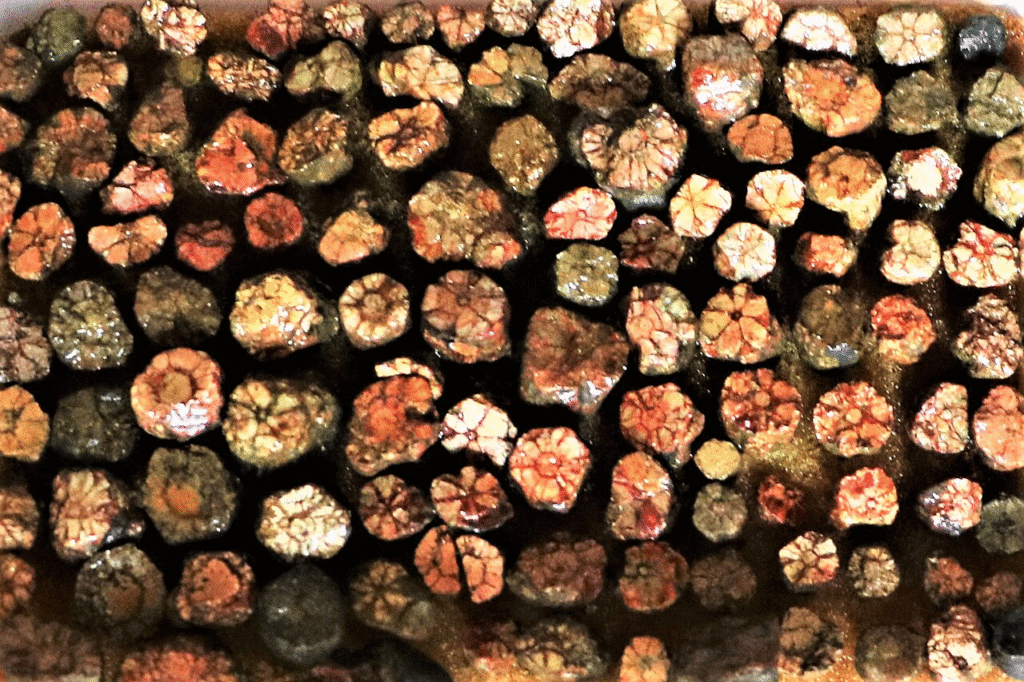

京都府亀岡市を中心に産出する、桜の花びらのような模様を持つ鉱物です。

世界的にも極めて珍しいこの石は、実は9800万年前の地球の営みが生み出した「化石化した花」のような存在なんです。

その形成過程は地質学的にも文化的にも、日本の宝と呼べる特別なもの。

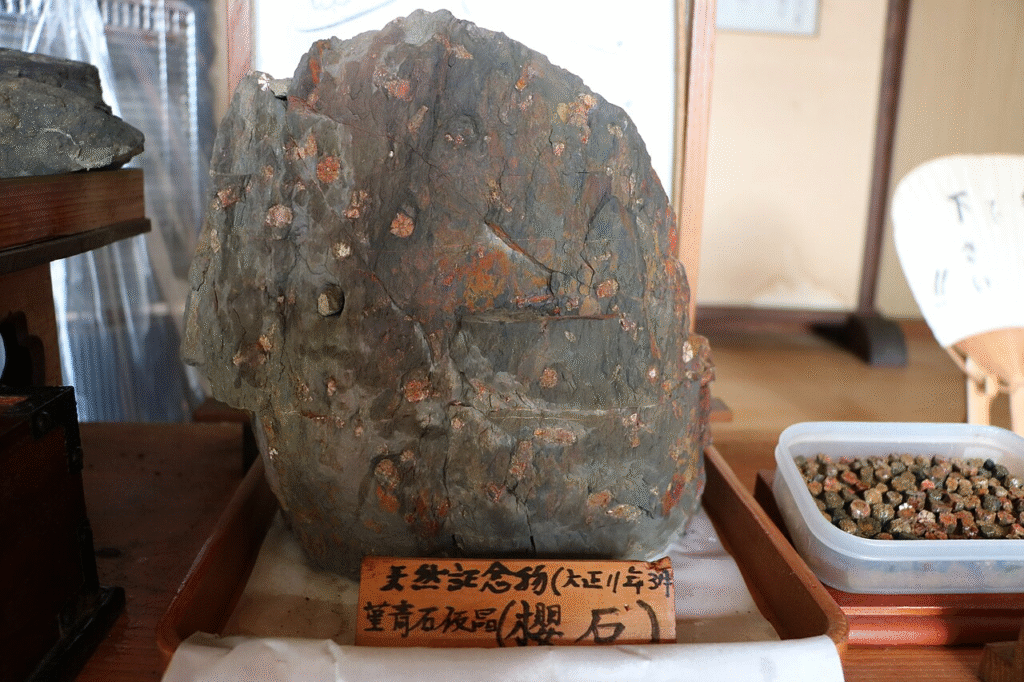

1922年に国の天然記念物に指定され、現在では採取が禁止されている貴重な鉱物です。

でも、その美しさと科学的価値から、今も多くの人々を魅了し続けているんですよ。

石になった桜の正体

鉱物学的な基本情報

桜石は科学的には「菫青石仮晶(きんせいせきかしょう)」と呼ばれています。

ここで出てくる仮晶(かしょう)という言葉、聞き慣れないですよね。

これは特殊な鉱物現象のことなんです。

仮晶とは何でしょうか?

ある鉱物が別の鉱物に置き換わる際に、元の鉱物の形だけが残る現象です。 いわば「形の化石」のようなものですね。

桜石の場合はこうなります:

- 元々は菫青石(きんせいせき/コーディエライト)という鉱物だった

- 長い時間をかけて雲母(うんも/マイカ)という別の鉱物に置き換わった

- でも、形は元のまま残った

物理的な特徴を見てみましょう:

- 硬度:2.5〜3(比較的柔らかく、爪でも傷がつく程度)

- 比重:約2.8(一般的な石とほぼ同じ重さ)

- 色:銀灰色が最も一般的

- 特別な色:鉄分の影響で淡いピンク色になることも

このピンク色が「桜」の名前の由来の一つになっているんです。

模様の大きさは通常5〜15ミリメートル。 ちょうど本物の桜の花びらと同じくらいのサイズなんですよ。

なぜ桜の花のような模様ができるのか

桜石の花びらのような模様、どうしてできるのでしょう?

実は、元の鉱物が成長する際の特殊な結晶構造に秘密があります。

構造はこんな感じです:

- 中心に六角形の結晶がある

- その周りに6つの細長い結晶が放射状に配置

- これを「七つ子結晶」という

この配置を上から見ると、6枚の花びらを持つ花のように見えるんです。

面白いことに、熱水による置換が起きても、この外形だけは保存されました。 だから、雲母になった後も桜の花のような美しい模様が残ったんですね。

日本だけの特別な産地

亀岡市:世界唯一の本格的産地

桜石の主要産地は京都府亀岡市の薭田野町(ひえだのちょう)です。

特に柿花(かきはな)地区から湯の花温泉にかけての範囲に分布しています。

範囲は約2キロメートル四方。 意外と狭い範囲なんです。

地名の由来も興味深いですよ。 「柿花」は「開花(かいばな)」が転じたものという説があります。 石に花が咲いているように見えることから名付けられたんですね。

産地の中心にある桜天満宮は、菅原道真を祀る神社です。

境内とその周辺が1922年に「薭田野の菫青石仮晶」として国の天然記念物に指定されました。

現在、この保護区域内での採取は完全に禁止されています。 違反するとどうなるでしょうか? 最高で5年の懲役または100万円の罰金が科される可能性があります。

地質学的な形成環境

桜石は、約9800万年前の白亜紀中期に形成されました。

どんなことが起きたのでしょうか:

第1段階:マグマの上昇 地下深くから花崗岩マグマが上昇してきました。

第2段階:接触変成作用 マグマが既存の泥岩や頁岩(けつがん)に接触。 その熱によって周囲の岩石が変質しました。 温度は650〜800度という高温でした。

第3段階:菫青石の形成 この過程で菫青石という鉱物が形成されました。

第4段階:雲母への置換 その後、熱水が岩石中を循環。 菫青石が雲母に置き換わり、現在の桜石が完成しました。

9800万年もの時間をかけて、この美しい模様ができあがったんです。

1200年以上の歴史と文化

江戸時代からの科学的記録

桜石の最古の科学的記録を知っていますか?

1779年に木内石亭(きうちせきてい)が著した『雲根志(うんこんし)』に登場します。

これは日本初の本格的鉱物図鑑なんです。

石亭は江戸時代の博物学者で、全国の珍しい石を収集・研究していました。

桜石の美しさと珍しさに、特に注目していたそうです。

菅原道真にまつわる伝説

桜天満宮には美しい伝説が残っています。

平安時代、菅原道真が太宰府に左遷される際の話です。

地元の人が別れを惜しんで、京都まで見送りに行きました。 道真は感謝の印として、桜の木を贈りました。

でも、道真の死後、その桜も枯れてしまったんです。 悲しい話ですよね。

ところが、桜の木の下の石を見ると… そこに桜の花の模様が現れていたというんです。

この伝説は、永遠に散らない桜として、日本人の美意識と深く結びついています。

保護の現状と入手方法

厳格な保護体制

2015年の京都府レッドデータブックでは、桜石は「絶滅寸前種」に分類されています。

なぜそこまで減ってしまったのでしょう? 保護区域外でも無許可の採取が続いたためです。 産出量は激減し、表面で見つかる標本はほとんどなくなってしまいました。

亀岡市は2017年に桜石を「市の石」に指定。 保護と教育活動を強化しています。

教育的・科学的価値

地球科学の生きた教材

桜石は、以下の地質学的現象を学ぶ優れた教材です。

接触変成作用 マグマの熱による岩石の変化を直接観察できます。

仮晶現象 鉱物の置換プロセスを理解する最良の例です。

結晶成長 特殊な結晶配列がどのように形成されるかを学べます。

文化と科学の架け橋

桜石は、日本の美意識と科学的価値が融合した稀有な例です。

でも桜石は違います。 永遠に変わらない石の中に、その美しさが保存されている。

この逆説的な美しさが魅力なんです。

類似鉱物との違い

菊花石との比較

よく比較される菊花石(きっかせき)を知っていますか?

石灰岩中に方解石や天青石が放射状に結晶化したものです。 形成過程が全く異なるんです。

比較してみましょう:

桜石の特徴

- 接触変成による仮晶

- 6枚の花びら状

- 日本固有

- 角張った直線的な「花びら」

菊花石の特徴

- 堆積岩中の結晶成長

- 無数の放射状の線

- 中国や北米にも産出

- 曲線的で流れるような模様

この違いは、それぞれの形成過程の違いを反映しているんです。

まとめ:永遠の桜が教えてくれること

桜石は、9800万年前の地球の営みが作り出した奇跡の産物です。

日本にしか存在しないこの美しい石。

科学的価値と文化的意義を併せ持つ、まさに「国の宝」と呼ぶにふさわしい存在です。

石の中に咲く永遠の桜。

それは私たちに、自然の神秘と、それを大切に守り続けることの重要性を静かに語りかけています。

保護されているからこそ、未来の世代もこの美しい石の桜を見ることができる。

そう考えると、保護の大切さもよく分かりますね。