黄鉄鉱とは何か

黄鉄鉱(パイライト)は、鉄と硫黄からできている自然の鉱物です。

まるで金のように輝く美しい鉱物ですが、実際は鉄(Fe)と硫黄(S)が規則正しく並んでできた結晶なんです。

地球上で最も豊富な硫化鉱物で、「愚者の金(fool’s gold)」という別名でも知られています。

「パイライト」という名前は、ギリシャ語の「pyr(火)」に由来します。

石器時代から、黄鉄鉱を火打ち石と打ち合わせて火花を起こし、火を作っていたことから、この名前がつけられました。

現代では、肥料や紙の製造に欠かせない硫酸の原料として、私たちの生活を支える重要な鉱物となっているんですよ。

化学組成と結晶構造の秘密

黄鉄鉱の化学式はFeS₂です。

これは、鉄原子1個に対して硫黄原子が2個結合していることを意味します。

重量比では、約46.7%が鉄、53.3%が硫黄でできています。

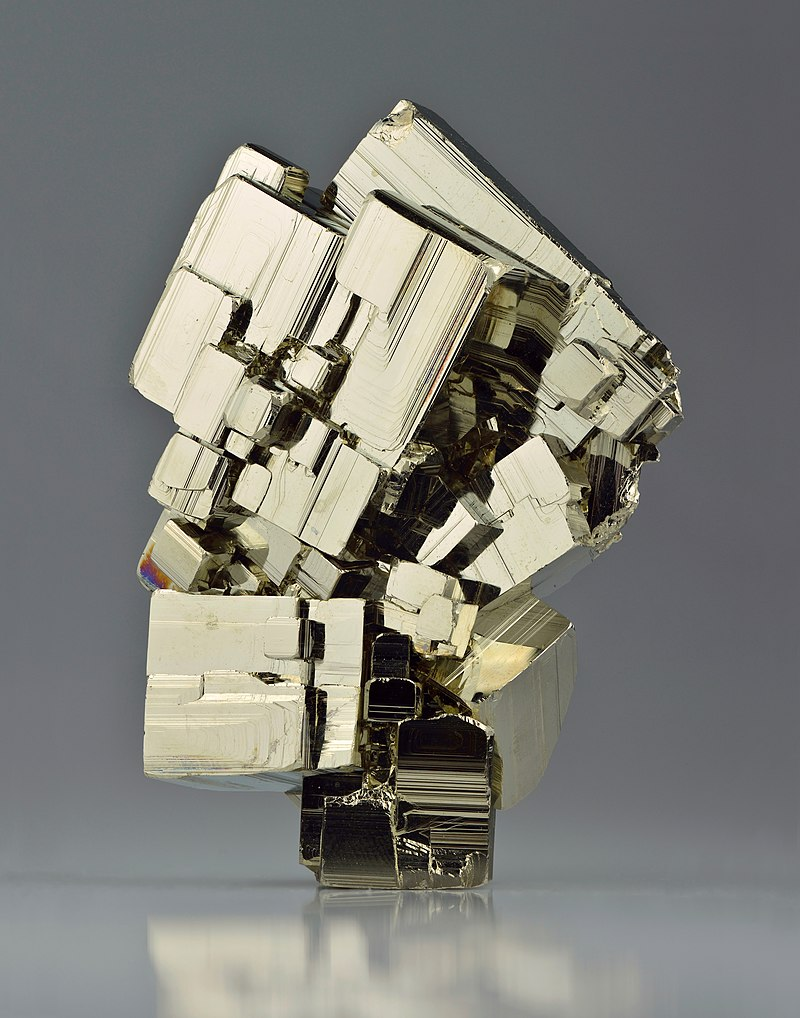

結晶系は立方晶系(等軸晶系)に属し、自然界が作り出す完璧な幾何学模様を見せてくれます。

黄鉄鉱の結晶は主に3つの形をとります。

- 立方体(サイコロのような6面体)

- 八面体(ダイヤモンドのような8面体)

- 五角十二面体(サッカーボールのような12面体)

原子の配列は、3次元の格子の中で鉄原子が角と中心に位置し、硫黄原子のペアがその間の空間に収まるという、とても規則正しい構造をしているんです。

物理的特性を詳しく見てみよう

黄鉄鉱の色は真鍮のような黄金色で、新鮮な面は明るく輝きます。

空気に触れると、時間とともに暗い茶色に変色したり、虹色の皮膜ができることもあります。

また、金属光沢を持ち、磨いた金属のように光を反射するんですね。

硬度はモース硬度で6〜6.5と、ガラス(5.5)より硬く、ナイフでは傷をつけられません。

これは本物の金(硬度2.5〜3)よりもずっと硬いのです。

比重は約5.0で、水の5倍の重さがあります。ただし、金(比重19.3)と比べるとずっと軽いですね。

黄鉄鉱には劈開(決まった方向に割れる性質)がなく、叩くと不規則に砕けます。

また、磁性はほとんどなく、磁石にはくっつきません。

興味深いことに、黄鉄鉱を陶器の板にこすりつけると、緑がかった黒色の条痕(粉の跡)が残ります。これは金(黄色の条痕)との重要な違いなんです。

なぜ「愚者の金」と呼ばれるのか

1849年のカリフォルニア・ゴールドラッシュの時代、経験の浅い採掘者たちは黄鉄鉱を見つけて「金を発見した!」と大喜びしました。

しかし実際は価値の低い鉄と硫黄の化合物だったのです。

こうして騙された「愚か者たち」から、「愚者の金」という名前がついたんですね。

黄鉄鉱と金の見分け方

見分け方は意外と簡単です。

まず条痕テスト。素焼きの陶器に擦りつけると、金は黄色い跡を残しますが、黄鉄鉱は緑がかった黒い跡を残します。

硬度テストでは、金は銅貨やナイフで簡単に傷がつきますが、黄鉄鉱はこれらの金属より硬いので傷がつきません。

形の違いも重要です。

金は不規則な塊や薄片状ですが、黄鉄鉱は完璧な立方体や八面体の結晶を作ります。

叩いたときの反応も異なり、金は叩くと平たく伸びますが、黄鉄鉱は砕け散ってしまうんです。

黄鉄鉱はどうやってできるのか

黄鉄鉱は主に3つの環境で形成されます。

堆積環境での形成

最も一般的なのは堆積環境での形成です。

海底や湖底の泥の中で、特殊なバクテリアが硫酸塩と有機物を食べて硫化水素ガスを作り出します。

このガスが泥の中の鉄と反応して、数千年から数万年かけて黄鉄鉱の結晶が成長するんです。

熱水環境での形成

200〜700℃の熱い鉱物を含んだ水が地下を流れ、冷たい水と混ざったり冷却されたりすると、黄鉄鉱が沈殿します。

これは塩水が蒸発すると塩の結晶ができるのと似た仕組みですね。

変成環境での形成

地殻深部で既存の鉄と硫黄を含む鉱物が熱と圧力で黄鉄鉱に変化します。

黄鉄鉱がよく見つかるのは、黒色頁岩、石灰岩、砂岩、石炭層などの堆積岩や、石英脈、塊状硫化物鉱床などです。

また、貝殻や木材などの有機物を置き換えて、化石として保存されることもあるんですよ。

世界と日本の主要産地

世界の産地

世界最大級の黄鉄鉱鉱床は、スペインのリオティント鉱山にあります。

ここは1877年から1914年まで世界最大の生産地で、20億トン以上の鉱石が採掘されました。

現在も4億トン以上の埋蔵量があります。鉱山からの酸性排水で川が赤く染まることでも有名ですね。

ペルーのワンサラ鉱山は高品質の結晶標本の産地として有名です。

中国は世界第2位の輸出国であると同時に、世界の黄鉄鉱輸入量の65%を占める最大の消費国でもあります。

イタリアは輸出額で世界第1位(2015年560万ドル)、ロシアは第5位の輸出国です。

アメリカでは、イリノイ州スパルタが有名で、「パイライトサン」と呼ばれる円盤状の珍しい結晶が産出されます。

日本の産地

日本で最も有名だったのは岡山県の柵原鉱山です。

1950年代後半には世界最大の黄鉄鉱鉱山となり、1958年のピーク時には年間62万6594トンの鉱石を産出し、27万8036トンの硫黄と282トンの銅を生産しました。

しかし1970年までに閉山し、現在は酸性鉱山排水の研究施設として利用されています。

秋田県の釈迦内鉱山は鉛と亜鉛が主体ですが、黄鉄鉱も産出します。

その他、秋田県の阿仁鉱山では最大10cmの黄鉄鉱結晶が、石川県の尾小屋鉱山では最大40cmの黄鉄鉱を含む鉱石板が見つかっています。

現在、日本のほとんどの鉱山は閉山しており、必要な鉱物資源の多くを輸入に頼っているのが現状です。

産業での重要な用途

硫酸製造

黄鉄鉱の最も重要な用途は硫酸の製造でした。

黄鉄鉱を約1300K(1027℃)で燃やすと二酸化硫黄が発生し、これを触媒を使って三酸化硫黄に変え、最終的に硫酸にします。

硫酸は年間2億6000万トン以上生産される世界で最も重要な工業薬品で、その60%が肥料製造に使われています。

かつては黄鉄鉱から硫酸を作っていました。

ですが、現在では石油から抽出された硫黄から硫酸を製造する手法が主流となりました。

その他の用途

最近では、半導体としての性質(バンドギャップ0.95eV)を利用した太陽電池の研究や、リチウム電池の電極材料としての応用研究も進んでいます。

環境への影響と対策

酸性鉱山排水の問題

黄鉄鉱が空気と水に触れると酸化して硫酸を作り出します。

これが「酸性鉱山排水(AMD)」の原因となり、深刻な環境問題を引き起こすんです。酸性の水は重金属を溶かし出し、地下水や河川を汚染します。

pHは時に-3.6という強酸性になることもあり、水生生物はほとんど生きられません。

2015年のアメリカ・コロラド州ゴールドキング鉱山では、300万ガロンの酸性鉱山排水が誤って放出され、アニマス川がオレンジ色に染まりました。この水には鉛、鉄、ヒ素、アルミニウム、カドミウム、銅、カルシウムが含まれていたんです。

対策方法

酸性鉱山排水を防ぐには、いくつかの方法があります。

鉱山廃棄物を不透水性の材料で覆ったり、水の流れをコントロールしたり、廃棄物を水中に保管して酸素を遮断したりします。

処理方法としては、石灰を加えてpHを上げ、有毒金属を沈殿させる方法が最も一般的です。

また、人工湿地を作って植物とバクテリアの力で酸を中和する生物学的処理も行われていますね。

黄鉄鉱の仮晶と風化

仮晶とは

仮晶とは、黄鉄鉱が他の鉱物に化学的に置き換わっても、元の結晶の形を保っている現象です。

最も一般的なのは、黄鉄鉱が酸化して褐鉄鉱(リモナイト)や針鉄鉱(ゲーサイト)に変化したものです。モロッコ産の立方八面体の仮晶が特に有名ですよ。

パイライトサン

アメリカ・イリノイ州南西部でのみ産出するパイライトサン(パイライトダラー)は、円盤状の特殊な黄鉄鉱です。

約3億年前、石炭層の間で巨大な地質学的圧力を受けて、黄鉄鉱が横方向に成長し、太陽の光線のような放射状の結晶パターンを作り出しました。

直径は通常7〜10cm、最大で20cm以上のものも見つかっているんです。

黄鉄鉱病

博物館の標本が湿気と酸素により酸化分解する現象を「黄鉄鉱病」と呼びます。

黄鉄鉱が硫酸と硫酸鉄に変化し、体積が膨張して標本を内部から破壊するんです。

ノルウェーのオスロ自然史博物館では100年前の標本が突然粉々になり、スミソニアン博物館では有名なトリケラトプスの化石の一部が展示中に落下しました。

予防には湿度を45%以下に保つことが重要です。

コレクターと宝飾品としての価値

なぜ収集家に人気なのか

黄鉄鉱は金のような輝きと、完璧な幾何学的結晶形で収集家を魅了します。

特に人気が高いのは、以下のような標本です。

- スペインのナバフン産の完璧な立方体結晶(最大19cm、重さ9.5kg)

- ペルーのワンサラ鉱山産の多様な結晶形

- アメリカ・ワシントン州産の大型結晶

価格帯

価格は品質によって大きく異なります。

低品質の標本は1カラット0.02〜0.08ドル、中級品は20〜50ドル、高品質結晶は50〜100ドル以上で取引されます。

博物館級の標本は数千から数万ドルになることもあり、例外的な標本が15万ドルで売れた記録もあるんですよ。

パイライトサンは通常23〜95ドル、黄鉄鉱化したアンモナイトは30ドルから数千ドルまで様々です。

ジュエリーとしての利用

黄鉄鉱は3000年以上前から装飾品に使われてきました。

ビクトリア朝時代(1861年以降)には、アルバート公の死後、ビクトリア女王が喪服用ジュエリーとして黄鉄鉱を愛用し、流行しました。

現在「マルカサイトジュエリー」と呼ばれるものは、実は白鉄鉱ではなく黄鉄鉱を使っています。

ただし、湿気で変色しやすく、もろいという欠点があるため、取り扱いには注意が必要ですね。

歴史的な利用法

火起こし道具として

黄鉄鉱は人類最古の火起こし道具の一つです。

5300年前のアイスマン「エッツィ」は、火打ち石、黄鉄鉱、火口(ほくち)のセットを持っていました。

フランスの考古学遺跡では、5万年前のネアンデルタール人が黄鉄鉱を使って火を起こしていた証拠が見つかっています。

鋭い火打ち石で黄鉄鉱を打つと、高温の硫化鉄の火花が飛び、準備した火口に着火する仕組みです。

初期の銃器への応用

1500〜1600年代には、ホイールロック式銃に黄鉄鉱が使われました。

1517年頃ドイツのニュルンベルクで発明されたこの機構は、バネ仕掛けの歯車を黄鉄鉱に押し付けて回転させ、火花を起こして火薬に点火しました。

これは世界初の自己着火式銃器で、装填したまま持ち運べる画期的な発明でした。黄鉄鉱は火打ち石より柔らかく、鋼鉄製の歯車を傷めないため好まれたんです。

文化的意義

インカ帝国(1100〜1500年)では「インカの宝石」と呼ばれ、大きな磨いた板を儀式用の部屋の装飾に使いました。

古代ギリシャ・ローマでは鏡や染料に使用され、クレオパトラも黄鉄鉱のジュエリーを身に着けていたと言われています。

中世ヨーロッパでは、目の病気や歯痛の治療に効果があると信じられていました。

他の硫化鉱物との違い

黄銅鉱(CuFeS₂)との違い

黄銅鉱はより金色が強く、虹色の変色(孔雀色)を示すことが多いです。

化学的には銅を含み(CuFeS₂)、硬度は3.5〜4と黄鉄鉱より柔らかく、ナイフで傷をつけられます。

磁硫鉄鉱(Fe₁₋ₓS)との違い

最大の違いは磁性です。

磁硫鉄鉱は天然に磁性を持ちますが、黄鉄鉱は磁石につきません。色も磁硫鉄鉱の方が青銅色から暗褐色で、黄鉄鉱より暗い色をしています。

硫砒鉄鉱との違い

硫砒鉄鉱(FeAsS)はヒ素を含むため有毒で、割ったり加熱したりするとニンニク臭がします。

色は銀白色から鋼灰色で、黄鉄鉱の金色とは明確に異なります。

白鉄鉱(マルカサイト)との違い

白鉄鉱も化学式はFeS₂で黄鉄鉱と同じですが、結晶構造が異なる同質異像です。

白鉄鉱は斜方晶系で、黄鉄鉱より不安定で、急速に酸化して崩壊しやすい性質があるんですよ。

黄鉄鉱に関する興味深い事実

記録的な大きさ

世界最大の黄鉄鉱結晶は、スペインのナバフンで発見された19cm、重さ9.5kgの標本です。

これらの結晶は幾何学的に完璧で、まるで機械で作ったかのような美しさなんです。

火星での可能性

科学者たちは、黄鉄鉱と赤鉄鉱の組み合わせが太陽光を使って水を分解し、火星で酸素を作り出せる可能性を発見しました。

火星の紫外線下では、黄鉄鉱が特殊な光触媒反応を起こすことが分かっています。

半導体としての性質

黄鉄鉱は0.95eVのバンドギャップを持つ半導体で、1900年代初期の鉱石ラジオの検波器に使われました。

現在は低コストの太陽電池パネルの材料として研究されています。

化石の保存

黄鉄鉱は有機物を細胞レベルで置き換えて化石を作ります。

イギリスのジュラシック・コーストで見つかる黄金のアンモナイトは、黄鉄鉱が貝殻を完全に置き換えたもので、微細な構造まで完璧に保存されているんです。

フランボイド

「フランボイド」と呼ばれる、100万個以上の微小な結晶が集まったラズベリー状の球状集合体を作ることがあります。

これは深海の熱水噴出孔や無酸素環境で形成されます。

名前の由来

「パイライト」という名前は、ギリシャ語の「pyrites lithos(火を打つ石)」に由来します。

古代ローマの博物学者プリニウスも「真鍮色の火花を出す石」として記録を残しています。

金鉱床の指標

黄鉄鉱の存在は、近くに金鉱床がある可能性を示す重要な指標となります。

実際、黄鉄鉱自体に微細な金が含まれることもあり、重量の0.37%まで金を含むことがあるんですよ。

まとめ

黄鉄鉱は「愚者の金」と呼ばれながらも、人類の文明発展に大きく貢献してきた鉱物です。

石器時代の火起こしから、現代の工業用硫酸製造まで、その用途は実に多様です。

完璧な立方体結晶の美しさは自然の幾何学の驚異を示し、科学教育の優れた教材となっています。

一方で、酸性鉱山排水という深刻な環境問題も引き起こします。

黄鉄鉱の研究は、自然科学の面白さと、人間活動が環境に与える影響の両面を学ぶ良い機会となりますね。

外見に騙されず、注意深い観察と科学的な検証の大切さを教えてくれる、まさに「教訓的な鉱物」と言えるでしょう。

私たちの身の回りには、こんな興味深い鉱物がまだまだたくさんあります。

黄鉄鉱を通して、地球の不思議と科学の面白さを感じていただければ幸いです。