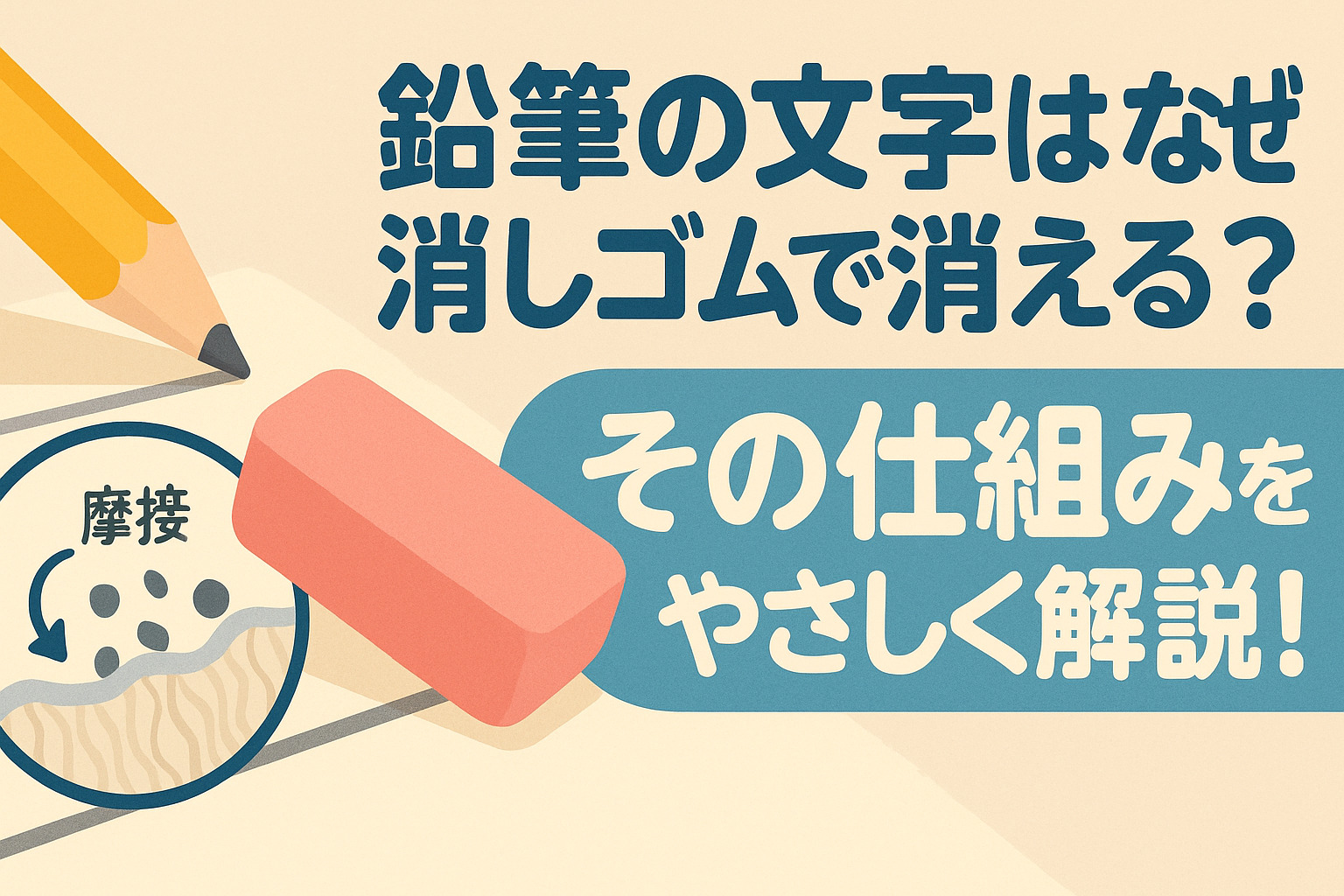

勉強中に字を間違えて、消しゴムで「シュッシュッ」と消す。そ

んな何気ない動作を、今まで当たり前だと思っていませんでしたか?

でも、よく考えてみると不思議ですよね。

「なぜ鉛筆の文字だけが消しゴムで消えるの?」

「ボールペンが消えないのはどうして?」

「消しゴムはどうやって文字を消してるの?」

実は、この身近な現象には面白い科学の仕組みが隠されています。

この記事では、鉛筆と消しゴムの秘密をやさしく解説します。

鉛筆の芯って何でできているの?

鉛筆の芯は、黒鉛と粘土で出来ています。

黒鉛ってなに?

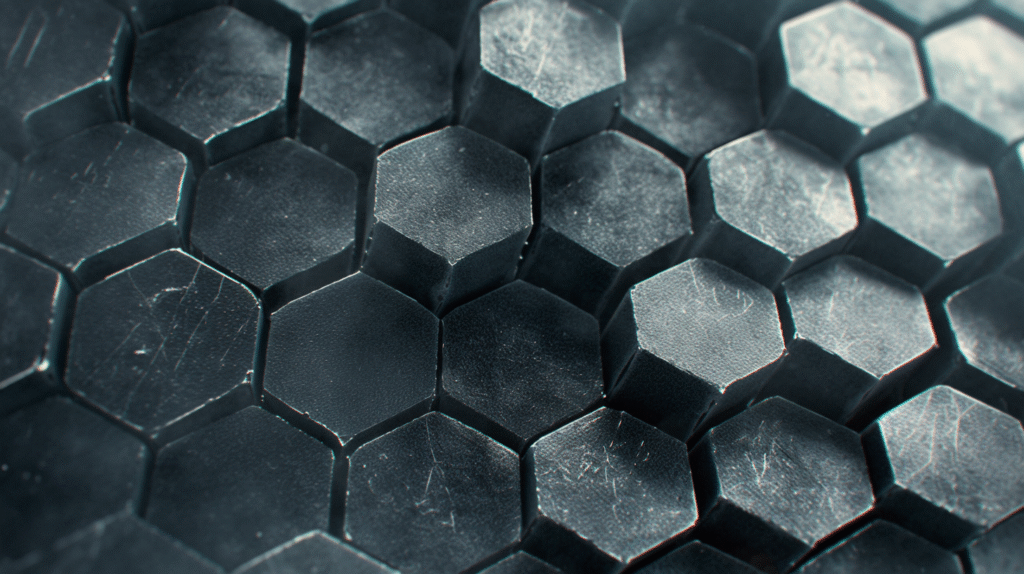

黒鉛は、炭素(カーボン)という原子が集まってできた物質です。

黒鉛の特徴

- 色:きれいな銀黒色

- 硬さ:やわらかくて、簡単にこすれる

- 構造:薄い板がたくさん重なったような形

- 性質:電気を通す、熱に強い

身近なところでは、乾電池の中にも黒鉛が使われています。

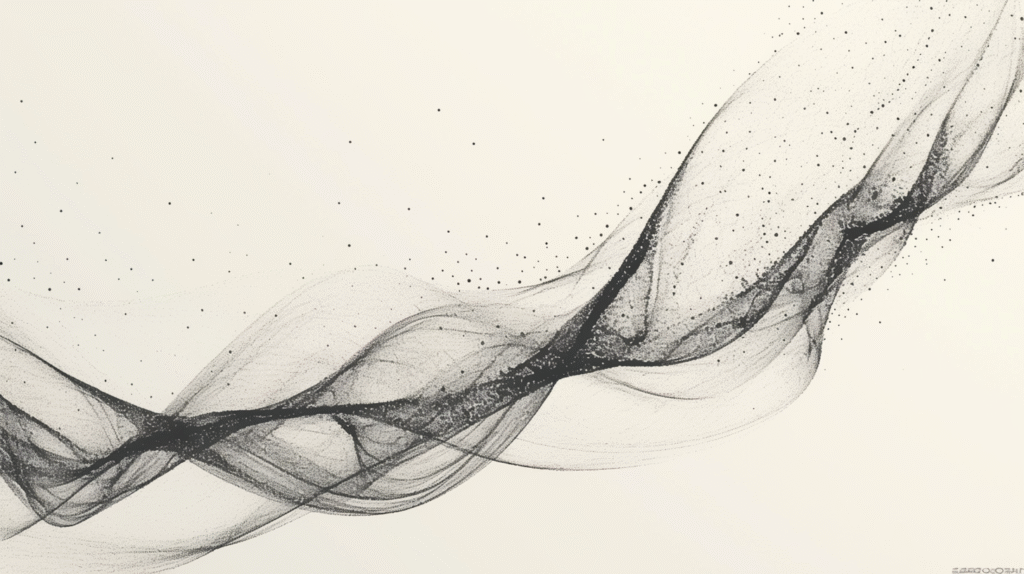

なぜ黒鉛で字が書けるの?

黒鉛は面白い性質を持っています。薄い板がたくさん重なったような構造になっていて、この板同士がはがれやすいんです。

文字が書ける仕組み

- 鉛筆を紙にこすりつける

- 黒鉛の薄い板がはがれる

- はがれた板が紙の表面に残る

- 黒い粒がたくさん集まって「文字」に見える

例えるなら、黒い積み木を紙の上でこすって、積み木のかけらを紙に残すような感じです。

HとBの違いは粘土の量

鉛筆には「H」「B」「HB」などの記号がありますが、これは黒鉛と粘土の割合で決まります。

H(Hard:硬い)

- 粘土が多い

- 芯が硬くて薄く書ける

- 線が細くて薄い

B(Black:黒い)

- 黒鉛が多い

- 芯がやわらかくて濃く書ける

- 線が太くて濃い

HB(Hard Black)

- 中間的な硬さ

- 一般的な用途に最適

粘土が多いほど硬く、黒鉛が多いほどやわらかくなるんです。

消しゴムが文字を消す秘密

消しゴムって何でできてるの?

消しゴムにも、実はいろいろな種類があります。

主な消しゴムの材料

- 塩化ビニル樹脂(PVC):プラスチック消しゴム

- 天然ゴム:昔ながらの消しゴム

- 合成ゴム:特殊な用途の消しゴム

最近よく使われているのは、塩化ビニル樹脂でできたプラスチック消しゴムです。

消しゴムの「消す力」の秘密

消しゴムが文字を消せるのは、2つの力が働いているからです。

1つ目:摩擦力(まさつりょく)

- 消しゴムと紙がこすれあう力

- 紙の表面についた黒鉛をこすり取る

- やすりで木を削るような感じ

2つ目:吸着力(きゅうちゃくりょく)

- 消しゴムが黒鉛をくっつけて取り込む力

- 消しゴムのカスと一緒に黒鉛を持ち去る

- 掃除機でゴミを吸い取るような感じ

実際に消える流れを見てみよう

消しゴムで文字を消すとき、実はこんなことが起きています。

文字が消える手順

- 消しゴムを紙にこすりつける

- 摩擦で紙の表面の黒鉛がはがれる

- 消しゴムの表面が少しずつ削れる

- 消しゴムの粒ができる

- 消しゴムの粒が黒鉛を巻き込む

- はがれた黒鉛が消しゴムのカスにくっつく

- 消しゴムのカスを払い落とす

- 黒鉛も一緒に取り除かれる

- 文字が消えて見える

- 紙の表面から黒鉛がなくなる

消しゴムのカスが汚れているのは、黒鉛が混じっているからなんです。

なぜ消しゴムのカスが出るの?

「消しゴムのカスって邪魔だな」と思ったことありませんか?

でも、実はこのカスがとても大切な役割を果たしています。

カスの重要な役割

- 黒鉛を包み込んで持ち去る

- 紙を傷つけないクッションになる

- 消した部分を再び汚さないようにする

カスが出ない消しゴムもありますが、それは特殊な仕組みを使っているんです。

なぜペンの文字は消えないの?

ペンと鉛筆の決定的な違い

同じ「文字を書く道具」でも、ペンと鉛筆では全く違う仕組みで文字が残ります。

鉛筆の場合

- 黒鉛の粒が紙の表面に乗っている状態

- 物理的にこすり取ることができる

- 紙の奥まで入り込んでいない

ペンの場合

- インクが紙の奥に染み込んでいる状態

- 紙の繊維と化学的に結合している

- 表面をこすっても取れない

例えるなら、鉛筆は「紙の上にものが乗っている」状態で、ペンは「紙に色水がしみ込んでいる」状態です。

インクが染み込む仕組み

ペンのインクは、どうやって紙に染み込むのでしょうか?

インクが染み込む流れ

- ペンから液体のインクが出る

- インクが紙の繊維の隙間に入り込む

- 水分が蒸発してインクの色素だけが残る

- 色素が繊維にくっついて固定される

一度染み込んだインクは、消しゴムでこすっても取れません。

紙の奥にしっかりと入り込んでいるからです。

特殊なペンの仕組み

最近は、消すことができるペンもあります。

フリクションペン(こすると消えるペン)

- 摩擦の熱でインクが透明になる

- 実際には消えていない(冷やすと復活する)

- 鉛筆とは違う「熱変色」の仕組み

修正ペン・修正液

- 文字を消すのではなく「隠す」

- 白い塗料で文字を覆い隠す

- 修正液の下に元の文字は残っている

これらは鉛筆の「物理的に取り除く」消し方とは全く違います。

いろいろな消しゴムとその特徴

プラスチック消しゴム

最もよく使われている一般的な消しゴムです。

特徴

- 材料:塩化ビニル樹脂(PVC)

- 良い点:よく消える、長持ちする、安い

- 使う場面:学校、オフィス、家庭

おすすめの使い方

- 軽い力で優しくこする

- 汚れた面を使わず、きれいな面を使う

- 定期的にカッターで表面を削って清潔に保つ

砂消しゴム

ザラザラした感触が特徴の、特殊な消しゴムです。

特徴

- 材料:ゴムに研磨剤(さいまざい)を混ぜたもの

- 良い点:インクやボールペンも消せる

- 注意点:紙も一緒に削ってしまう

使う場面

- ボールペンの文字を消したいとき

- 濃い鉛筆の文字を消したいとき

- ただし、紙が薄い場合は穴が開く危険性

ねり消しゴム

粘土のようにやわらかい、特殊な消しゴムです。

特徴

- 材料:特殊なゴム素材

- 良い点:カスが出ない、形を変えられる

- 使う場面:デッサン、精密な作業

使い方

- 文字に押し当てて黒鉛を「吸い取る」

- 汚れた部分を内側に折り込んで清潔に保つ

- 細かい部分は先端を細くして使う

- より詳しい仕組みを学ぶことができます。

まとめ

鉛筆の文字が消しゴムで消える仕組み、いかがでしたか?

今日学んだポイント

- 鉛筆の芯は黒鉛と粘土でできている

- 文字は紙の表面に黒鉛が「乗っている」状態

- 消しゴムは摩擦力と吸着力で黒鉛を取り除く

- ペンのインクは紙に「染み込む」ので消しゴムでは消えない

- 消しゴムにはいろいろな種類がある

何気なく使っていた消しゴムですが、その仕組みには面白い科学が隠されていました。