調理後のフライパン、洋服に飛んだ油、ベタベタの換気扇…。

「水だけで洗っても全然落ちない!」と感じたことはありませんか?

それもそのはず。油は水とは性質がまったく違うため、水だけでは落ちにくいのです。

この記事では、油汚れが水で落ちない科学的な理由をわかりやすく紹介します。

なぜ油汚れは水で落ちないのか?

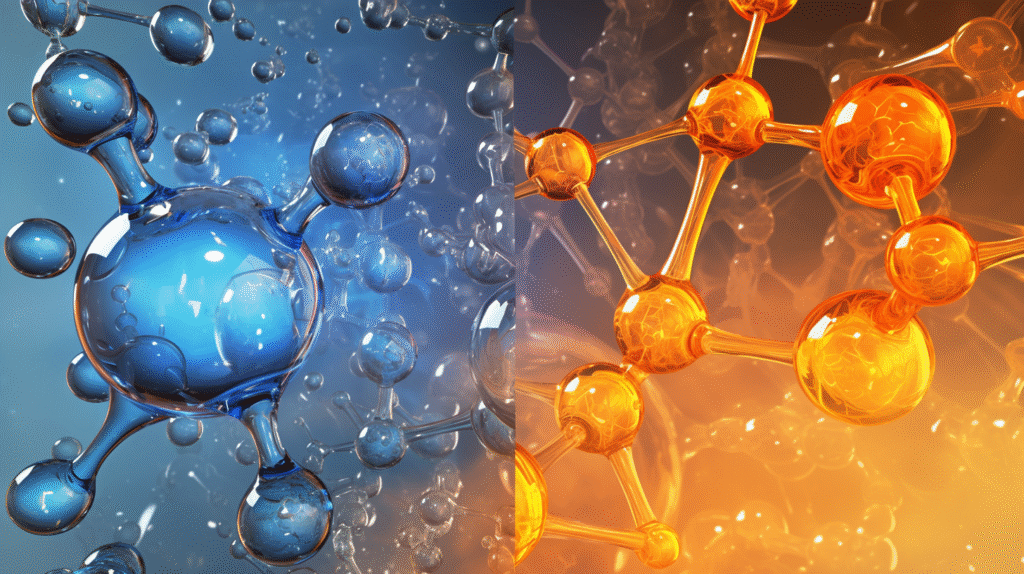

分子の性質の違い

油が水で落ちにくいのは、分子の性質の違い(極性)によるものです。

水の特徴:

- 極性分子: 電気的に偏りがある

- 水は水が好き: 同じ性質のものとくっつきたがる

- イオンを溶かす: 塩や砂糖が溶ける

- 電気を伝える: 電気が流れやすい

油の特徴:

- 無極性分子: 電気的に偏りがない

- 油は油が好き: 同じ性質のものとくっつく

- 水を嫌う: 水と混ざりたがらない

- 電気を伝えない: 電気が流れにくい

なぜはじきあうの?

簡単なたとえ:

- 水 → 磁石のN極

- 油 → 磁石ではないプラスチック

- 磁石とプラスチックはくっつかない

- 水と油も同じ理由でくっつかない

実際に観察できること

水だけで洗ったとき:

- 水だけでフライパンの油を流そうとすると、表面に水玉ができる

- 食器の油汚れがなかなか落ちないのは、油が水をはじいているから

- 油の上を水がすべっていく

- 汚れが広がることもある

まとめ: 性質の違いで「水と油は仲が悪い」のが原因です。

次は、この問題を解決する「橋渡し役」について学びましょう。

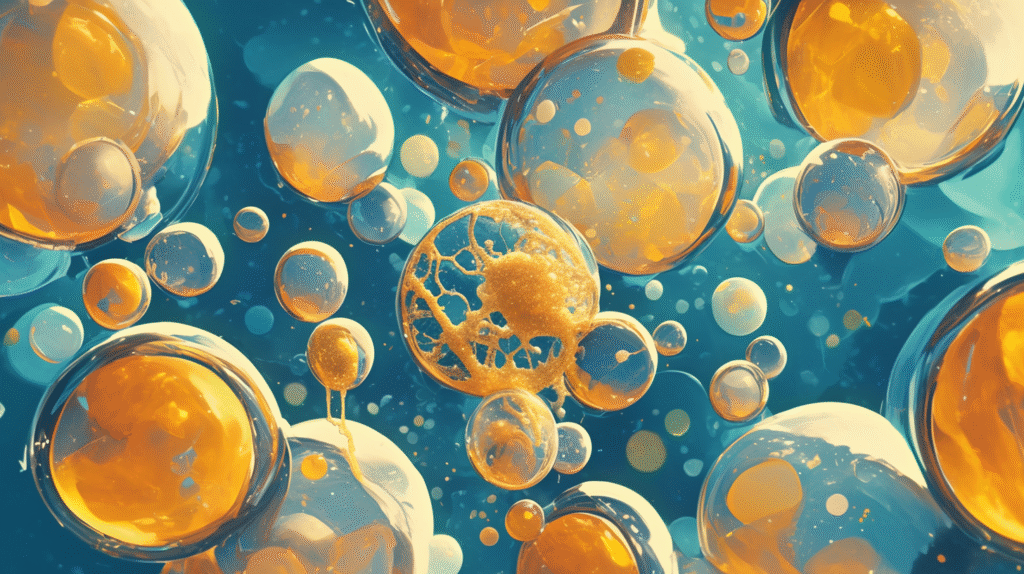

油汚れを落とすための”橋渡し役”とは?

界面活性剤の役割

油と水の性質の違いを埋めてくれるのが、「界面活性剤(かいめんかっせいざい)」です。

界面活性剤の不思議な力:

- 親水基: 水となかよしの部分

- 親油基: 油となかよしの部分

- 両方持ってる: 一つの分子に両方がある

- 橋渡し: 水と油をつなぐ役割

どうやって働く?

界面活性剤は、水になじむ部分(親水基)と油になじむ部分(親油基)を持っています。

掃除の流れ:

- 洗剤をつける → 界面活性剤が働く

- 油を包み込む → 小さな粒に分ける

- 水と混ざりやすくする → 乳化という現象

- 水と一緒に流れる → 汚れが取れる

簡単なイメージ:

- 洗剤 → 手をつなぐ人

- 水 → 右手

- 油 → 左手

- みんなで手をつないで → 一緒に流れる

身近な例

食器用洗剤:

- 食器用洗剤は界面活性剤を含んでおり、油汚れも水で流せるようになる

そのほかの例:

- シャンプー: 頭の油汚れを落とす

- 洗顔料: 顔の油をきれいに

- クレンジングオイル: メイクを落とすときも 同じ原理

乳化とは:

油と水の間に入り込み、油を小さな粒に分解して水と混ざりやすくする=乳化という現象

まとめ: 界面活性剤があれば、水と油が仲良くなって、汚れを一緒に流せるのです。

まとめ

油汚れが水で落ちにくいのは、「水と油の性質の違い」という科学的な理由によるものです。

ですが、界面活性剤をうまく使うことで、油も水と仲良くさせることができるのです。

この界面活性剤をうまく活用すれば、油汚れを落とせます。