みなさんは「電池」と聞いて何を思い浮かべますか?スマホのバッテリー?それとも単三電池?

実は、約200年前に発明されたダニエル電池が、現代の電池技術の基礎を作ったんです。この電池がなければ、世界中に電報を送ることもできなかったし、電気の研究も大きく遅れていたでしょう。

そもそもダニエル電池って何?

ダニエル電池とは、1836年にイギリスの科学者ダニエルさんが発明した、世界初の「長持ちする実用的な電池」のことです。

「えっ、電池ってそんなに昔からあったの?」と思うかもしれませんね。実は電池の歴史は1800年のボルタ電池から始まっているんです。でも、ボルタ電池には大きな問題がありました。たった1時間ほどで電気が流れなくなってしまうんです。

そこで登場したのがダニエル電池。この電池の画期的なところは:

- 数日から数週間も連続で使える(ボルタ電池の何十倍も長持ち!)

- 約1.1ボルトの安定した電圧を保てる

- 危険な水素ガスが発生しない

この発明のおかげで、大西洋を横断する電報システムが実現できたんです。アメリカとヨーロッパが瞬時に連絡を取り合えるようになったのは、ダニエル電池があったからこそでした。

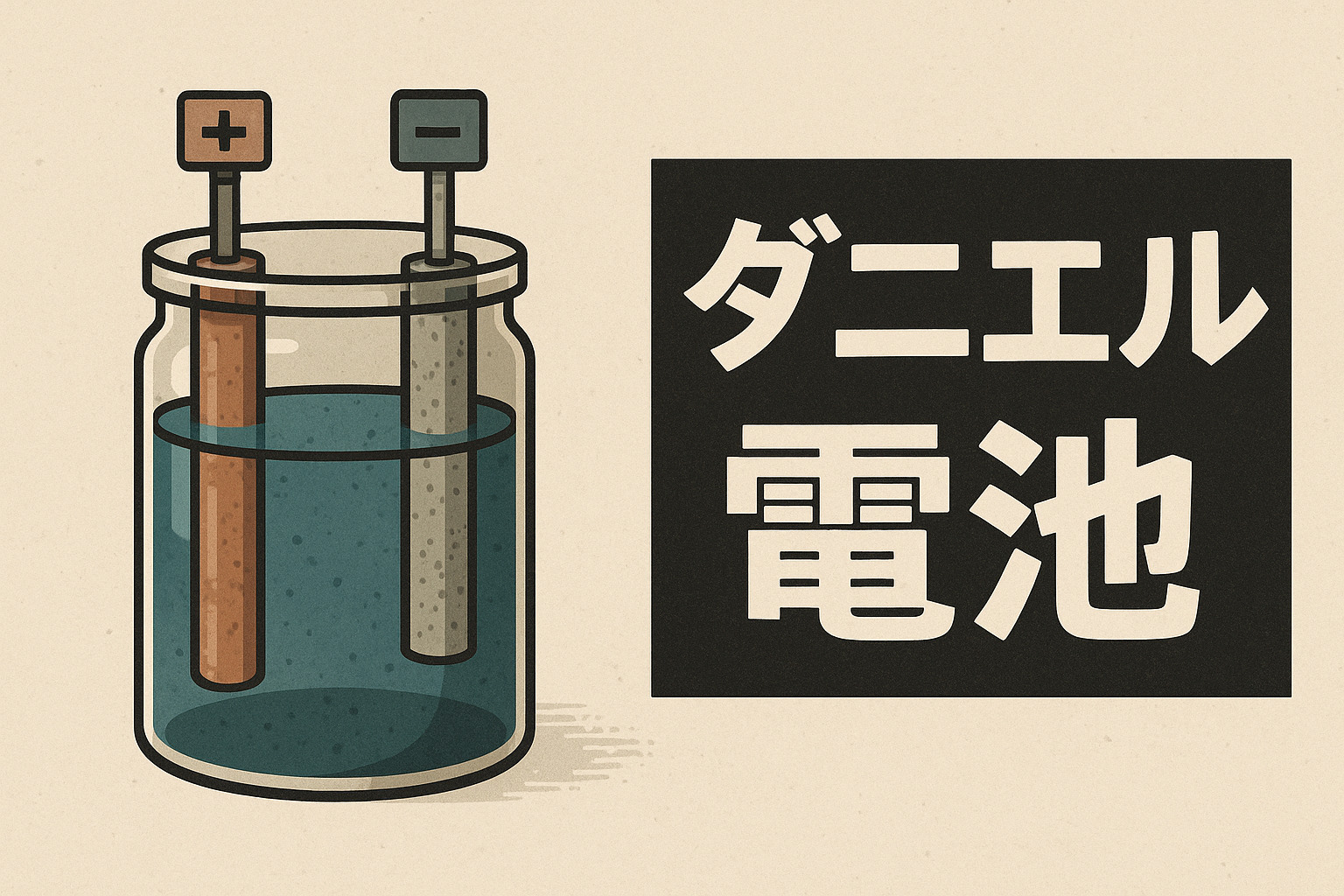

ダニエル電池の仕組みを見てみよう

基本的な構造:4つの重要な部品

ダニエル電池は、次の4つの部品でできています。

1. 銅の電極(プラス極)

- 銅でできた板や容器

- ここで電子を受け取る反応が起きます

- 電池を使うと、表面に新しい銅がくっついていきます

2. 亜鉛の電極(マイナス極)

- 亜鉛でできた棒や板

- ここから電子が出ていきます

- 電池を使うと、だんだん溶けて軽くなっていきます

3. 青い硫酸銅の水溶液

- 銅電極の周りを満たす、きれいな青色の液体

- 銅イオンがたくさん含まれています

- 電池を使うと、青色が薄くなっていきます

4. 透明な硫酸亜鉛の水溶液

- 亜鉛電極の周りにある無色の液体

- 亜鉛が溶けてできたイオンを受け入れます

そして最も重要な工夫:素焼きの壺(つぼ)

2つの液体を混ぜないようにするため、素焼きの壺という特別な容器を使います。この壺には目に見えないくらい小さな穴がたくさん開いていて、イオン(電気を帯びた粒子)だけが通れるんです。

「なぜ2つの液体を分ける必要があるの?」と思いますよね。もし混ざってしまうと、電子が外の回路を通らずに直接反応してしまい、電流として取り出せなくなるからなんです。

どうやって電気が生まれるの?

ここがおもしろいところです!

金属には「イオンになりやすさ」の順番があるんです。簡単に言うと:

- 亜鉛は「電子を手放したがり屋さん」

- 銅は「電子を受け取りたがり屋さん」

この性格の違いを利用して電気を作り出します。

電池の中で起きていること:

- 亜鉛電極で:亜鉛が電子を2個手放して、液体に溶けていきます

- 手放された電子:外の電線を通って銅電極へ移動します(これが電流!)

- 銅電極で:やってきた電子を銅イオンが受け取り、金属の銅になります

- 素焼きの壺:イオンを通して、電気のバランスを保ちます

つまり、亜鉛が溶けて、銅が増えるという化学反応のエネルギーを、電気として取り出しているんです。

ダニエルさんってどんな人?

多才な科学者

ジョン・フレデリック・ダニエル(1790-1845)は、ロンドン生まれの科学者です。

実は彼、電池を発明する前から有名な発明家でした:

- 湿度計を発明(空気中の水分を正確に測れる装置)

- 気象学の本を出版(天気を科学的に説明した最初の本の一つ)

- 温室栽培の改良(湿度管理の重要性を発見)

なんと23歳という若さで、イギリスの名誉ある王立協会の会員に選ばれています。すごいですよね!

ダニエル電池誕生の瞬間

1830年代、ダニエルは友人のファラデー(電磁気学の父と呼ばれる有名な科学者)の研究に刺激を受けました。

「ボルタ電池の欠点を何とかできないか?」

彼は考えに考え、実験を重ねました。そして1836年、ついに画期的なアイデアにたどり着きます。

「2種類の液体を使って、問題の原因である水素ガスを化学的に消してしまえばいい!」

この発想の転換が、電池の歴史を変えました。発明からわずか1年後、彼は王立協会から最高の栄誉であるコプリー・メダルを受賞しています。

ボルタ電池の問題をどう解決したか

ボルタ電池の致命的な欠点

1800年に発明されたボルタ電池には、実用化を妨げる大きな問題がありました。

最大の問題:水素の泡で電気が流れなくなる

電池を使うと、プラス極の表面に水素の泡がびっしりとついてしまいます。水素は電気を通さないので、まるで電極に絶縁体のコートを着せたような状態に。結果として:

- 30分~1時間で電池が使えなくなる

- 可燃性の水素ガスが発生して危険

- 実用的な用途に使えない

ダニエルの革新的な解決法

ダニエルは、この問題を化学の力で解決しました。

解決策:硫酸銅が水素を消してくれる!

硫酸銅という物質には、水素を化学的に消費する性質があります。ダニエルはこれを利用して:

- 銅電極の周りに硫酸銅溶液を配置

- 水素が発生しようとすると、硫酸銅がそれを消費

- 代わりに金属の銅が電極に付着(これは電気を通す!)

結果:

- ✅ 水素の泡が発生しない

- ✅ 数日~数週間も連続使用できる

- ✅ 安定した1.1ボルトを維持

- ✅ 安全性も向上

この改良により、ダニエル電池は「初めて本当に実用的な電池」となったのです。

どんなところで使われたの?

1. 電信システムの電源(最重要用途)

大西洋横断電信ケーブルを知っていますか?

1866年、アメリカとヨーロッパを海底ケーブルでつないで、瞬時にメッセージを送れるようにした画期的なプロジェクトです。このシステムの電源がダニエル電池でした。

実は、改良版の「重力電池」というタイプが特に人気でした:

- 素焼きの壺を使わない

- 重い青い液体(硫酸銅)が下、軽い透明な液体(硫酸亜鉛)が上に分かれる

- より強い電流が取り出せる

- ただし、傾けると混ざってしまうので、完全に静止した場所でしか使えない

驚くことに、この重力電池は1950年代まで一部の電信局で使われていました。100年以上も現役だったんです!

2. 科学研究の必需品

19世紀の科学者にとって、ダニエル電池は実験室の必需品でした。

安定した電流を長時間供給できる初めての電源だったので:

- 電気の性質を調べる実験

- 新しい元素の発見

- 電気分解の研究

- 電磁気の実験

これらすべてが、ダニエル電池のおかげで可能になりました。

3. 電気メッキの始まり

ダニエル電池を使った実験から、電気メッキ(金属の表面に別の金属をコーティングする技術)が生まれました。

1838年には、この技術が商業化され、装飾品や工業製品の製造に革命をもたらしています。

4. 電圧の単位「ボルト」の基準

これは面白い話です。1881年の国際会議で、電圧の単位「ボルト」を決めるとき、ダニエル電池の電圧(約1.1V)が基準として使われました。

つまり、今私たちが使っている「ボルト」という単位は、ダニエル電池から生まれたんです!

長所と短所を整理してみよう

👍 長所:画期的だった点

安定性がバツグン

- 約1.1ボルトを長時間キープ

- 数日から数週間も連続使用OK

- 電信のような長時間運転に最適

安全性の向上

- 危険な水素ガスが出ない

- 密閉空間でも使える

- 火災のリスクが低い

信頼性が高い

- 性能が予測できる

- 故障が少ない

- 重要なインフラの電源として信頼された

👎 短所:実用上の問題点

とにかく大きくて重い

- ガラスや銅の大きな容器が必要

- 持ち運びがほぼ不可能

- 設置場所を選ぶ

傾けられない(特に重力電池)

- 少しでも傾けると液体が混ざって使えなくなる

- 船や車では使えない

- 完全に静止した場所が必要

メンテナンスが大変

- 定期的に薬品を補充

- 亜鉛電極の交換が必要

- 使わないときは分解して保管

充電できない

- 一度使い切ったら部品交換

- コストがかかる

- 環境への負担も大きい

現代の電池と比べてみよう

スマホの電池(リチウムイオン電池)と比較

現代の代表選手、リチウムイオン電池と比べてみましょう。

比較項目ダニエル電池リチウムイオン電池電圧1.1ボルト3.7ボルト(3倍以上!)重さとても重い超軽量大きさ巨大な容器超コンパクト持ち運びほぼ不可能どこでもOK充電できない500回以上可能メンテナンス必要不要エネルギー密度低い4~8倍高い

なぜダニエル電池は消えたの?

理由は明確です:

- 大きすぎて持ち運べない

- メンテナンスが面倒

- 傾けると壊れる

- 充電できない

- パワーが弱い

1860年代のルクランシェ電池(乾電池の先祖)、そして現代のリチウムイオン電池の登場により、役目を終えました。

でも、環境面では優等生?

実は環境の観点では、ダニエル電池には良い面もあります:

ダニエル電池の環境面での利点:

- 亜鉛と銅は豊富にある金属

- リサイクルしやすい

- 有毒物質が少ない

- 水ベースで安全

現代の電池の環境問題:

- リチウムやコバルトなど希少資源を使用

- リサイクルが難しい

- 製造時のCO2排出量が多い

- 廃棄時の環境負荷が大きい

今でも活躍!教育現場での利用

なぜ教材として最適なの?

現代では、ダニエル電池は世界中の学校で化学の教材として使われています。その理由は:

見て分かりやすい

- 青い液体が薄くなる様子が観察できる

- 亜鉛が溶ける、銅が増える変化が見える

- 化学反応を目で確認できる

作りやすい

- 材料が手に入りやすい

- 教室で安全に実験できる

- 失敗が少ない

学べることが多い

- 酸化還元反応の基本

- イオンの移動

- 電流の仕組み

- エネルギー変換の原理

歴史的価値

- 科学技術の発展を学べる

- 問題解決の過程を理解できる

- 発明の重要性を実感できる

まとめ:ダニエル電池が教えてくれること

ダニエル電池は、約200年前の発明ですが、現代の私たちに多くのことを教えてくれます。

技術革新の大切さ

- 小さな改良が世界を変えることがある

- 問題を違う角度から見る重要性

- あきらめずに挑戦し続ける価値

基礎研究の重要性

- 電池の基本原理は今も変わらない

- 古い技術から新しい発見が生まれる

- 歴史から学ぶことの大切さ

環境への配慮

- 持続可能な材料選びの重要性

- リサイクルを考えた設計

- 将来を見据えた技術開発

ダニエル電池は、ボルタ電池の「1時間しか持たない」という致命的な欠陥を、「2種類の液体を使う」という画期的なアイデアで解決しました。その結果、数週間も安定して使える電池が生まれ、大西洋横断電信を実現し、電気の研究を大きく前進させたのです。

現代のスマホやパソコンを動かすリチウムイオン電池と比べると、確かに性能では劣ります。でも、「問題を解決する」「より良いものを作る」という科学の精神は、ダニエル電池から現代まで受け継がれているんです。

そして今も、世界中の教室で学生たちが、ダニエル電池を通じて電気と化学の不思議を学んでいます。200年前の発明が、今も若い世代の好奇心を刺激し続けているなんて、素敵だと思いませんか?