瑪瑙(めのう・アゲート)を割ってみたことはありますか?

中から現れるのは、まるで年輪のような美しい縞模様。赤、白、黄色、茶色…カラフルな層が幾重にも重なっているんです。

この美しい模様、いったいどうやってできたんでしょう?

実はこれ、地球が数千年から数百万年という途方もない時間をかけて、ゆっくりと描いた天然のアート作品なんですよ。

今回は、瑪瑙の縞模様ができる仕組みを、おうちでできるコーヒーの実験も交えながら、楽しく解説していきます!

瑪瑙が生まれる場所って?火山岩の小さな部屋

瑪瑙の物語は、実は火山の噴火から始まるんです。

ガスが作る「お部屋」

ドロドロに溶けた溶岩が地表に流れ出て冷えるとき、中に閉じ込められていたガスが泡となって抜けていきます。炭酸飲料の泡がシュワシュワと抜けるのと同じような現象ですね。

このガスが抜けた後には、岩の中に小さな空洞(穴)がたくさん残ります。

この空洞こそが、瑪瑙が生まれる「お部屋」になるんです!

空洞の大きさはさまざまで:

- 小さいもの:数ミリ

- 大きいもの:数十センチ

- 形:球形や楕円形が多い

火山岩の玄武岩や流紋岩によく見られますが、びっくりすることに、恐竜の骨の中や木の化石の中にも瑪瑙ができることがあるんですよ。

シリカって何?瑪瑙を作る魔法の成分

瑪瑙の主成分はシリカ(二酸化ケイ素・SiO₂)という物質です。

難しそうな名前ですが、実は身近なところにたくさんあるんです:

- 水晶の主成分

- ガラスの主成分

- 地球の地殻にたっぷり含まれている

シリカが水に溶ける?

地下水が岩石の中を流れるとき、岩石からシリカが少しずつ溶け出します。

砂糖が水に溶けるのと同じですね。

このシリカを含んだ地下水が、先ほどの空洞に入り込むことから、瑪瑙づくりが始まるんです。

縞模様ができる秘密を解明!

まずはゼリー状態から

シリカを含んだ地下水が空洞に入ると、最初はシリカゲルというゼリーのような状態になります。

このゲルが空洞の壁にペタッとくっついて、薄い膜を作るんです。

時間が経つと、このゲルから水分が抜けて、カルセドニーという細かい結晶に変わります。これが瑪瑙の最初の層になるんですね。

なぜ縞々になるの?環境変化がカギ!

縞模様ができる理由は、環境の変化にあります。

地下水の状態は、いつも同じじゃないんです:

雨季と乾季の繰り返し

- 雨が多い時期:シリカ濃度が薄い

- 乾季:シリカ濃度が濃い

温度の変化

- 地熱の影響で温度が上がったり下がったり

地下水の成分変化

- 通る岩石が変わると、溶け込む成分も変わる

これらの変化により、できる層の厚さや色、透明度が変わるんです。まるで地球が毎年違う色のペンキを塗り重ねているみたいですね!

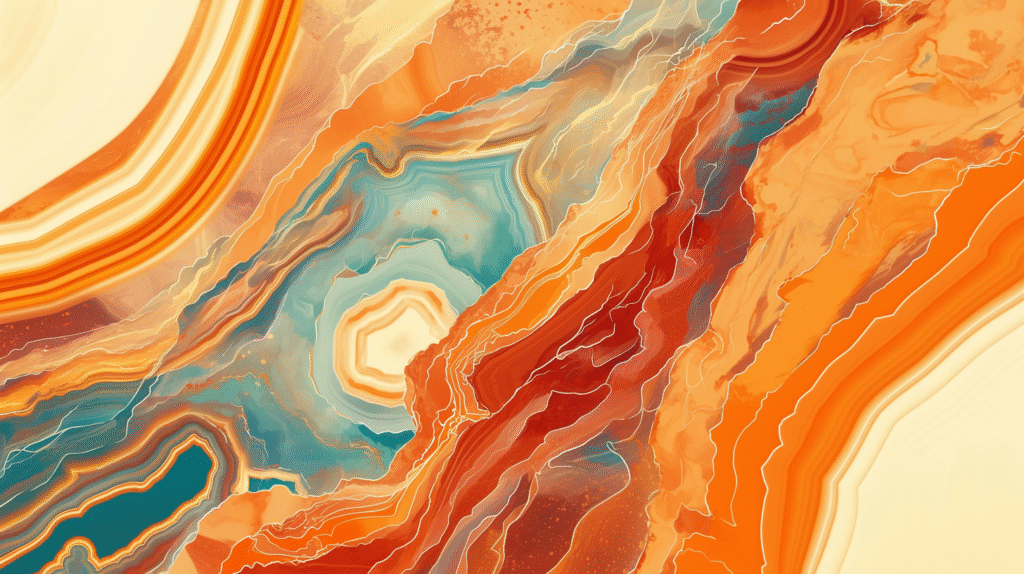

色はどこから来るの?

瑪瑙の美しい色は、地下水に含まれる不純物によって生まれます:

- 赤・オレンジ・黄色 → 鉄分(酸化鉄)

- 茶色・黒 → マンガン

- 緑 → 銅やクロム

- 青 → 微量の銅イオン

- 白・灰色 → 純粋なシリカ

不純物がほとんどない層は透明や白になって、鉄分が多い層は赤くなる…という具合です。

自然のパレットですね!

どのくらい時間がかかるの?気が遠くなる話

瑪瑙の縞模様は、数千年から数百万年という長い時間をかけて作られます。

ちょっと想像してみてください:

- 1つの層ができるのに:数年から数十年

- 1年で形成される層の厚さ:髪の毛の太さよりずっと薄い!

メキシコのラグナアゲートという有名な瑪瑙には、100層以上の縞模様を持つものもあります。

これは少なくとも数万年以上かけて形成されたと考えられているんですよ。

人間の一生なんて、瑪瑙にとってはほんの一瞬なんですね。

いろんな縞模様のパターンがある!

同心円状の縞模様(玉ねぎ型)

最も一般的なパターンです。中心から外側に向かって層が重なっていて、切ると年輪のような美しい模様が現れます。

空洞の壁から内側に向かって、均等にシリカが沈殿したときにできるんです。

水平な縞模様(ウルグアイ型)

重力の影響で、シリカが下に沈殿してできる模様です。

水平な層が何層も重なって、まるで地層みたい!この模様を見ると、瑪瑙ができたときの上下の向きがわかるので、「天然の水準器」とも呼ばれているんですよ。

不規則な縞模様(レース型)

空洞の形が複雑だったり、地下水の流れが不規則だったりすると、レースのカーテンのような複雑で美しい模様ができます。

クレイジーレースアゲートと呼ばれる瑪瑙がこのタイプ。名前の通り、クレイジーな模様が魅力です!

世界の有名な瑪瑙産地をめぐる旅

ブラジル・ウルグアイ(南米の宝庫)

南米は世界最大の瑪瑙産地なんです。

特に紫水晶が中心にある瑪瑙ジオード(晶洞)が有名で、なんと人が入れるほど大きなものもあるんですよ!

メキシコ(世界一美しい瑪瑙)

ラグナアゲートやクレイジーレースアゲートなど、世界一美しいといわれる瑪瑙を産出します。

100層以上の細かい縞模様を持つものは、コレクターの間で高値で取引されているんです。

日本にもあるんです!

実は日本でも瑪瑙が採れるんですよ:

- 北海道

- 富山県(「おぼろ昆布石」が有名)

- 石川県

- 山梨県

特に富山県の「おぼろ昆布石」と呼ばれる瑪瑙は、まさに昆布のような模様で有名です。日本らしいネーミングですね!

瑪瑙は地球の日記帳

瑪瑙の縞模様は、まるで地球の日記のようなものです。

1つ1つの層には、その時代の記録が刻まれています:

- 気候の変化

- 環境の変動

- 地質活動の痕跡

科学者たちは瑪瑙の縞模様を分析することで、古代の環境を推測できるんです。

例えば:

- 縞の間隔が急に変わっている → 大きな気候変動があったかも

- 色が急に変わる → 火山活動や地震で地下水の通り道が変わった証拠かも

小さな石の中に、壮大な地球の歴史が記録されているなんて、ロマンチックですよね。

まとめ:自然が作り出す奇跡のアート

瑪瑙の縞模様ができるまでをおさらいしましょう:

- 火山岩に空洞ができる(ガスが抜けた跡)

- シリカを含んだ地下水が入り込む

- シリカゲルが壁に付着する(ゼリー状)

- ゲルが結晶化して層になる

- 環境変化により異なる層が重なる

- 数千年〜数百万年かけて縞模様が完成!

この美しい縞模様は、地球が何万年もの時間をかけて、温度や圧力、化学成分の変化を記録しながら、1層1層丁寧に描いた天然のアート作品なんです。

次に瑪瑙を見るときは、その小さな石の中に刻まれた壮大な地球の歴史を想像してみてください。

あなたが手にしている瑪瑙…もしかしたら恐竜が生きていた時代から形成が始まったものかもしれませんよ。

私たち人間の一生はせいぜい100年。でも瑪瑙は数百万年という時間の流れを、美しい縞模様として私たちに見せてくれているんです。

地球って、なんて素晴らしいアーティストなんでしょう!