平安時代の京都で、若い女性が次々と姿を消す恐ろしい事件が起きていました。

犯人は大江山に住む鬼の大将で、酒を愛し、人の血を酒のように飲み干す恐ろしい存在だったのです。

その名も「酒呑童子」。日本三大妖怪の一つにも数えられる最強の鬼でした。

この記事では、平安時代を震え上がらせた鬼の総大将「酒呑童子」について詳しくご紹介します。

概要

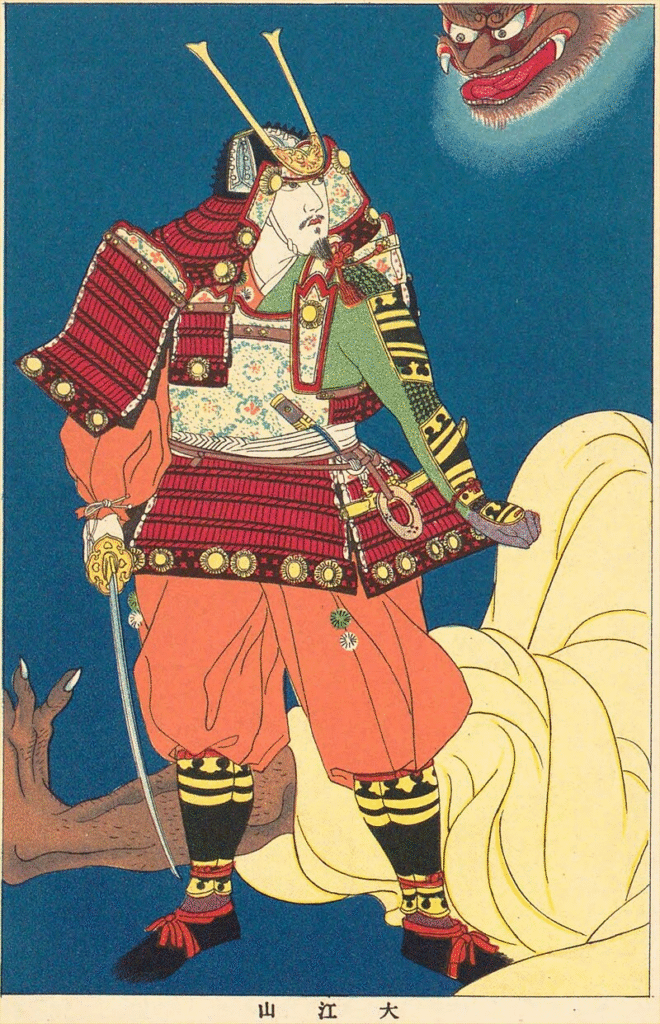

酒呑童子(しゅてんどうじ)は、平安時代に大江山を拠点とした鬼の総大将です。

一条天皇の時代(986~1011年)に京都を恐怖に陥れ、特に若い女性や貴族の姫君をさらっては、その血を酒のように飲み、肉を食べるという残虐な行いで知られていました。

酒呑童子の基本情報

- 日本三大妖怪の一つ

- 大江山(京都府)の鬼の頭領

- 茨木童子など多くの鬼を配下に従える

- 源頼光によって退治された

「酒呑童子」という名前は、酒が大好物で、部下たちからそう呼ばれていたことに由来します。

酒天童子、酒顛童子とも書かれることがありました。

姿・見た目

酒呑童子の姿は、文献によって異なりますが、とにかく巨大で恐ろしい姿だったんです。

『大江山絵詞』による姿

- 身長は5丈(約15メートル)

- 全身が赤い色

- 頭には5本の角

- 15個の眼

- 右足は黒、左足は白

- 右手は黄色、左手は青色

『御伽草子』による姿

- 身長は2丈(約6メートル)

- 赤い髪とぼうぼうの髭

- 手足は熊のよう

- 子供のような髪型だが巨大な体

昼間は美少年や童子の姿に化けることができ、夜になると恐ろしい鬼の正体を現したといわれています。

特徴

酒呑童子には、他の鬼とは違う特別な能力と習性がありました。

恐ろしい習性

- 人食い:特に若い女性の血肉を好む

- 酒好き:とにかく酒が大好物

- 変身能力:人間の姿に化けられる

- 神通力:超自然的な力を持つ

生活様式

酒呑童子は大江山の鉄の御所と呼ばれる館に住み、さらってきた女性たちを侍女として使いながら、気まぐれに殺して食べていました。

配下には四天王と呼ばれる強力な鬼たちがいました:

- 星熊童子(ほしくまどうじ)

- 熊童子(くまどうじ)

- 虎熊童子(とらくまどうじ)

- 金童子(かねどうじ)

そして最も有名な部下が茨木童子で、後に渡辺綱に腕を切り落とされたことでも知られています。

伝承

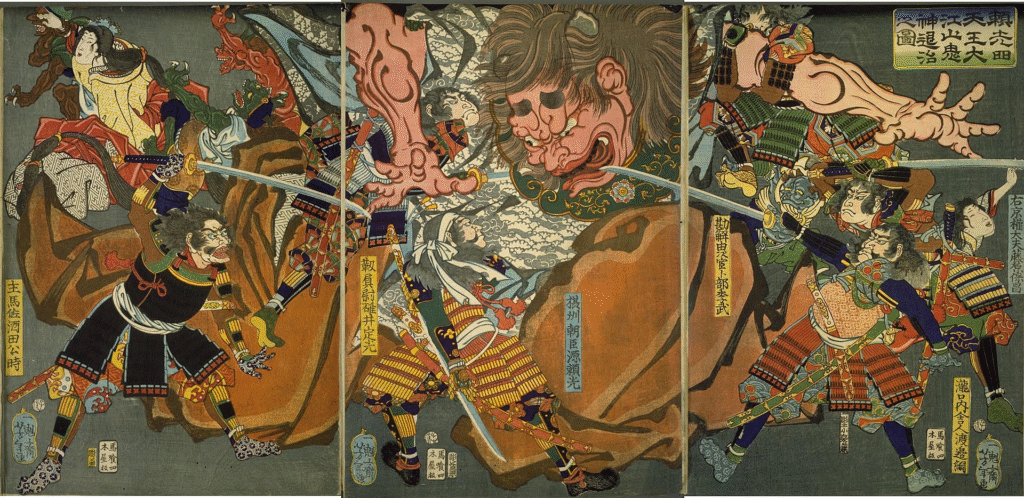

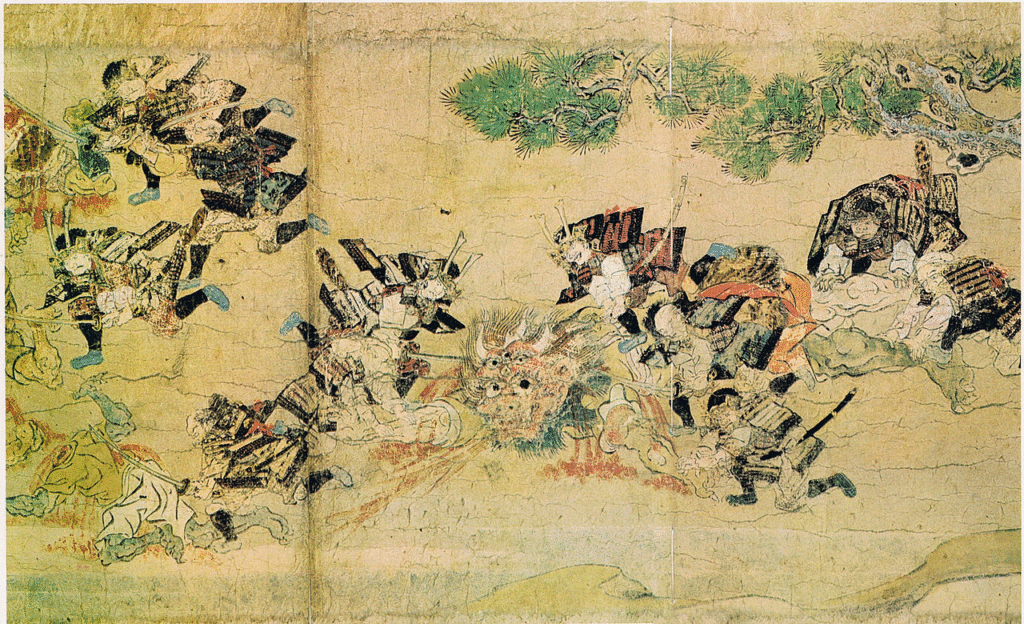

酒呑童子の伝説で最も有名なのが、源頼光による退治物語です。

退治の経緯

都で若い女性の失踪事件が相次ぎ、陰陽師・安倍晴明の占いで大江山の鬼の仕業と判明しました。そこで帝の命令で、源頼光と渡辺綱ら四天王が討伐に向かうことになったんです。

討伐作戦

- 変装作戦:山伏(修行僧)に変装して接近

- 毒酒作戦:神から授かった「神便鬼毒酒」という毒酒を用意

- 宴会で油断させる:酒好きの童子に毒酒を振る舞う

- 寝込みを襲う:酔いつぶれたところを襲撃

酒呑童子の最期

毒酒で体が動かなくなった酒呑童子は、頼光に首を切られます。しかし切られた首はなお生きていて、頼光の兜に噛みつこうとしました。

最期に童子は「鬼に横道なきものを(鬼は嘘をつかないのに、お前たちは騙し討ちをした)」と人間の卑怯さを非難したといいます。

出身地の伝説

酒呑童子の出身地については諸説あります:

- 越後国(新潟県)説:国上寺の美少年の稚児だった

- 伊吹山(滋賀県)説:八岐大蛇の子として生まれた

- 大和国(奈良県)説:白毫寺の稚児だった

まとめ

酒呑童子は、平安時代の都を恐怖に陥れた日本最強の鬼でした。

重要なポイント

- 大江山を拠点に京都を脅かした鬼の総大将

- 身長5丈の巨体と5本の角を持つ恐ろしい姿

- 酒と人の血肉を好む残虐な性格

- 茨木童子など強力な配下を従える

- 源頼光の騙し討ちによって退治された

- 日本三大妖怪の一つ

強大な力を持ちながらも、酒好きという弱点を突かれて倒された酒呑童子。その最期の言葉は、人間の狡猾さへの批判でもありました。彼もまた、朝廷に滅ぼされた者たちの象徴だったのかもしれませんね。