パラドックスって実は身近にあるんだ

「え、どういうこと?」って思ったことはない?

例えば、「もっと寝たいから早く寝なきゃ」とか「勉強するために時間が必要だけど、時間を作るために勉強を効率化しなきゃ」みたいな、なんだか頭がこんがらがる状況。実は、これらもパラドックス(逆説)の一種なんだ。

パラドックスとは、一見すると矛盾しているように見えるけど、よく考えると深い真実が隠れているような文章や状況のこと。「正しいようで間違っている」「間違っているようで正しい」という不思議な性質を持っている。

今日は、君の直感を裏切る、数学の世界の面白いパラドックスを一緒に探検してみよう!

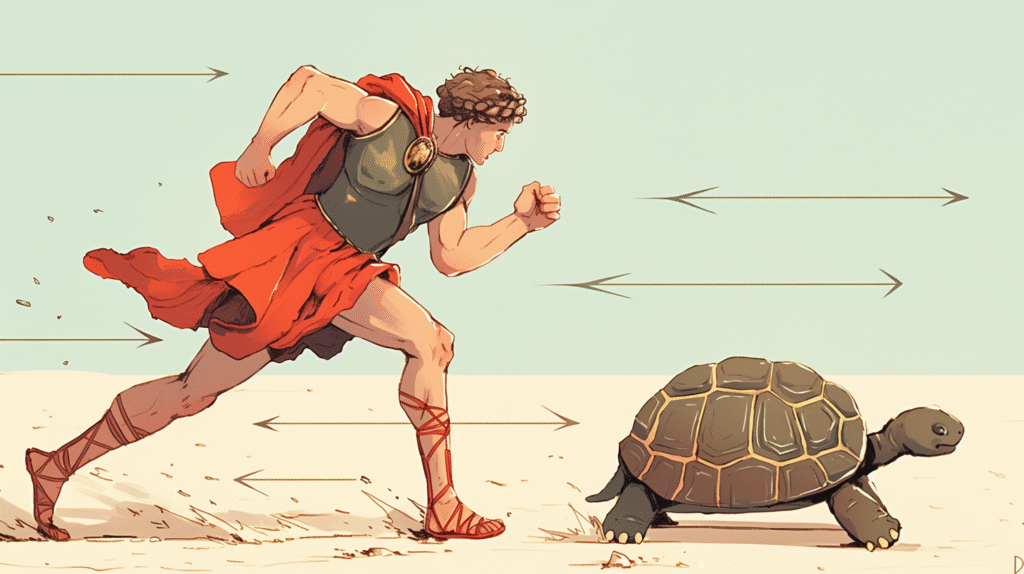

アキレスは永遠に亀に追いつけない?有名な数学パラドックス

アキレスと亀のパラドックス:世界最速の英雄が亀に負ける話

古代ギリシャの哲学者ゼノンが考えた、2,500年前から人々を悩ませているパラドックスがある。

ギリシャ神話最速の英雄アキレスと、のろまな亀が競走する。亀にちょっとだけ先にスタートさせてあげたとしよう。

ここで不思議なことが起きる。アキレスが亀のスタート地点に着いたとき、亀はちょっとだけ前に進んでいる。

アキレスがその地点に着いたとき、亀はまたちょっと前に進んでいる。

この繰り返しが無限に続くから、アキレスは永遠に亀に追いつけない!

「いやいや、普通に追い抜くでしょ」って思うよね?

その通り!実際には追い抜ける。

でも、なぜこんな矛盾が生まれるんだろう?

実は、無限回の動作が有限の時間で完了できることを、当時の人々は理解できなかったんだ。

1/2 + 1/4 + 1/8 + … という無限の足し算が、ちゃんと「2」という答えに収束するように、無限の追いかけっこも有限の時間で終わるんだよ。

理髪師のパラドックス:自分で自分の髭を剃れない理髪師

ある村に理髪師がいて、彼の仕事は「自分で髭を剃らない人全員の髭を剃ること」だとする。

さて、質問:この理髪師は自分の髭を剃るの?剃らないの?

考えてみよう:

- もし理髪師が自分の髭を剃るなら → 「自分で髭を剃る人」だから、理髪師に剃ってもらう必要がない → でも理髪師は自分自身だから…あれ?

- もし理髪師が自分の髭を剃らないなら → 「自分で髭を剃らない人」だから、理髪師(つまり自分)が剃らなきゃいけない → でも自分で剃ることになっちゃう!

どっちを選んでも矛盾が生まれる。実は、こんな理髪師は存在できないんだ。

これは論理の限界を示す重要なパラドックスで、数学者ラッセルが発見した「自己言及のパラドックス」の分かりやすい例なんだよ。

誕生日のパラドックス:23人いれば半分以上の確率で誕生日が同じ人がいる!

クラスに23人いれば、誕生日が同じ人がいる確率は50%以上になる。

「え、365日もあるのに?」って思うよね。

多くの人は「183人くらい必要じゃない?」って予想する。

でも、実際はたったの23人!

なぜこんなことが起きるのか?

ポイントは、「特定の誰かと誕生日が同じ」じゃなくて、「誰でもいいから2人の誕生日が同じ」ということ。

23人いると、比較の組み合わせは253通りもある(1人目と2人目、1人目と3人目…というように)。

それぞれの確率は小さくても、253回もチャンスがあれば、当たる可能性はグッと上がるんだ。

実際に君のクラスで試してみて!きっと誕生日が同じ人が見つかるはず。

これは直感と確率の計算結果がズレる典型的な例なんだ。

モンティ・ホール問題:扉を変えるべきか、変えないべきか

テレビのクイズ番組で、3つの扉がある。1つの後ろには車、2つの後ろにはヤギがいる。

君が扉1を選んだ後、司会者(どこに車があるか知っている)が扉3を開けてヤギを見せる。そして「扉2に変えてもいいよ」と言う。

変えるべき?

答えは「絶対に変えるべき」!変えれば勝つ確率は2/3、変えなければ1/3のまま。

「え、2つの扉が残ってるんだから50:50じゃないの?」って思うよね。

でも、最初に選んだときの確率(1/3)は変わらない。司会者が「わざと」ハズレを開けたことで、もう一つの扉に確率が集中するんだ。

100個の扉で考えてみて:君が1つ選んで、司会者が98個のハズレを開けたら、残った1つに変える?絶対変えるよね!

無限って本当に不思議!ヒルベルトのホテルとゼノンのパラドックス

ヒルベルトの無限ホテル:満室なのに新しい客を入れられる!

無限の部屋があるホテルが満室だとする。新しい客が来たらどうする?

普通なら「満室です」って断るよね。でも、このホテルでは全員に「隣の部屋に移ってください」とお願いすれば、1号室が空く!

もっとすごいのは、無限の観光バス(無限人乗ってる)が来ても大丈夫。今いる客を全員偶数番号の部屋(2、4、6…)に移して、新しい客を奇数番号(1、3、5…)に入れれば、みんな泊まれる!

無限×2=無限という不思議な数学の世界。

これは単なる頭の体操じゃなくて、無限という概念の本質を教えてくれる。日常の感覚では理解できないけど、数学的には正しいんだ。

ガブリエルのトランペット:有限の体積、無限の表面積

y = 1/x という曲線を、x軸の周りにグルグル回転させてトランペットの形を作る。

このトランペット、なんと体積は有限(πの約3.14…立方単位)なのに、表面積は無限大!

つまり、このトランペットをペンキで満たすことはできる(有限の量で済む)けど、表面を塗ることはできない(無限のペンキが必要)。

「中身を満たせるなら、表面も塗れるはずじゃない?」って思うよね。これが無限の不思議さなんだ。

うそつきのパラドックス:論理がグルグル回る!

「この文は偽である」:真でも偽でもおかしくなる

「この文は偽である」という文を考えてみよう。

もしこの文が真なら、書いてある通り「偽」でなければならない。でも、もし偽なら、「偽である」という内容が間違っているから「真」になる。永遠にグルグル回って答えが出ない!

ピノキオ版も面白い:もしピノキオが「今、僕の鼻は伸びる」と言ったら?

嘘なら鼻が伸びる(本当になっちゃう)、本当なら鼻は伸びない(嘘になっちゃう)。

こういう自己言及(自分自身について語る)のパラドックスは、論理や言語の限界を示している。プログラミングでも似たような問題が起きることがあって、無限ループの原因になったりするんだよ。

タイムトラベルのパラドックス:過去を変えたら未来はどうなる?

もし過去に戻って、自分のおじいちゃんとおばあちゃんが出会うのを邪魔したら?

君は生まれない→過去に戻れない→邪魔できない→君は生まれる…これも矛盾のループ!

SF映画でよく出てくるこのパラドックス、実は時間の本質について深い問いを投げかけている。物理学者たちは「パラレルワールド」や「自己無矛盾原理」など、いろいろな解決策を考えているんだ。

確率のパラドックス:なぜ私たちの直感は間違うのか

シンプソンのパラドックス:部分では良くても、全体では悪い?

ある薬の効果を調べたら、軽症患者にも重症患者にも効果があった。でも全体で見ると効果がない!

こんなことってあり得る?実はあり得るんだ。

例えば:

- 薬A:軽症80%改善(40/50人)、重症90%改善(18/20人)

- 薬B:軽症85%改善(17/20人)、重症95%改善(47/50人)

部分的には薬Bの方が良い結果を示している。

でも、全体では薬A(58/70人=83%)が薬B(64/70人=91%)より悪い。

患者の分布が違うとこんな逆説が起きる。データを見るときは要注意!

2つの封筒問題:永遠に交換し続ける?

2つの封筒があって、片方にはもう片方の2倍のお金が入っている。1つ選んだ後、「交換してもいいよ」と言われたら?

期待値を計算すると、いつも「交換した方が25%得」という結果になる。でも、それなら交換後もまた交換した方が得になる。永遠に交換し続けることに!

これは確率の考え方の落とし穴を示している。

図形のパラドックス:目で見ても信じられない!

ペンローズの階段:永遠に上り続ける階段

エッシャーの絵で有名な「永遠に上り続けているのに元の高さに戻る階段」。

2次元の絵では描けるけど、3次元の現実世界では作れない。私たちの脳は2次元の絵を3次元として解釈しようとして混乱する。

消える正方形パズル

同じ4つのピースを並べ替えるだけで、1マスが消えたり現れたりする!

実は「斜辺」がわずかに曲がっていて、その差が1マス分になるんだ。精密に測らないと気づかない、視覚のトリック。

パラドックスはなぜ生まれる?そしてどう解決する?

パラドックスが生まれる主な理由は3つ:

- 人間の直感の限界:私たちの脳は日常生活には便利だけど、無限や確率を正しく理解するようにはできていない

- 言葉の曖昧さ:「すべて」「決して」「自分自身」といった言葉が、論理的な罠を作ることがある

- 隠れた前提:当たり前だと思っている前提が、実は間違っていることがある

解決方法は「背理法」がよく使われる。「もし○○だったら」と仮定して、それが矛盾を生むことを示すんだ。数学者たちはこの方法で多くのパラドックスを解決してきた。

日常に潜むパラドックス:君の周りにもある!

SNSのエコーチェンバー:つながっているのに孤立している

世界中の人とつながれるSNSなのに、実際は似た意見の人とばかり交流して、違う考えに触れなくなる。

「つながりが増えるほど視野が狭くなる」という逆説。

選択のパラドックス:選択肢が多いほど不幸になる?

Netflix見てて「何を見ようか」って30分悩んだことない?

選択肢が3つなら簡単に選べるのに、1,000個あると選べなくなる。

「自由が増えるほど不自由になる」という現代社会のパラドックス。

効率化のパラドックス(ジェヴォンズのパラドックス)

LED電球で電気代が安くなったから、もっとたくさん電気を使うようになった。燃費の良い車ができたら、みんなもっと運転するようになった。

「効率が上がるほど消費が増える」という環境問題にも関わる重要なパラドックス。

パラドックスから学べること:考える力を鍛えよう!

パラドックスを学ぶと身につく力:

- 批判的思考力:「本当にそうかな?」と疑う習慣

- 論理的推論力:筋道立てて考える力

- メタ認知能力:自分の考え方を客観的に見る力

- 創造的問題解決力:常識にとらわれない発想

パラドックスは単なるなぞなぞじゃない。数学的思考の本質を教えてくれる最高の教材なんだ。

直感に頼らず、論理的に考えることの大切さを教えてくれる。

まとめ:パラドックスの面白さと数学的思考の重要性

パラドックスの魅力は、「当たり前だと思っていたことが、実は当たり前じゃない」という発見にある。

アキレスと亀の話は2,500年間も数学者を悩ませ、最終的に微積分の発展につながった。モンティ・ホール問題は、多くの数学者さえ間違えた。

これらのパラドックスは、私たちに謙虚さを教えてくれる。どんなに賢い人でも、直感に頼りすぎると間違える。だからこそ、論理的に考え、証明し、時には背理法を使って真実を見つける必要がある。

君も日常生活で「あれ?なんか変だな」と思ったら、それはパラドックスかもしれない。

その矛盾や逆説を見つけたとき、「へぇ!」と驚くだけじゃなく、「なぜそうなるんだろう?」と考えてみよう。その疑問が、新しい発見への第一歩になるかもしれない。

数学は計算するだけの学問じゃない。世界の不思議を解き明かし、私たちの思考の限界に挑戦する、最高にエキサイティングな冒険なんだ。

パラドックスは、その冒険への招待状。さあ、君も一緒に、頭がグルグルする数学の世界を楽しもう!