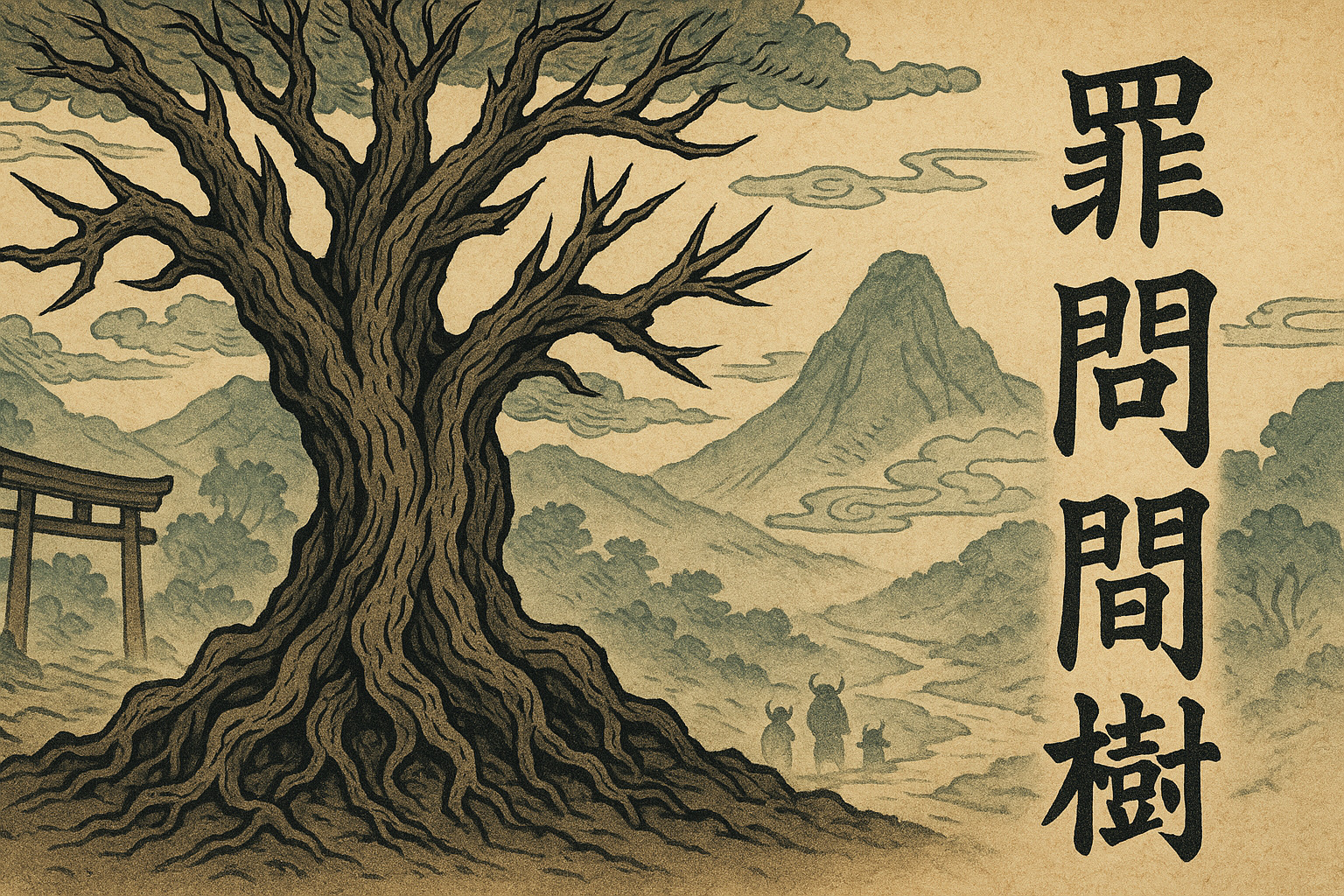

人が亡くなると、魂はあの世への旅に出発します。その旅の最初に待ち受けているのが、「罪問間樹(ざいもんけんじゅ)」という不思議な木なんです。

この木は、死者の善悪を見極める最初の関門。悪行を重ねた者には容赦なく牙をむき、体を突き刺すという恐ろしい存在として語り継がれてきました。

この記事では、死出の旅の入口に立つ「罪問間樹」について、その役割や特徴を分かりやすくご紹介します。

概要

罪問間樹(ざいもんけんじゅ)は、仏教において死出の山の入口にあるとされる木です。

人が亡くなると、魂は閻魔王の使いである三匹の鬼(奪精鬼・奪魂鬼・縛魄鬼)に連れられて、この木がある場所まで導かれます。

罪問間樹の基本情報:

- 場所:死出の山の入口、秦広王の庁よりも手前

- 役割:死者の善悪を最初に判定する関門

- 機能:悪行を重ねた者を自動的に見分けて罰する

- 位置づけ:死出の旅における最初の試練

「門関樹(もんかんじゅ)」とも呼ばれ、文字通り冥界への「門」となる木なんですね。

罪問間樹の場所

罪問間樹があるのは、死出の山という険しい山の入口です。

『十王経』という経典によると、人は死ぬとまず閻魔王が三人の獄卒(奪魂鬼・奪精鬼・縛魄鬼)を遣わします。

三匹の鬼の役割:

- 奪精鬼:死者から「精(元気の根源)」を奪う

- 奪魂鬼:死者から「魂(精神活動の根源)」を奪う

- 縛魄鬼:死者から「魄(肉体の根源)」を奪う

この三匹の鬼に連れられた死者は、まず罪問間樹がある死出の山の入口まで導かれます。そして、この木をくぐることで、正式に冥界への旅が始まるんです。

罪問間樹の恐ろしい機能

罪問間樹の最も恐ろしい特徴は、悪行を重ねた者を自動的に見分けて罰するという点です。

どのように機能するのか

死者がこの木をくぐろうとすると:

善人の場合

→ 何事もなく通過できる

悪人の場合

→ 枝が突然伸びて、身体を突き刺してくる

つまり、死者は最初の一歩目から、自分の生前の行いによって罰を受けることになるんですね。嘘をつくことも、隠すこともできません。

この木は、まるで生きているかのように死者の善悪を見抜き、悪行を重ねた者には容赦なく苦痛を与えます。

死出の旅の流れ

罪問間樹は、長い死出の旅の最初の関門に過ぎません。全体の流れを見てみましょう。

死出の旅の主な段階:

- 死の直後:三匹の鬼(奪精鬼・奪魂鬼・縛魄鬼)が迎えに来る

- 罪問間樹:死出の山の入口で最初の試練(←今ここ)

- 死出の山:険しい山を越える苦しみを味わう

- 三途の川:罪の重さによって渡る場所が決まる

- 冥界の裁判:初七日から三回忌まで十王の裁きを受ける

罪問間樹を通過できたとしても、その後には死出の山という険しい山が待っています。この山を越えるだけでも、皮膚が裂けたり骨が折れたりするほどの苦痛を味わうとされているんです。

昔は、この厳しい旅に備えて、亡くなった人の棺に杖や草鞋(わらじ)を入れる習慣がありました。

まとめ

罪問間樹は、死後の世界への入口に立つ、恐ろしくも公平な番人です。

重要なポイント:

- 死出の山の入口にある関門の木

- 閻魔王の使いである三匹の鬼が死者をここまで導く

- 悪行を重ねた者には枝が伸びて体を突き刺す

- 死者の善悪を見極める最初の試練

- 死出の旅の長い道のりの始まり

この木は、「死んでからも隠し通せるものはない」という仏教の教えを象徴しています。

生きている間の行いが、死後の世界でそのまま自分に返ってくる。罪問間樹は、そんな因果応報の理を体現した存在なのかもしれませんね。

参考文献

- 『十王経』(地蔵菩薩発心因縁十王経)

- 大角修『地獄の解剖図鑑』エクスナレッジ

- 『往生要集』源信僧都