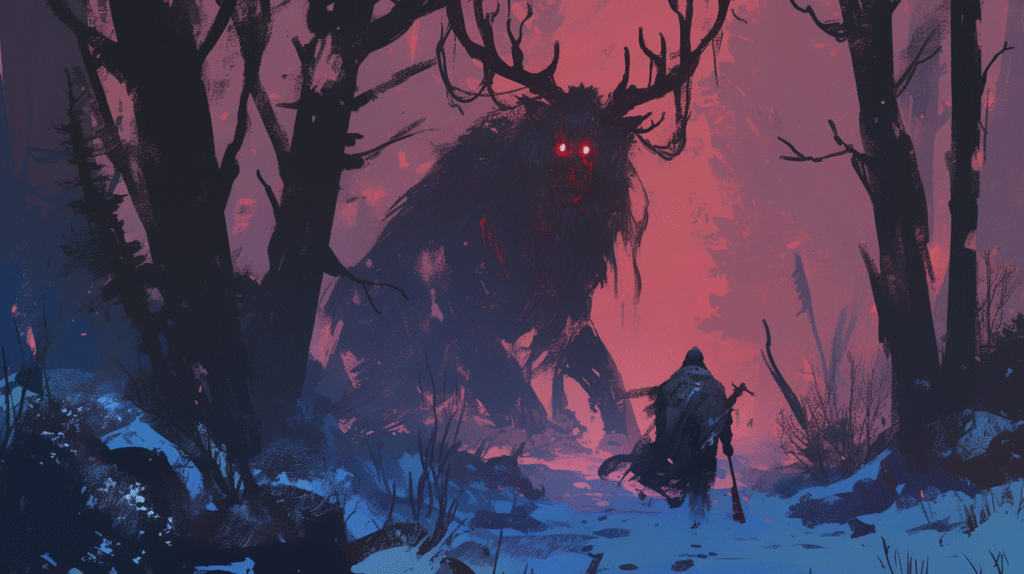

雪深い森の中で、誰かの気配を感じたことはありませんか?

振り返っても誰もいない。

でも、確かに何かが背後にいる——。

カナダや北アメリカの先住民たちは、そんな恐怖の正体を「ウェンディゴ」と呼んで恐れてきました。

この記事では、極寒の地に伝わる人食いの怪物「ウェンディゴ」について、その恐ろしい姿や特徴、興味深い伝承を分かりやすくご紹介します。

概要

ウェンディゴ(Wendigo)は、カナダ南部からアメリカ北部に住む先住民族の間で語り継がれてきた精霊、または怪物です。

「ウィンディゴ(Windigo)」や「ウィエンディゴ」とも呼ばれ、地域によって様々な呼び方があります。

名前の由来

ウェンディゴという名前は、クリー語やオジブワ語などのアルゴンキン諸語に由来しています。

英語に取り入れられたのは18世紀初頭で、1910年にイギリスの作家アルジャーノン・ブラックウッドが小説『ウェンディゴ』を発表してから、この名前が広く知られるようになりました。

ウェンディゴの本質

最大の特徴は、冬、寒さ、飢餓、人食いと強く結びついていることです。

ウェンディゴは単なる怪物ではありません。

貪欲さや際限のない欲望の象徴としても語られてきました。

興味深いことに、ウェンディゴは精霊や怪物としてだけでなく、「ウェンディゴ症候群」という精神疾患の名前としても知られています。

姿・見た目

ウェンディゴの外見は、地域や伝承によってかなり異なります。

巨大な骸骨のような姿

最も一般的な描写は、骸骨のように痩せこけた巨人というものです。

典型的な特徴

- 身長:5メートル以上(伝承によっては人間の何倍もの大きさ)

- 顔:骸骨のような顔つき

- 肌:死のような灰色、または真っ白

- 体:極端に痩せこけて、骨が皮膚を突き破りそうなほど

- 目:眼窩の奥深くに引っ込んでいる

- 唇:破れて血まみれ

オジブワ族の教師で学者のバジル・H・ジョンストンは、ウェンディゴを次のように描写しています。

「ウェンディゴは痩せ衰えの極限にあり、乾燥した皮膚が骨に張り付いている。骨が皮膚を押し出し、顔色は死の灰色で、目は眼窩の奥深くに沈んでいます。唇はボロボロで血だらけ…腐敗した肉から膿が出て、ウェンディゴは腐敗と分解、死と堕落の奇妙で不気味な臭いを放つ」

決して満たされない怪物

恐ろしいことに、ウェンディゴは人を食べるたびに、その分だけ体が大きくなるといわれています。

つまり、どれだけ食べても満腹になることはなく、常に飢餓状態のまま。

これが、ウェンディゴが「際限のない貪欲さ」の象徴とされる理由なんですね。

その他の描写

地域によっては、別の姿で語られることもあります。

- ワニのような体で、熊の足跡を残す水陸両生の怪物(オンタリオ地方)

- 氷の心臓を持つ巨大な人型

- 鳥のように飛ぶ姿(吹雪の中を移動する様子)

特徴

ウェンディゴには、恐ろしい能力と特徴があります。

超人的な能力

主な能力

- 驚異的な速さ:吹雪や嵐の中でも素早く動ける

- 怪力:信じられないほどの力を持つ

- 姿を隠す技術:人に姿を見られないようにする術を知っている

- 知能:非常に抜け目がなく、狡猾

恐ろしい習性

ウェンディゴの最も恐ろしい特徴は、人間の肉を食べることです。

一人で旅をする旅人や、孤立した人間を狙います。特に冬の厳しい時期、食料が乏しい時に現れるとされています。

気配だけを感じさせる恐怖

ウェンディゴは、独特の方法で獲物を恐怖に陥れます。

ウェンディゴの恐怖の手口

- 一人旅の人の背後に忍び寄る

- 気配だけを感じさせる

- 振り向いても姿は見えない

- これが何日も続く

- やがて微かな声で話しかけてくる

- 旅人が恐怖に耐えきれなくなるまで続く

興味深いことに、多くの伝承では、ウェンディゴは実際に危害を加えるというより、精神的な恐怖を与える存在として描かれているんです。

冬と飢餓の象徴

ウェンディゴは、冬、寒さ、飢餓、飢饉と強く結びついています。

アリゾナ州立大学のエミリー・ザーカ教授によれば、ウェンディゴは3つの主要な概念を象徴しているといいます。

ウェンディゴが象徴するもの

- 冬の化身

- 飢餓の具現化

- 利己主義の擬人化

貪欲さと過剰消費の象徴

現代では、ウェンディゴは際限のない貪欲さ、過剰な消費、自己拡大への腐敗した欲望の比喩として使われることもあります。

オジブワ族の学者ブレイディ・デサンティは、次のように述べています。

「ウェンディゴは、内面的にも、周囲の人間や精霊のコミュニティに対しても不均衡な人を示す指標として理解できる」

環境破壊や植民地主義を「ウェンディゴ的」と表現することもあるんですね。

伝承

ウェンディゴにまつわる伝承は、北米の先住民族の間で数多く語り継がれてきました。

ウェンディゴの誕生

アルゴンキン族の信仰では、ウェンディゴはもともと人間だったとされています。

ウェンディゴの誕生の経緯

- 猟師が道に迷って遭難する

- 食料が尽きる

- 生き延びるために人肉を食べてしまう

- 人食いの怪物(ウェンディゴ)に変身する

つまり、ウェンディゴは人間が極限状態で人肉を食べたことで生まれた存在なんです。

別の伝承では、人間が貪欲に圧倒されるとウェンディゴになるともいわれています。また、ウェンディゴと長時間接触することで、人間がウェンディゴに変化してしまうこともあるそうです。

民話に登場するウェンディゴ

先住民の民話には、ウェンディゴが登場する様々な物語があります。

イヌイットの民話

祈祷師(シャーマン)がウェンディゴを退治することで、村を襲った病気や飢饉を終わらせる物語。ウェンディゴを倒すと、念願の獲物が手に入るといいます。

クリー族の民話

飢えた猟師が獲物を探しに出かけ、死の病に侵されたウェンディゴと戦い、これを倒して念願の獲物を手に入れる物語。

巨大なウェンディゴの話

20世紀初頭に記録されたオジブワ族の民話では、興味深い展開が語られています。

巨大なウェンディゴが痩せた少年を盗んだものの、太るまで待とうと旅を続けました。少年は村人にウェンディゴの居場所を伝え、村人たちがウェンディゴの足を切り落としました。

しかしウェンディゴは死なず、自分の足の骨髄を食べていたといいます。

最終的に村人たちは、ウェンディゴを完全に切り刻んで退治しました。

ウェンディゴ・タブーと儀式

アシニボイン族、クリー族、オジブワ族の間では、飢饉の時期にウェンディゴ・タブー(禁忌)の重大さを強調するための儀式的な踊りが行われていました。

この儀式は「wiindigookaanzhimowin」と呼ばれ、仮面をつけて太鼓の周りを後ろ向きに踊るものでした。

アメリカで最後に記録されたウェンディゴの儀式は、ミネソタ州北部のリーチ湖インディアン保留地内で行われたといいます。

実際の事件

19世紀には、ウェンディゴに関連する実際の事件も記録されています。

スウィフト・ランナーの事件(1878年)

アルバータ州の平原クリー族の猟師スウィフト・ランナーは、1878年の冬に家族とともに飢えていました。

長男が死亡した後、彼は妻と残りの5人の子供を殺害して食べてしまったのです。

重要なのは、彼が緊急食料供給所からわずか40キロメートルほどの場所にいたこと。つまり、純粋な飢餓による最後の手段ではなく、「ウェンディゴ症候群」による精神疾患だったと考えられています。

スウィフト・ランナーは最終的に自白し、フォート・サスカチュワンで処刑されました。

ジャック・フィドラーの事件(1907年)

オジ・クリー族の族長で呪医だったジャック・フィドラーは、ウェンディゴを倒す力で知られていました。場合によっては、ウェンディゴ症候群にかかった人々を殺すこともありました。

1907年、フィドラーと弟のジョセフは殺人罪でカナダ当局に逮捕されました。

ジャックは自殺し、ジョセフは終身刑を宣告されましたが、恩赦が認められた3日後に獄中で亡くなりました。

起源

ウェンディゴ伝承は、北米先住民の厳しい生活環境と深く結びついています。

極寒の地の恐怖

ウェンディゴ伝承を持つ先住民族は、いずれも厳しい冬が頻繁に訪れる寒冷地帯に住んでいました。

冬になると食料が乏しくなり、飢餓の危険に常にさらされていたんです。

こうした環境が、ウェンディゴという概念を生み出した背景にあります。

協力と節度を促す教訓

ウェンディゴの神話は、部族社会において重要な役割を果たしていました。

一部の伝承では、貪欲に圧倒された人間がウェンディゴになるとされています。つまり、ウェンディゴの神話は協力と節度を奨励する手段として機能していたんですね。

独り占めや過度な欲望を戒め、コミュニティで助け合うことの大切さを教える物語だったのです。

ウェンディゴ症候群とは

「ウェンディゴ症候群(Wendigo psychosis)」は、文化依存症候群の一つとして知られています。

主な症状

- 最初は気分の落ち込みと食欲の低下

- ウェンディゴに取り憑かれたという思い込み

- 「このままではウェンディゴになってしまう」という強い恐怖

- 周りの人が食べ物に見えるようになる

- 猛烈に人肉が食べたくなる

- 通常の食物を拒絶する

- 会話や身だしなみなど、生活能力の喪失

体の感覚としては、体が内側から凍えるような感覚と、めまぐるしい気分の変化があったといいます。

栄養不足との関連

現代の研究では、ウェンディゴ症候群の主な原因として栄養面での影響が考えられています。

食料の乏しい冬期などはビタミンが不足しがちで、その結果として精神状態に変調が生じやすくなるんです。

特定の金属やビタミン、微量元素の欠乏は、精神病のような状態と関連があることが知られています。

伝統的な治療法として、熊などの脂肪を飲むことが挙げられています。コップ一杯の脂肪で治るといわれ、これは動物脂肪に多く含まれるビタミンが不足を補うためと考えられています。

患者が回復する過程で氷を吐き出すこともあったそうです。

現代の議論

ただし、ウェンディゴ症候群の実在性については、1980年代以降、学術的な論争が続いています。

一部の研究者は、ウェンディゴ症候群は学者たちが作り上げた概念であり、実際には観察されたことがないと主張しています。人類学者が先住民から聞いた話を、そのまま事実として受け取ってしまった結果だというんですね。

一方で、アルゴンキン族の人々や他の証人による信頼できる目撃証言が多数あることを指摘する研究者もいます。

20世紀に入り、北方のアルゴンキン族の人々がヨーロッパの思想や、より定住的で都市的なライフスタイルと接触するようになると、ウェンディゴ症候群の報告は急激に減少しました。

WHO(世界保健機関)の国際疾病分類第10版では、ウェンディゴを「文化特有の障害」として分類していますが、「その正当性を疑問視する議論の余地のある新しい研究もある」と注記されています。

まとめ

ウェンディゴは、北米先住民の厳しい生活環境から生まれた、深い意味を持つ存在です。

重要なポイント

- カナダ南部からアメリカ北部の先住民に伝わる精霊・怪物

- 骸骨のように痩せこけた巨人として描かれることが多い

- 冬、寒さ、飢餓、人食いと強く結びついている

- 人間が極限状態で人肉を食べることで生まれるとされる

- 際限のない貪欲さや過剰消費の象徴

- ウェンディゴ症候群という精神疾患の名前にもなった

- 栄養不足(特にビタミン不足)が原因と考えられている

- 協力と節度を教える教訓的な意味を持つ

ウェンディゴの伝承は、単なる怖い話ではありません。

厳しい自然環境の中で生き抜くために、助け合いと節度の大切さを教える知恵として、先住民族の間で語り継がれてきたのです。

また、極限状態における人間の心理や、栄養不足が精神に与える影響についても、現代的な視点から考えさせられる興味深い伝承といえるでしょう。