スーパーで買い物をしている女性が、突然「ひゃっ、いやっ、いやっ」と笑い始めたら、あなたはどう思いますか?

もしその女性の歯が一本もなく、首を右に傾けたまま笑い続けていたら、それは普通の人間ではないかもしれません。

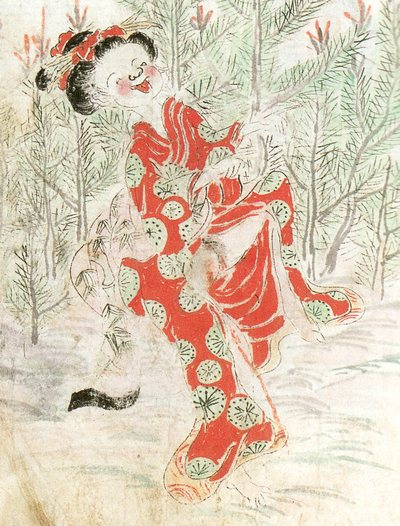

日本の都市伝説と古典妖怪が混ざり合った、恐ろしくも哀しい存在「笑い女」。

この記事では、永遠に笑い続ける不気味な妖怪「笑い女」について、その姿や特徴、土佐地方に伝わる古い伝承まで詳しくご紹介します。

概要

笑い女(わらいおんな)は、不気味な笑い声で人を恐怖に陥れる日本の妖怪です。

現代の都市伝説として語られる一方で、江戸時代末期から明治初期の妖怪絵巻『土佐化物絵本』にも記録が残る、歴史ある妖怪なんです。高知県(旧土佐国)では「勝賀瀬の赤頭」「本山の白姥」と並んで、土佐の三大妖魔の一つとして恐れられてきました。

この妖怪の最大の特徴は、とにかく笑い続けること。でもその笑い声には恐ろしい呪いが込められているとされ、関わった人間を死に追いやることもあるという、まさに恐怖の存在として語り継がれています。

姿・見た目

笑い女の見た目は、一見すると普通の女性なんですが、よく見るととても異様な特徴があります。

笑い女の外見的特徴

- 歯が一本もない:口の中に歯が全くない状態

- 首を右に傾けている:常に右側に首を傾けた不自然な姿勢

- 若い女性の姿:17~18歳くらいの若い女性として現れることが多い

- 腰まで伸びた長い髪:傷んだ髪を手入れせずに伸ばしている

- 笑っているが目は笑わない:口元は笑顔でも、目だけは冷たく光っている

都市伝説では現代的な服装で現れ、スーパーなどで普通に買い物をしている姿も目撃されているそうです。

一方、古い伝承では山中で突然現れる妖怪として描かれています。

特徴

笑い女には、普通の妖怪とは違う恐ろしい特徴があります。

笑い女の恐怖の能力

まず何より恐ろしいのが、呪いの笑い声です。

「ひゃっ、いやっ、いやっ」という不気味な笑い声を永遠に発し続けます。この声は実は「いたっ、いたっ」と痛みを訴えているのですが、歯がないために奇妙な音に聞こえるんですね。舌が口の中に収まらずあふれ出ることで、さらに異様な声になるとも言われています。

呪いの発動条件と結果

笑い女の呪いが発動する条件は主に2つあります。

- 笑い女に危害を加えた場合

- 笑い声が耳から離れなくなる

- 日を追うごとに声が大きくなっていく

- 最終的には耐えきれずに自ら命を絶つことも

- 特定の日に山に入った場合(古い伝承)

- 毎月1日、9日、17日が危険日

- 遭遇すると半死半生の状態になる

- 周囲の自然までもが笑い出す異常現象が起きる

音楽や話し声が聞こえている時は紛れますが、静かになると背後から笑い声が近づいてくるように聞こえるという、まさに精神を蝕む恐ろしい呪いなんです。

伝承

笑い女にまつわる伝承は、土佐地方を中心に数多く残されています。

樋口関太夫の恐怖体験

最も有名な伝承が、樋口関太夫という武士の体験談です。

ある日、関太夫は「毎月の1日、9日、17日は山に入るな」という言い伝えを無視して、家来たちと山に入りました。すると若い女性が現れ、関太夫を指差して笑い始めたんです。

笑い声はどんどん大きくなり、やがて石も植物も水も風も、すべてが大笑いしているような轟音に変わりました。恐怖に駆られた一行は必死に逃げ帰りましたが、家来たちは麓で気絶。関太夫だけがかろうじて生還したものの、死ぬまでその笑い声が耳に残っていたそうです。

各地の笑い女伝説

高知県内の各地にも、それぞれ違った笑い女の話が伝わっています。

- 芸西村白髪の伝承:老婆たちが山菜採りで遭遇し、つられて笑い続けて熱病に

- 香我美町(現・香南市):笑い女を退治した剣が土居城跡のツルギ様に祀られている

- 土佐山村(現・高知市):麦が熟す時期に現れるという季節限定の出現

- 西土佐山村:山女郎として現れ、一緒に笑うと食べられてしまう

興味深いことに、タヌキが化けているという説もあり、妖怪の正体については諸説あるんですね。

起源

笑い女という妖怪の起源には、複数の流れがあります。

古典文献での記録

最も古い記録は、江戸時代末期から明治初期に作られた『土佐化物絵本』です。ここで笑い女は土佐の三大妖魔の一つとして記録されています。

面白いことに、文化年間(1804-1818年)の地誌『南路志』には、まったく同じ話が「笑い男」として記載されているんです。妖怪が女性から少年に変わっているだけで、物語の内容は同じ。これは笑い女伝説がかなり古くから存在し、時代とともに変化していったことを示しています。

都市伝説としての発展

現代の都市伝説では、笑い女はより身近な存在として描かれます。

古い伝承が山の妖怪だったのに対し、現代版はスーパーなどの日常空間に現れる点が特徴的です。これは妖怪伝承が時代に合わせて変化し、現代人の恐怖心に訴えかける形に進化した例と言えるでしょう。

類似の妖怪との関連

江戸時代の妖怪画家・鳥山石燕が描いた「倩兮女(けらけらおんな)」という妖怪も、笑い声で恐怖を与える存在として知られています。

また、古くは稲の妖怪「オレー」の伝説など、声や笑いに呪いを込める妖怪の系譜は日本各地に存在します。笑い女もこうした「音の妖怪」の伝統を受け継いでいるんですね。

まとめ

笑い女は、古典的な妖怪伝承と現代都市伝説が融合した、日本の恐怖文化を象徴する存在です。

重要なポイント

- 歯がなく、首を右に傾けて永遠に笑い続ける不気味な女性の姿

- 「ひゃっ、いやっ」という笑い声は、実は「いたっ、いたっ」という痛みの声

- 危害を加えると笑い声の呪いにかかり、最悪の場合死に至る

- 土佐地方では江戸時代から三大妖魔の一つとして恐れられてきた

- 現代では日常空間に現れる都市伝説として語り継がれている

笑い声という、本来なら幸せの象徴であるものを恐怖に変えてしまう笑い女。その不気味さの裏には、永遠の痛みを訴え続ける哀しい存在なのかもしれません。

もし街中で不自然に笑い続ける女性を見かけても、決して関わらないようにしましょう。それがあなたの身を守る唯一の方法なのですから。