もし夜道で突然、轟音と共に燃え盛る車輪が転がってきたら…

そして、その車輪の中央に恐ろしい顔が貼り付いていたとしたら、あなたはどうしますか?

想像しただけでも身の毛がよだちますが、江戸時代の人々にとって、これは決して想像上の話ではありませんでした。

「輪入道(わにゅうどう)」は、燃え盛る車輪に坊主の顔が貼り付いた、日本でも屈指の恐ろしい妖怪として語り継がれています。

見た者の魂を奪い、轢き殺すこともあるという、まさに「恐怖の暴走列車」のような存在です。

この記事では、江戸時代から人々を震え上がらせてきた恐怖の車輪妖怪「輪入道」について、その恐ろしい姿から特徴、そして関連する伝承まで、詳しくご紹介します。

輪入道はどんな妖怪なの?

輪入道(わにゅうどう)は漢字で「輪=車輪」「入道=坊主頭の化け物」を表していて、燃え盛る車輪に坊主の顔が貼り付いた妖怪なんです。

江戸時代の石燕という絵師の絵巻などで知られる代表的な妖怪で、昔から多くの人に恐れられてきました。

名前の響きには独特の印象深さがあり、一度聞いたら忘れられない存在として語り継がれています。

特徴

輪入道の恐ろしさは見た目だけではありません。

- 見た者は魂を抜かれるとされる

- 夜道で轟音を立てて通り過ぎるだけでも危険で、轢き殺される人間もいる

とにかく恐ろしい存在で、見ることすら恐ろしいとされています。

しかし、「此処勝母の里」と書かれた札が玄関に貼られた家には近づかないそうです。

かたわ車との関係

輪入道のルーツは、京都・東洞院通りに現れた「かたわ車」という妖怪と同じだとされます。

この輪入道とかたわ車は現代では別の妖怪だとされています。

かたわ車の恐ろしい伝説

昔々、京都の東洞院通りという道で、不気味な化け物が現れるようになりました。

毎晩のように「かたわ車」という妖怪が姿を現すため、人々は皆、日が暮れると家に閉じこもって外出を控えるようになっていました。

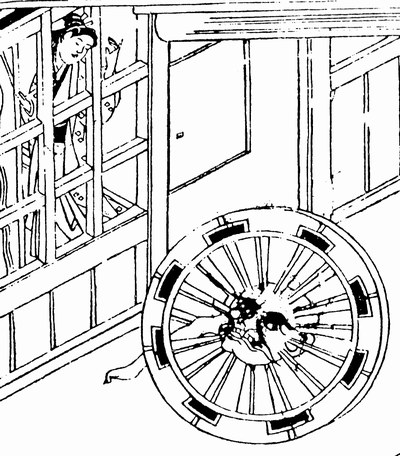

ある夜のこと、一人の女性が好奇心に駆られて、家の扉の隙間からそっと外の様子を覗いてみました。すると、牛車の車輪だけがゴロゴロと音を立てて転がってくるではありませんか。

よく見ると、その車輪の真ん中には恐ろしい顔をした男の生首があり、小さな人間の足を口にくわえていました。そして「我を見るより我が子を見ろ!」と大声で叫んだのです。

女性は驚いて急いで子どもの元へ駆けつけました。すると、愛する我が子は足を裂かれて血まみれになって苦しんでいました。

かたわ車がくわえていたのは、まさにその子どもの足だったのです。

まとめ

輪入道は、日本の妖怪の中でも特に強烈な恐怖を与える存在として、長い間人々の記憶に刻まれてきました。

重要なポイント

- 燃え盛る車輪に坊主の顔が貼り付いた姿

- 見た者の魂を奪う恐ろしい力

- 夜道を轟音と共に暴走する

- 京都の「かたわ車」と同じルーツ

- 「此処勝母の里」の札で退けることができる