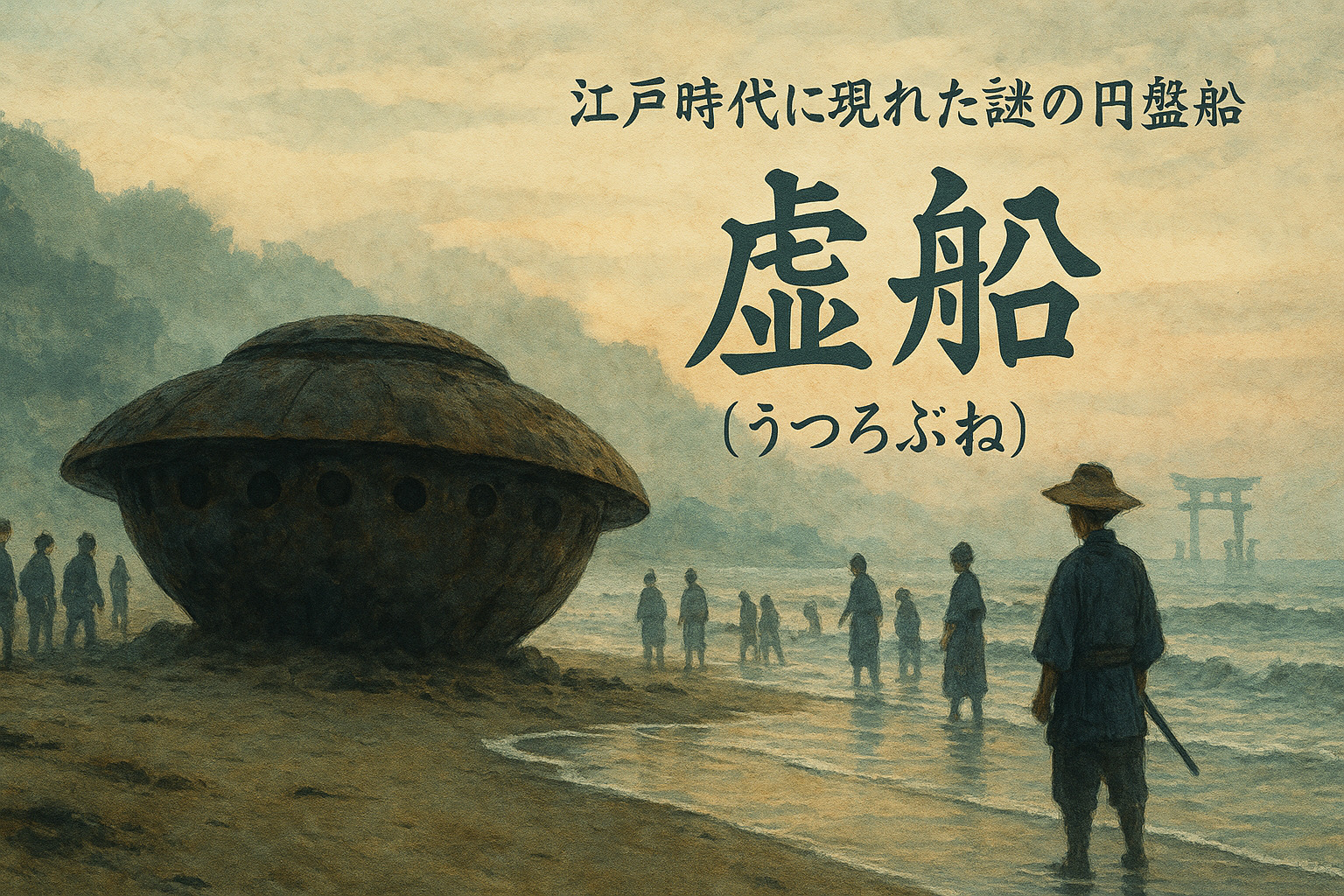

もし江戸時代の海岸に、UFOのような不思議な船が流れ着いたとしたら、どう思いますか?

実は1803年、今の茨城県の海岸に、まるで円盤のような奇妙な船が漂着したという記録が残っているんです。

この謎の船は「虚舟(うつろぶね)」と呼ばれ、江戸時代の人々を驚かせ、今でも多くの謎に包まれています。

この記事では、日本版UFO事件とも呼ばれる「虚舟」について詳しくご紹介します。

概要

虚舟(うつろぶね)は、1803年(享和3年)2月22日に、常陸国(現在の茨城県神栖市)の海岸に漂着したとされる謎の船のことです。

この出来事は江戸時代の文人たちの間で大きな話題となり、『兎園小説(とえんしょうせつ)』という本に図版付きで記録されました。

作者は有名な作家・曲亭馬琴(きょくていばきん)です。

実は虚舟の記録は茨城県だけじゃないんです。

加賀国(石川県)や尾張国(愛知県)など、日本各地に似たような伝承が残っています。

でも、最も詳しく記録されているのが、この茨城県の事例なんですね。

姿・見た目

まるでUFOみたいな形だった!

虚舟の形は、現代人が想像するUFOにそっくりなんです。

虚舟の外観

- 形状:お香を入れる容器(香盒)のような丸い形

- 大きさ:長さ約5.5メートル(二間)

- 上半分:ガラス窓があり、松ヤニで防水加工

- 下半分:鉄板で段々に補強されている

つまり、上が透明で中が見える構造、下は金属で守られているという、まさに現代のSF映画に出てきそうな船だったんです。

さらに驚くのは、船内のあちこちに見たことのない謎の文字が書かれていたこと。

この文字は今でも解読されていません。

特徴

謎だらけの船と乗客

虚舟には、さらに不思議な特徴がありました。

乗っていた女性の特徴

- 外見:外国人のような容姿

- 髪の色:赤い眉毛と赤い髪

- 服装:見慣れない衣服

- 言葉:まったく通じない

- 持ち物:60センチ四方の謎の箱を大切に抱えて離さない

船内には水が入った瓶や、お菓子のような食べ物、肉を練ったような食料も発見されました。

長い航海に備えた準備がされていたようですね。

漁師たちが最も不思議に思ったのは、女性が持っていた箱の中身。

一体何が入っていたのでしょうか?当時の人々は「処刑された恋人の首では?」なんて噂もしていたそうです。

伝承

漁師たちはどうしたの?

虚舟を発見した漁師たちは、大変な議論になりました。

事件の経過

- 沖に浮かぶ奇妙な船を発見

- 小舟で浜辺まで引き寄せる

- 中から外国人女性が出てくる

- 言葉が通じず、困惑する漁師たち

- 役所に報告すると面倒になると判断

- 女性を船に戻して、再び海に流してしまう

なんと、せっかくの謎を解明するチャンスだったのに、漁師たちは女性を海に返してしまったんです。

そのため、真相は永遠の謎となってしまいました。

現代の研究で分かったこと

2014年、重要な発見がありました。古文書の研究により、虚舟の漂着地が「常陸原舎り濱(舎利浜)」、現在の茨城県神栖市波崎にある海岸だと特定されたんです。

実在の場所だったことで、この話の信憑性が高まりました。

また、船に書かれていた謎の文字は、西洋の錬金術記号に似ているという説も出ています。

まとめ

虚舟は、江戸時代の日本に現れた最大級のミステリーです。

重要なポイント

- 1803年に茨城県の海岸に漂着した円盤型の謎の船

- ガラス窓と鉄板で作られた未来的な構造

- 外国人女性と謎の文字が残す多くの謎

- 漁師たちが海に返したため、真相は永遠の謎

虚舟は宇宙船だったのか?タイムマシンだったのか?それとも外国の新型船だったのか?

220年以上たった今でも、その答えは誰にも分かりません。

でも、だからこそ虚舟の話は、私たちの想像力をかき立て続けているのかもしれませんね。