もしあなたが海辺を歩いていて、突然巨大な牛の頭をした化け物が毒を吐きながら襲いかかってきたら、どう思うでしょうか?

西日本の人々にとって、それは現実の恐怖でした。

それは人を食い殺すことを好む「牛鬼(うしおに・ぎゅうき)」という最も恐ろしい妖怪の襲撃だったのです。

この記事では、平安時代から語り継がれる凶暴な水辺の妖怪「牛鬼」について詳しくご紹介します。

概要

牛鬼(うしおに・ぎゅうき) は、西日本に古くから伝わる最も恐ろしい妖怪の一つです。

主に四国、九州、近畿地方の海岸や川辺に現れ、浜辺を歩く人間を襲うとされています。

牛鬼の基本情報

- 分類:水辺の凶暴な妖怪

- 主な出現地域:西日本(四国・九州・近畿)

- 出現場所:海岸、川辺、淵、湖

- 古典での記録:『枕草子』『太平記』『吾妻鏡』など

- 性格:非常に残忍で獰猛

牛鬼は、平安時代の『枕草子』で「おそろしきもの」の一つとして挙げられており、かなり古い時代から恐れられていた妖怪です。

日本の妖怪の中でも特に凶暴で、毒を吐き、人を食い殺すことを好むという恐ろしい特徴を持っています。

この危険な妖怪がどのような姿をしているのか、詳しく見ていきましょう。

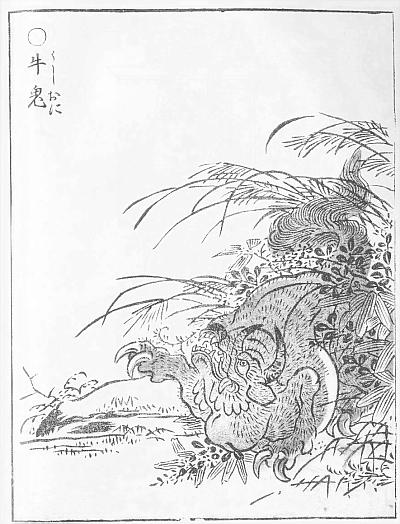

姿・見た目

牛鬼の姿は、地域によって大きく異なる特徴があります。

基本的な体の構成

最も一般的な牛鬼の姿は、複数の動物を組み合わせた異形な姿です。

代表的な姿のパターン

パターン1:牛頭鬼身型

- 頭:牛の頭

- 体:鬼の胴体

- 特徴:最も一般的な姿

パターン2:鬼頭牛身型

- 頭:鬼の頭

- 体:牛の胴体

- 特徴:パターン1の逆バージョン

パターン3:牛頭蜘蛛身型

- 頭:牛の頭

- 体:クモの胴体

- 特徴:江戸時代の絵巻でよく描かれる

地域による姿の違い

興味深いことに、同じ「牛鬼」という名前でも、地域によって全く違う姿で伝承されています。

愛媛県の場合

- 顔:龍のような顔

- 体:クジラのような巨大な体

- 首:長い首を持つ

- 特徴:海の巨大怪獣のような姿

山間部の場合

- 頭:牛の首

- 服装:人の着物を着た姿

- 出現場所:寺院の門前

- 特徴:人間に近い姿

空飛ぶタイプ

- 頭:牛の首

- 体:鬼の体

- 翼:昆虫のような羽

- 特徴:空から飛来する

大きさと迫力

牛鬼の大きさも、伝承によって様々です。

サイズの記録

- 身の丈7尺(約2.1メートル):高知県の記録

- 体長約30メートル:『丑御前の御本地』での記録

- 全長4尺(約1.2メートル):比較的小さなタイプ

研究者の山口敏太郎は「水から上がってくる大型怪獣はすべて『牛鬼』の名で呼ばれていたのでは」と述べており、これが姿の多様性を説明しているかもしれません。

このような様々な姿を持つ牛鬼には、どのような恐ろしい特徴があるのでしょうか。

特徴

牛鬼には、他の妖怪とは一線を画す恐ろしい特徴があります。

極めて残忍な性格

牛鬼の最も恐ろしい特徴は、その残忍で獰猛な性格です。

性格の特徴

- 残忍性:人を食い殺すことを好む

- 獰猛性:積極的に人間を襲う

- 執念深さ:一度狙った相手は絶対に逃がさない

- 復讐心:退治しようとした者を必ず復讐する

恐ろしい攻撃能力

牛鬼は様々な方法で人間を攻撃します。

主な攻撃方法

- 毒を吐く:口から毒性のガスや液体を出す

- 怪力:人間をはるかに超える力で攻撃

- 病気を引き起こす:出会っただけで人を病気にする

- 悪気を放つ:周囲の人を体調不良にする

濡れ女とのコンビ攻撃

牛鬼の最も巧妙な攻撃パターンが、「濡れ女」とのコンビ作戦です。

コンビ攻撃の流れ

- 濡れ女が赤ちゃんを抱いて現れる

- 「この子を少しの間、抱いていてください」と頼む

- 赤ちゃんがだんだん重くなる(石のように重い)

- 人が動けなくなったところで 牛鬼が海から現れる

- 逃げられない人間を 食い殺す

化身能力

牛鬼は人間の姿に化ける能力も持っています。

化ける姿

- 美しい女性:人を油断させるため

- 普通の人間:近づきやすくするため

- 見分け方:水辺に映った姿は牛鬼のまま

出現場所と時間

牛鬼には明確な出現パターンがあります。

好む出現場所

- 海岸・浜辺:最も一般的な出現場所

- 川辺・淵:「牛鬼淵」「牛鬼滝」という地名が各地に残る

- 山間部の湖沼:人里離れた水辺

- 寺院の門前:山間部の場合

活動時間

- 主に 夜間 に活動

- 人通りの少ない時間帯を狙う

- 一人でいる人間を特に標的にする

これらの恐ろしい特徴を持つ牛鬼には、どのような伝承が残されているのでしょうか。

伝承

牛鬼については、古代から現代まで数多くの興味深い伝承が残されています。

古典文学での記録

牛鬼は、日本の古典文学に数多く登場しています。

『枕草子』での記録

- 平安時代(1000年頃)の作品

- 清少納言が「おそろしきもの」の一つとして牛鬼を挙げる

- 当時から恐ろしい存在として認識されていた

『太平記』での記録

- 源頼光と牛鬼の対決が描かれる

- 武士による妖怪退治の物語

- 牛鬼の強大な力が表現されている

浅草の牛鬼事件

鎌倉時代の『吾妻鏡』には、衝撃的な牛鬼事件が記録されています。

建長3年(1251年)の事件

- 場所:江戸の浅草寺

- 事件内容:牛のような妖怪が食堂に現れ、毒を吐く

- 被害:僧侶24人が病に侵され、7人が死亡

- その後:妖怪は浅草対岸の牛島神社に「牛玉」を残して消失

現在の牛島神社

- 牛鬼は神として祀られている

- 狛犬ならぬ 狛牛一対 が飾られている

- 「撫で牛」の像 があり、悪い部位を撫でると病気が治るとされる

各地の退治伝説

牛鬼退治の伝説は、西日本各地に残されています。

高知県の退治伝説

- 武士・近森左近が弓矢一撃で退治

- 村人たちが弓を引く真似をして喜ぶ

- これが同県の 百手祭の由来 とされる

愛媛県宇和島の伝説

- 山伏がホラガイを吹いて真言を唱える

- 牛鬼がひるんだ隙に眉間を剣で貫く

- 牛鬼の血が 7日7晩流れ続ける

- 血で淵ができ、「牛鬼淵」と名づけられる

岡山県牛窓の塵輪鬼伝説

岡山県には、神功皇后と牛鬼の壮大な物語があります。

神功皇后の三韓征伐での戦い

- 塵輪鬼という頭が八つの大牛が現れる

- 皇后が弓で射殺すると、頭・胴・尾に分かれる

- それぞれが 黄島・前島・青島 になる

- 帰途で成仏できない塵輪鬼が牛鬼に化けて再襲撃

- 住吉明神が角をつかんで投げ飛ばし退治

「牛窓」地名の由来

- この戦いの地を「牛転(うしまろび)」と呼んだ

- それが訛って「牛窓」になったとされる

心温まる牛鬼の話

和歌山県には、珍しい善良な牛鬼の話があります。

三尾川の淵の物語

- 青年が空腹の女性に弁当を分ける

- 女性は実は淵の主・牛鬼の化身

- 2ヶ月後、青年が大水で流される

- 牛鬼が青年を救うが、人を助けると身代わりに死ぬ という掟

- 牛鬼は青年を救った途端、血を流して消滅

まとめ

牛鬼は、日本の妖怪文化において最も恐ろしくも興味深い存在の一つです。

牛鬼の重要ポイント

基本的な特徴

- 西日本に伝わる最も凶暴な水辺の妖怪

- 平安時代から語り継がれる古い妖怪

- 頭が牛で体が鬼(またはその逆)の異形な姿

- 地域によって姿が大きく異なる

恐ろしい能力

- 毒を吐いて人を病気にする

- 執念深く、狙った獲物は絶対に逃がさない

- 濡れ女とコンビを組んで人を襲う

- 人間の姿に化ける変身能力

文化的意義

- 『枕草子』『吾妻鏡』など古典文学に多数記録

- 各地に「牛鬼淵」「牛鬼滝」などの地名が残る

- 退治伝説が各地の祭りや文化行事の起源となる