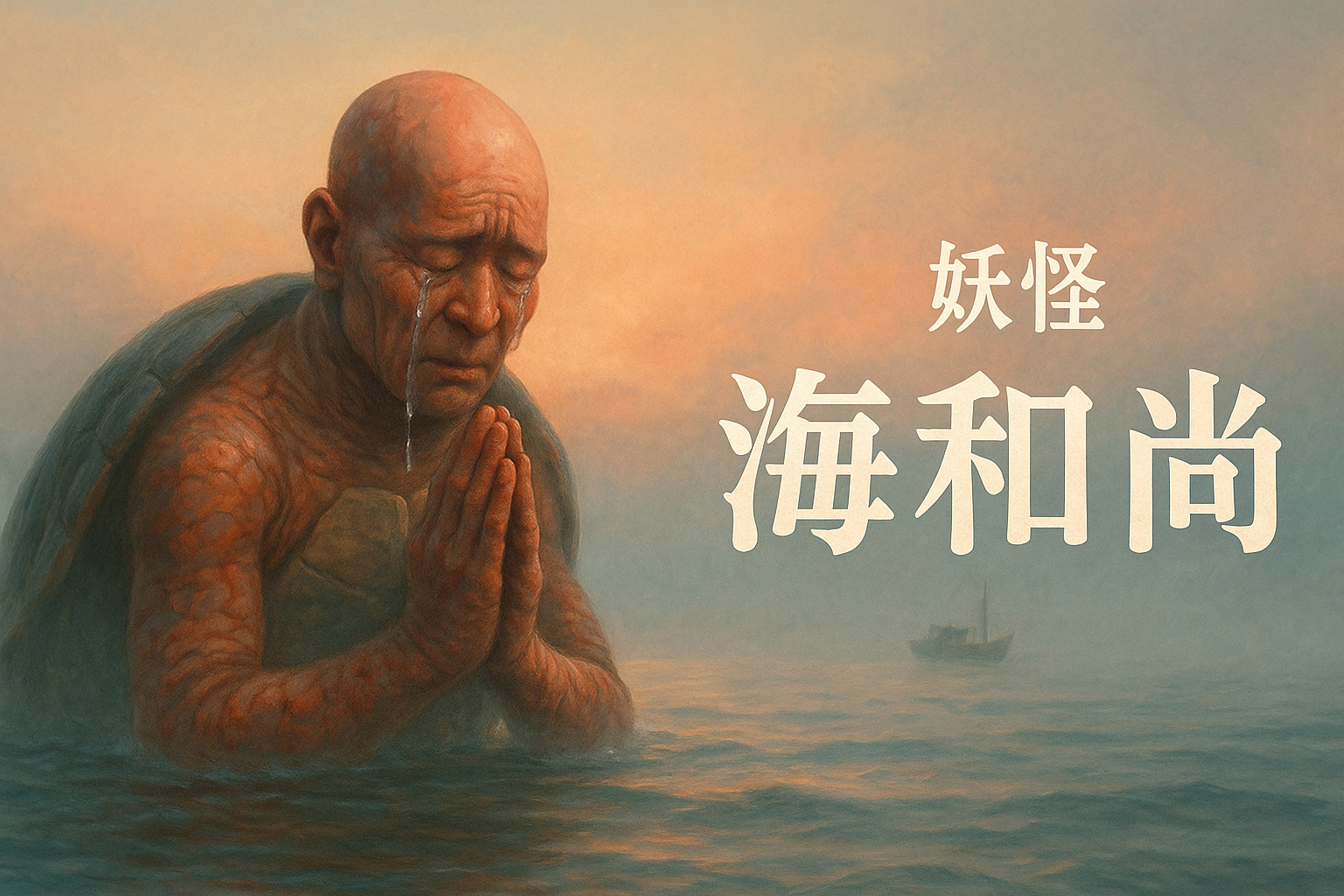

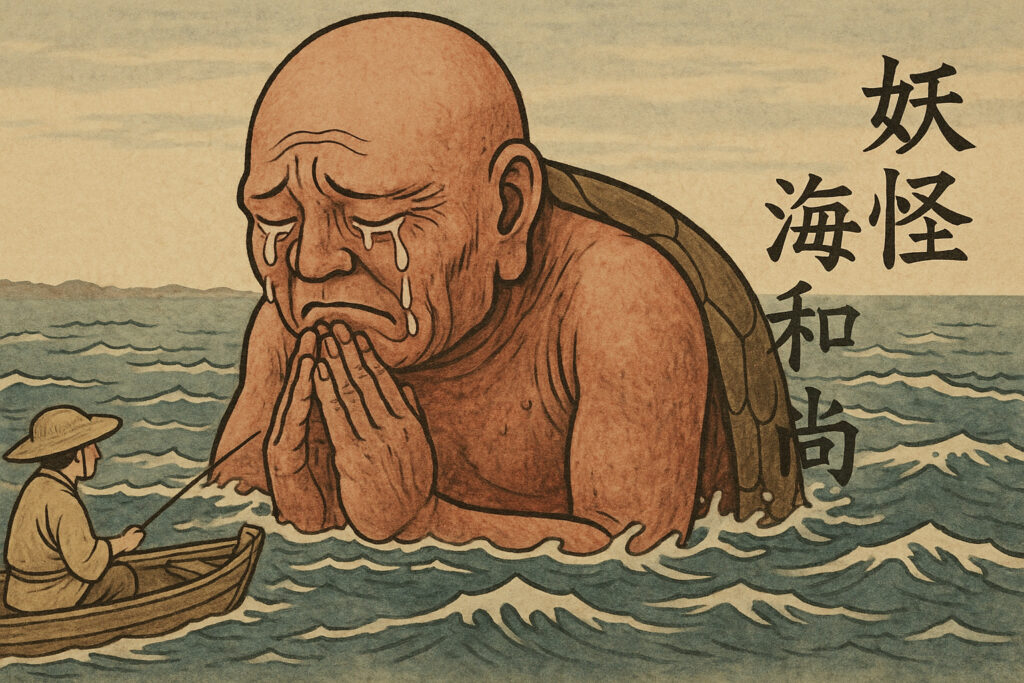

静かな海で漁をしていると、突然大きな生き物が現れて、両手を合わせて涙を流しながら命乞いをしてくる…。

そんな不思議な体験を、昔の漁師たちはしていたそうです。

その正体こそが、海に棲む妖怪「海和尚(うみおしょう)」なんです。

この記事では、海坊主の仲間とされる謎多き妖怪「海和尚」について、その不思議な姿や特徴、興味深い伝承を分かりやすくご紹介します。

概要

海和尚は、日本の海に現れる妖怪で、海坊主の一種とされています。

「和尚魚(わじょううお)」という別名でも呼ばれ、江戸時代の百科事典『和漢三才図会』にも記録が残っているんです。

名前に「和尚」とつくのは、お坊さんのように髪の毛がない頭をしているからなんですね。

実は、この妖怪の正体はウミガメだったのではないかと考えられています。

昔の日本では、ウミガメは神秘的な生き物として扱われ、「亀坊主」と呼ばれたり、龍宮の使いとして崇められたりしていました。

千葉県のある地域では、捕まえたウミガメを輿(こし)に乗せて家まで運び、お酒やご馳走を与えてから海に帰すという風習もあったそうです。

姿・見た目

海和尚の姿には、実は二つの異なる伝承があるんです。

亀のような姿(日本の伝承)

『和漢三才図会』に記された日本の海和尚は、こんな特徴を持っています。

海和尚の外見的特徴

- 身体:スッポンや亀のような形

- 頭:髪の毛がまったくない

- 大きさ:5~6尺(約150cm~180cm)

- 色:紅赤色

つまり、和尚のように剃髪した頭を持つ、大きな亀というわけなんですね。

人間のような姿(中国の伝承)

一方、中国の文献『海島逸志』に記された海和尚は、もう少し人間に近い姿をしています。

中国版・海和尚の特徴

- 姿形:人間に似ている

- 口:耳元まで大きく裂けている

- 表情:人を見ると呵々(かか)と大笑いする

こちらのタイプは、見た目がより恐ろしい印象ですね。

特徴

海和尚には、不思議な行動パターンがあります。

命乞いをする妖怪

日本の伝承では、海和尚は非常に人間的な行動をとるんです。

漁師に捕まって殺されそうになると:

- 両手を組み合わせる

- 涙を流す

- 必死に助けを乞う

この姿を見た漁師が「命は助けてやるが、漁の邪魔はするな」と言い聞かせると、海和尚は西に向かって天を仰ぐそうです。

これは「承知しました」という意味のしるしなんですね。

暴風雨を呼ぶ存在

中国の伝承では、海和尚はもっと恐ろしい存在として描かれています。

海和尚が現れると起こること

- 穏やかだった海が急に荒れる

- 強風が吹き始める

- 波が高くなり、船が転覆する危険がある

人を見つけると大笑いするという特徴も、どこか不気味ですよね。

伝承

ウミガメへの信仰

海和尚の正体がウミガメだとすると、この妖怪は海の神秘性を象徴する存在だったのかもしれません。

昔の人々は、ウミガメを見ると良くないことが起こると信じていました。

でも同時に、ウミガメは神聖な生き物として大切にもされていたんです。

この矛盾した扱いが、海和尚という妖怪を生み出したのかもしれませんね。

日本と中国の違い

興味深いのは、日本と中国では海和尚のイメージが大きく異なることです。

日本版の海和尚

- 比較的おとなしい性格

- 命乞いをする人間的な面がある

- ウミガメの神秘性を重視

中国版の海和尚

- より攻撃的で恐ろしい存在

- 暴風雨を呼び、船を襲う

- 海の脅威を象徴

同じ「海和尚」という名前でも、国によってこんなに違うんですね。

水木しげる作品での描写

現代では、妖怪漫画家・水木しげる先生の作品にも海和尚が登場しています。

『ゲゲゲの鬼太郎』では、人間の姿を取り戻すために若い娘を狙ったり、海を敬わない人間を懲らしめたりする存在として描かれました。

アニメ版では、そのインパクトのある見た目から人気があり、何度も登場しているんです。

まとめ

海和尚は、海に棲む不思議な妖怪で、その正体はウミガメだったと考えられています。

重要なポイント

- 海坊主の一種で、「和尚魚」とも呼ばれる

- 髪のない頭を持つ大きな亀のような姿

- 捕まると涙を流して命乞いをする人間的な面がある

- 中国の伝承では暴風雨を呼ぶ恐ろしい存在

- 正体はウミガメで、海の神秘性を象徴する

- 日本では神聖な生き物として扱われた

- 水木しげる作品にも登場する人気妖怪

もし海で大きなウミガメに出会ったら、それは海和尚かもしれません。

昔の人々のように、敬意を持って接すれば、きっと海の安全を守ってくれるはずですよ。