名前の意味

ウケモチノカミ(保食神)という名前の「ウケ(保食)」は、食べ物や穀物を意味する

これはウケモチノカミの食に関する力を表している。

神様の出自

ウケモチノカミは『日本書紀』や『古事記』に登場する食物の神様です。

明確な父神や母神は伝えられていない。

名前や神格からウカノミタマ(宇迦之御魂神)やトヨウケノオオカミ(豊受大神)と同一視されることもあります。

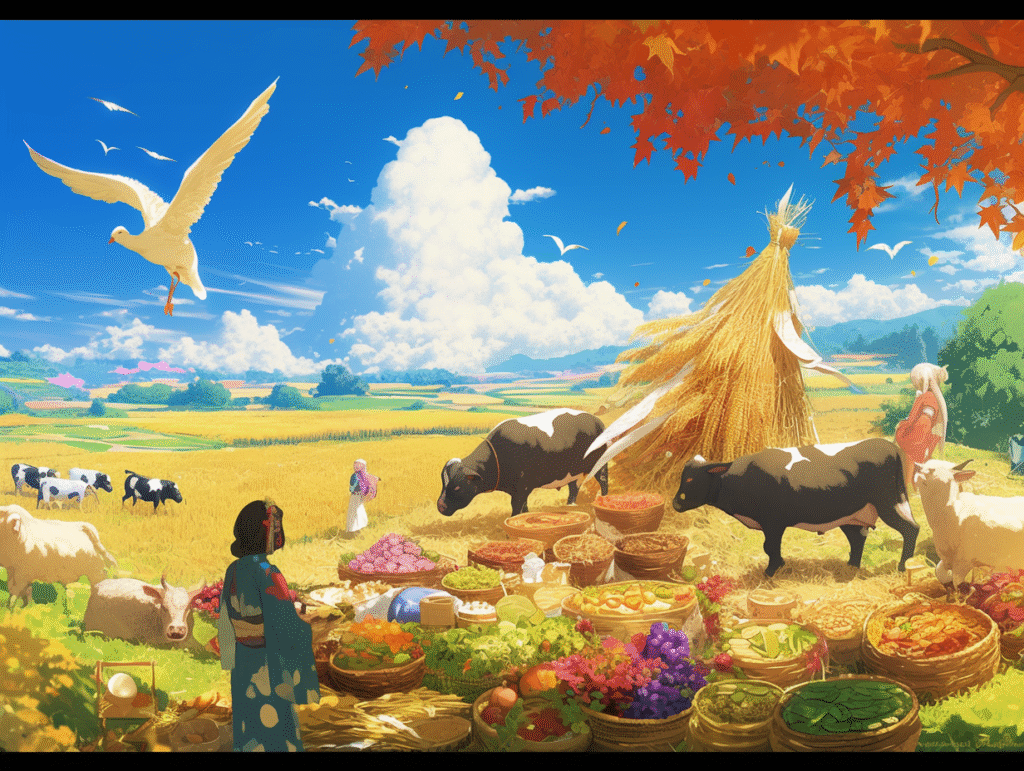

神としての役割

ウケモチノカミの役割はシンプルですが、私たちの生活に欠かせないものです:

- 五穀の起源神:米・麦・豆・魚・肉など、あらゆる食べ物を生み出した

- 養蚕

- 農業

特に、ウケモチノカミは「食物」の根源的な神様と言えるでしょう。

神話と伝承

ウケモチノカミにまつわる神話は、少し悲しいながらも重要な意味を持っています。

- アマテラス(天照大神)が地上の様子を知るために月夜見命(つくよみのみこと)を派遣しました

- ウケモチノカミは訪れたツクヨミを歓迎し、自分の口や体からさまざまな食べ物(米・魚・肉)を生み出してもてなしました

- それを見たツクヨミは「口から出したものなど汚らわしい!」と怒り、ウケモチノカミを殺してしまいました

- このことをツクヨミがアマテラスに報告すると、彼女は激怒した

- こうして月と太陽は顔を合わせることは無くなった(昼と夜が交代制になった)

- この後、ウケモチノカミの遺体からは多くの食物が生まれました

- 頭からは牛と馬

- 額からは粟(あわ)

- 眉からは蚕(かいこ)

- 目からは稗(ひえ)

- 腹からは米

- 陰部からは大豆と小豆

- アマテラスは遺体から生まれた五穀を民の食物とし、田畑の種とした

この神話から昼と夜が交代制の理由や、五穀と養蚕の起源が説明されている。

神社とご利益

ウケモチノカミを祀る神社は全国にあり、特に食物や農業、養蚕(ようさん)に関する神社で重要な神様とされています。

また、同一視されたりするウカノミタマの稲荷社でも祀られている。

主な神社:

- 岩内神社(北海道)

- 竹駒神社(宮城県)

- 全国各地の稲荷神社や食物神社

主なご利益:

- 農業

- 漁業

- 狩猟

- 養蚕

- 牛馬畜産

- 航海安全

- 安産

- 産業開発

- 出世

- 開運招福

- 厄除け

食べることを守るウケモチノカミは、私たちの生活そのものを支える、身近でありがたい神様です。

また、ご利益はかなり幅広い。

まとめ

ウケモチノカミ(保食神)は食物と養蚕の神様です。

- 食物を生み出し、命を支える重要な神様

- 系譜は明確ではありませんが、その存在は食の象徴と言えます

- 神話では、命を失うことで豊かな恵みを生み出しています

- ご利益は、農漁業・牛馬畜産・産業開発・開運招福など

食べること=生きること。私たちは毎日、ウケモチノカミの恵みの中で生きているのです。