もしあなたが夜中にふと天井を見上げて、不思議なシミがあることに気づいたら、どう思うでしょうか?

江戸時代の人々にとって、それは妖怪の仕業でした。

それは長い舌でペロペロと天井をなめ続ける「天井なめ(てんじょうなめ)」という不思議な妖怪の痕跡だったのです。

この記事では、江戸時代の有名な妖怪絵師・鳥山石燕が生み出した愛らしい妖怪「天井なめ」について詳しくご紹介します。

概要

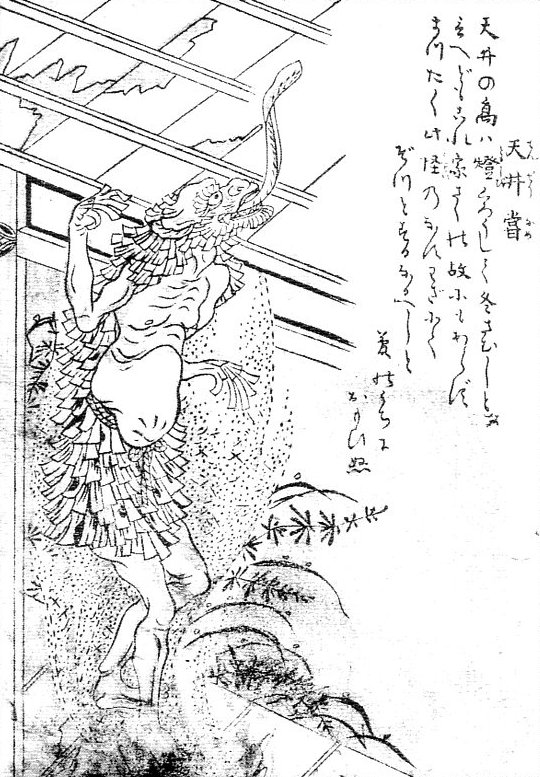

天井なめ(てんじょうなめ) は、江戸時代の妖怪絵師・鳥山石燕が描いた妖怪画集『画図百鬼徒然袋(がずひゃっきつれづれぶくろ)』に登場する妖怪です。

長い舌で天井をなめ続けるというユニークな特徴を持つ、比較的知名度の高い妖怪なんです。

天井なめの基本情報

- 分類:屋内に現れる妖怪

- 出典:『画図百鬼徒然袋』(鳥山石燕・江戸時代)

- 元ネタ:『徒然草』第55段「天井の高きは冬寒く燈暗し」

- 関連妖怪:いそがし(『百鬼夜行絵巻』の妖怪)

- 特徴:長い舌で天井をなめる

天井なめは、実は 石燕の創作による妖怪 と考えられています。

鎌倉時代の随筆『徒然草』の一節からヒントを得て、石燕が独自の解釈で生み出した妖怪なんです。

「天井が高いと冬は寒くて灯りも暗い」という文章を、「天井なめという妖怪が灯りを届かなくしているからだ」と面白おかしく表現したものでした。

この創作的な背景も含めて、天井なめの魅力を探っていきましょう。

姿・見た目

天井なめの姿は、とてもユニークで印象的です。

基本的な体型

鳥山石燕の絵では、特徴的な姿で描かれています。

天井なめの外見

- 体型:細身でやせた体

- 身長:天井に届くほど背が高い

- 動作:飛び跳ねるような動き

- 表情:顔を上向きにして舌を出している

- 服装:簡素な着物または裸

最も特徴的な舌

天井なめの最大の特徴は、なんといってもその舌です。

舌の特徴

- 長さ:天井まで届くほど 異常に長い

- 用途:天井をペロペロとなめ続ける

- 結果:天井に不思議なシミを作る

- 色:絵では赤く描かれることが多い

モデルとなった妖怪

石燕の天井なめは、実は古い妖怪絵巻からヒントを得ています。

元となった妖怪

- 出典:室町時代の『百鬼夜行絵巻』

- 名前:「いそがし」という名前で描かれた妖怪

- 姿:顔を仰向けて舌を出した妖怪

- 変化:石燕がこれを「天井なめ」として再解釈

このように、天井なめは古い伝承と石燕の創作力が組み合わさって生まれた妖怪なんですね。

それでは、この奇妙な妖怪がどのような行動をするのか見ていきましょう。

特徴

天井なめには、他の妖怪とは一味違ったユニークな特徴があります。

天井なめの基本行動

天井なめの名前の通り、最も特徴的な行動は天井をなめることです。

[図表挿入位置:天井なめの行動パターンを示すフローチャート]

活動パターン

- 時間:人のいない夜中や留守の間

- 場所:古い屋敷や堂などの建物内

- 行動:長い舌で天井をペロペロとなめ続ける

- 痕跡:天井に不思議なシミを残す

シミの謎

天井なめが作るシミには、興味深い特徴があります。

シミの特徴

- 形:化け物や恐ろしい顔に見えることがある

- 色:褐色や黒っぽい色

- 場所:主に天井、時には壁や柱にも

- 効果:見上げた人が恐怖に駆られることも

昔の人は、説明のつかない天井のシミを見つけると 「天井なめの仕業だ」 と考えていました。

掃除能力への誤解

天井なめの能力について、面白い誤解があります。

よくある勘違い

- 「天井を掃除してくれるのでは?」

- 「ホコリを取ってくれて助かる」

実際の結果

- 逆に汚してしまう

- シミをつけて困らせる

- 恐怖を与える模様を作る

つまり、天井なめは掃除の手伝いをしてくれるどころか、かえって天井を汚してしまう困った妖怪なんです。

出現場所の特徴

天井なめが現れる場所には一定のパターンがあります。

好む場所

- 古い屋敷:歴史のある建物

- 古い堂:寺院や神社の建物

- 天井の高い部屋:特に冬場に寒くて暗い場所

- 人気のない建物:誰もいない時間帯

『徒然草』との関連

天井なめの行動は、吉田兼好の『徒然草』と深く関係しています。

『徒然草』第55段の内容

- 「天井の高きは冬寒く燈(ともしび)暗し」

- 意味:天井が高いと冬は寒くて灯りも暗い

石燕の解釈

- 天井が高くて寒いのは 天井なめのせい

- 灯りが暗いのも 天井なめが悪さをしているから

- 現実的な問題を妖怪の仕業として面白く表現

これらの特徴から、天井なめが江戸時代の人々の日常的な悩みを妖怪として表現した、ユーモアあふれる存在だったことが分かります。

それでは、天井なめにまつわる興味深い伝承を見ていきましょう。

伝承

天井なめについては、江戸時代以降にいくつかの興味深い伝承が生まれています。

館林城の天井掃除伝説

最も有名なのが、群馬県館林市に伝わる武士の話です。

館林藩の武士の活躍

- 時代:江戸時代の館林藩(現・群馬県館林市)

- 登場人物:名前不明の武士

- 事件:天井なめを 実際に捕獲 することに成功

- 活用法:館林城の 天井掃除をやらせた

掃除の内容

- クモの巣取り:天井の隅々までキレイに

- 汚れ落とし:長年たまった汚れをなめ取る

- 大掃除:城全体の天井を徹底的に清掃

この話は山田野理夫などの研究者によって紹介され、昭和・平成以降の妖怪本で広く知られるようになりました。

石燕以降の解釈の変化

天井なめのイメージは、時代とともに変化していきました。

江戸時代(石燕当時)

- 『徒然草』をもとにした 文学的な創作

- 天井の高さと寒さ・暗さを説明する妖怪

- どちらかというと 比喩的な存在

昭和・平成以降

- より 具体的な妖怪 として解釈

- 実際に天井をなめる行動が強調

- 館林城の話などの新しい伝承が追加

天井怪談との関係

天井なめは、天井にまつわる怪談文化とも深く関係しています。

天井怪談の特徴

- 天井裏からの音:足音や物音

- 天井のシミ:人の顔に見える模様

- 天井からの視線:何かに見られている感覚

- 天井の変化:いつの間にか変わっている様子

天井なめとの関連

- これらの怪異現象を 天井なめの仕業 として説明

- 恐怖を和らげる ユーモアのある解釈

- 科学的説明のない時代の 合理化

藤澤衛彦の記録

民俗学者の藤澤衛彦は、天井なめについて次のように記録しています。

藤澤衛彦の解説

- 「古屋敷・古堂の天井にしみあるは此怪物の甞(な)めし跡」

- 古い建物の天井のシミ = 天井なめがなめた痕跡

- 科学的説明のできない現象を妖怪で説明する考え方

まとめ

天井なめは、日本の妖怪文化における創作と伝承の関係を示す興味深い存在です。

天井なめの重要ポイント

基本的な特徴

- 鳥山石燕の『画図百鬼徒然袋』に登場する創作妖怪

- 『徒然草』の「天井の高きは冬寒く燈暗し」からインスピレーション

- 長い舌で天井をなめ、シミを作る

- やせた体で飛び跳ねる動きが特徴的