山を一歩でまたいで、海で手を洗う。 そんな信じられないほど巨大な鬼が、四国にいたといいます。

その名も「手洗い鬼(てあらいおに)」。 3里(約12km)もの距離をまたげるほどの巨体で、瀬戸内海で手を洗っていたという、日本でも屈指のスケールを誇る巨人なんです。

この記事では、江戸時代の奇談集『絵本百物語』に記された超巨大な鬼「手洗い鬼」について、その起源から伝承まで詳しくご紹介します。

概要

手洗い鬼は、四国の海で手を洗う超巨大な鬼です。

3里(約12km)もの山々をまたいで海で手を洗うという、とんでもないスケールの巨人として江戸時代の書物に記録されています。

人間に危害を加えたという記録はなく、ただひたすらに大きいことが特徴なんです。

手洗い鬼の基本情報

- 種族:巨人型の鬼

- 地域:香川県(讃岐地方)

- 時代:江戸時代(1603~1868年)

- 活動場所:瀬戸内海周辺の山と海

- 推定身長:最低3km~最大数百km

この巨大さから、日本の有名な巨人「ダイダラボッチ」の仲間ではないかといわれています。

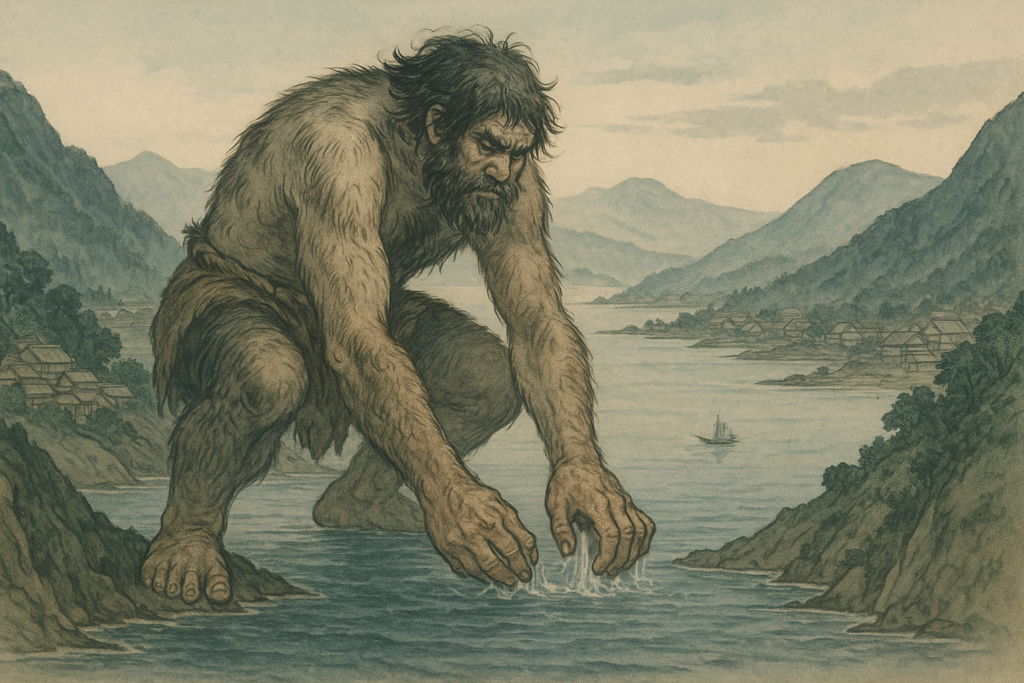

姿・見た目

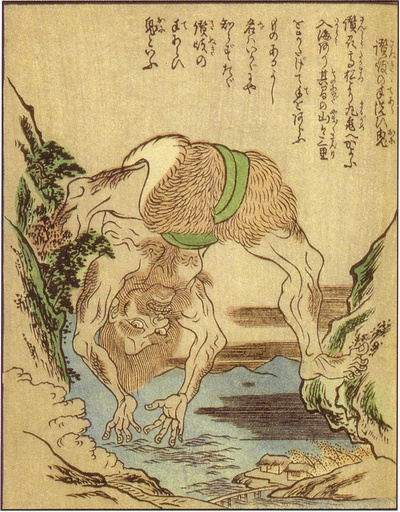

手洗い鬼の姿は、『絵本百物語』の挿絵から知ることができます。

外見の特徴

- 顔:無精髭を生やした成人男性

- 髪:ザンバラ髪(ぼさぼさの髪)

- 体毛:獣のように濃い(腕毛、胸毛、すね毛)

- 服装:毛皮の腰巻の上にふんどし

- 角:「鬼」だが角は生えていない

巨大すぎる体

手洗い鬼の最大の特徴は、その途方もない大きさです。

体を垂直に折り曲げるほどかがんで、やっと海面に手が届くという姿で描かれています。 つまり、立った状態では手が海に届かないほど巨大だったんです。

特徴

手洗い鬼の特徴は、とにかく「デカい」の一言に尽きます。

桁違いのスケール

3里をまたぐという表現から推測される大きさ:

- 最小でも身長3km

- 大きければ身長20km

- 瀬戸大橋(約13km)より巨大

- うっかりすると成層圏に届く

さらに、飯野山(香川県)と青野山(実は島根県)をまたいだという伝承が本当なら、身長数百kmの可能性すらあります。 これだと頭がオーロラを越える高さになってしまいます。

謎の行動「手洗い」

なぜ手を洗っていたのかは、全く分かっていません。

考えられる理由:

- 汚れた手を洗っていた?

- たまたま手を洗っている所を目撃された?

- 巨体すぎて手しか洗えなかった?

手を洗うという日常的な行為と、途方もない巨体のギャップが、この鬼の不思議な魅力となっています。

人間との関係

手洗い鬼は巨大ですが、人間に危害を加えた記録はありません。

むしろ:

- ただ海で手を洗っているだけ

- 人間を襲ったり食べたりしない

- 悪さをした記録が一切ない

恐ろしい「鬼」というより、平和的な巨人だったようです。

伝承

手洗い鬼に関する伝承は少ないですが、関連する話がいくつか残っています。

飯野山の足跡

香川県の飯野山には、今も巨人の足跡とされるくぼみが残っているといいます。

この足跡は:

- オジョモという巨人のものとされる

- 瀬戸内海の水を飲む時についた

- 手洗い鬼の足跡の可能性もある

地元では、この足跡を見ることができるそうです。

高松から丸亀の湾

『絵本百物語』によると、手洗い鬼が手を洗った場所は高松から丸亀へ続く湾だとされています。

この地域の特徴:

- 瀬戸内海に面している

- 多くの島々が点在

- 穏やかな内海

巨人が手を洗うには、ちょうど良い「洗面器」のような地形だったのかもしれません。

現代への影響

手洗い鬼の伝説は、現代にも影響を与えています。

- 香川県の巨人伝説として語り継がれる

- ダイダラボッチ研究の一例として注目

- 日本の巨人妖怪の代表例の一つ

『絵本百物語』以外に記録がないにも関わらず、そのインパクトの大きさから今も語り継がれているんです。

起源

手洗い鬼の起源は、実はよく分かっていません。

『絵本百物語』での記録

手洗い鬼が登場するのは、江戸時代の奇談集『絵本百物語』という妖怪の本だけなんです。

この本では:

- ダイダラボッチの一種として紹介

- 「太郎坊」という大魔の手下

- 讃岐(香川県)の高松から丸亀の湾で手を洗う

つまり、手洗い鬼は文献上では一冊にしか登場しない珍しい存在なんですね。

香川県の巨人伝説との関連

手洗い鬼そのものの伝承は少ないですが、香川県には似た巨人の伝説があります。

関連する巨人たち:

- オジョモ(化け物の意味):飯野山と青野山をまたいで瀬戸内海の水を飲んだ

- 孫太郎:飯野山と二子山をまたいだ巨人

- おとこし:山に足をかけて用を足したという巨人

これらの巨人と手洗い鬼は、同一の存在か、少なくとも同じ系統の伝説から生まれたのかもしれません。

まとめ

手洗い鬼は、四国の海で手を洗う超巨大な鬼です。

手洗い鬼の重要ポイント

- 四国・瀬戸内海で3里(12km)をまたぐ巨人

- 江戸時代の『絵本百物語』にのみ記録

- ダイダラボッチの仲間と考えられる

- 角のない体毛の濃い男性の姿

- なぜ手を洗うのかは不明

- 人間に害を与えない平和的な鬼

- 香川県の巨人伝説と関連

- 飯野山に足跡が残るという伝承

手洗い鬼は、日本の妖怪の中でも特にスケールの大きい存在です。

恐ろしい鬼というより、ただひたすらに大きくて、海で手を洗っているだけという、どこか愛嬌のある巨人なんですね。

山をまたいで海で手を洗うという途方もないスケールの物語は、江戸時代の人々の想像力の豊かさを今に伝えています。

瀬戸内海を見下ろす巨人の姿を想像すると、日本の妖怪文化の奥深さを感じることができるのではないでしょうか。