お寺に行くと、二人の仏様が仲良く並んで座っている姿を見たことはありませんか?

特に日蓮宗のお寺では、釈迦如来の隣にもう一人、同じように座っている仏様がいます。

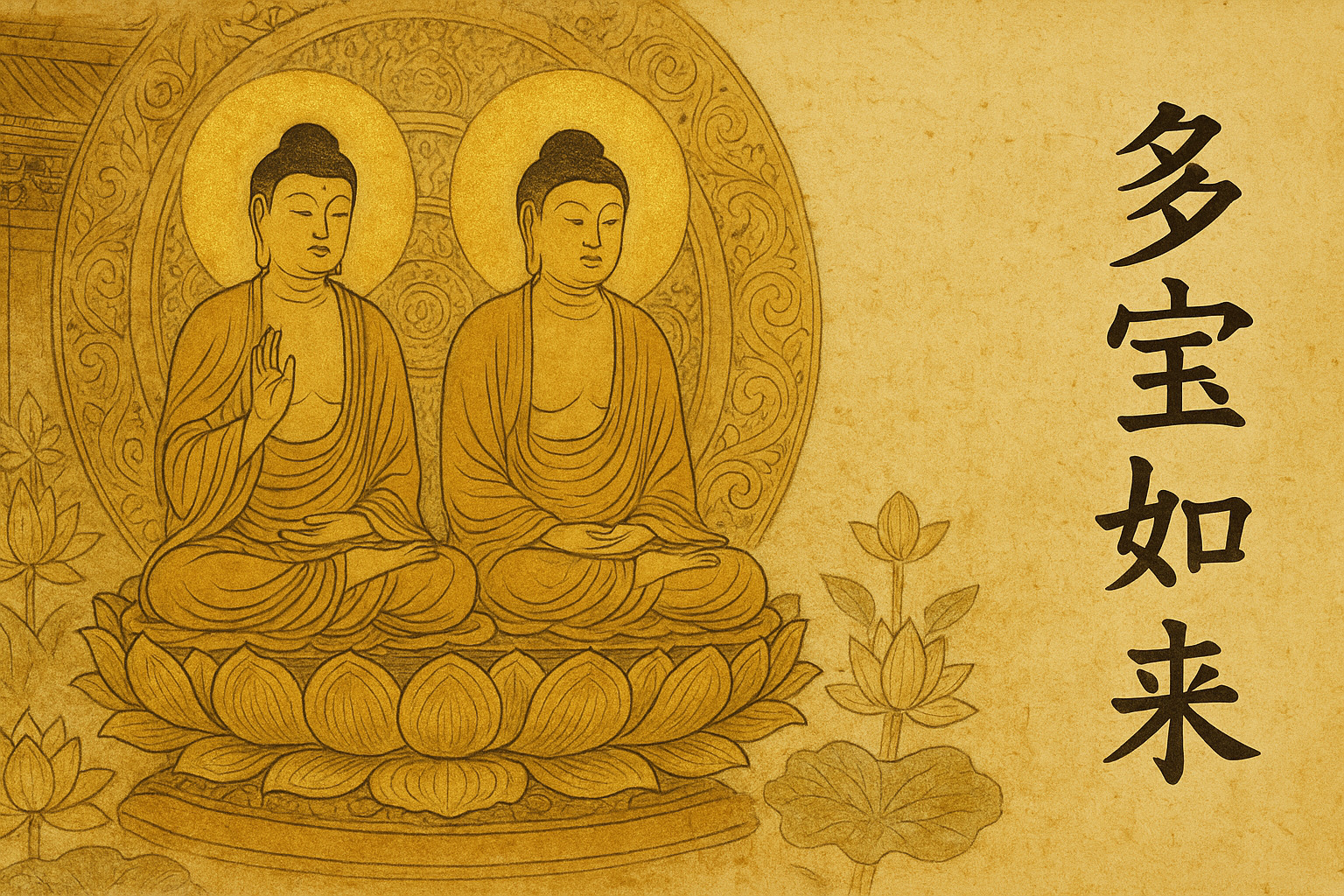

この仏様こそが「多宝如来(たほうにょらい)」なんです。

釈迦の教えが真実であることを証明するために、はるか遠くの世界から宝塔に乗って現れたという、とてもドラマチックな物語を持つ仏様なんですね。

この記事では、釈迦如来と深い縁を持つ多宝如来について、その姿や役割、感動的な伝承を分かりやすくご紹介します。

概要

多宝如来は、大乗仏教の経典『法華経(ほけきょう)』に登場する仏様です。

東方の宝浄世界という遠い国の教主で、釈迦如来よりも前に悟りを開いた過去仏の一人とされています。

サンスクリット語では「プラブータ・ラトナ」といい、「多宝」というのはこの言葉を日本語に訳したものなんですね。「たくさんの宝」という意味が込められています。

多宝如来の最大の特徴は、釈迦の説く『法華経』が真実であることを証明する役割を持っていること。そのため、特に『法華経』を重視する日蓮宗や法華宗では、釈迦如来に次いで大切にされている仏様なんです。

単独で祀られることはほとんどなく、必ず釈迦如来とセットで表現されるのが特徴的ですね。

姿・見た目

多宝如来の仏像としての姿は、基本的に他の如来と同じスタイルをしています。

多宝如来像の特徴

- 服装: 薄い布だけをまとった質素な姿(如来の標準的なスタイル)

- 手の形: 右手を上げて手のひらを前に向ける施無畏印(せむいいん)が多い

- 配置: ほぼ必ず釈迦如来と並んで座る形で造られる

- 表情: 穏やかで慈悲深い顔つき

面白いのは、多宝如来だけの像というのはほとんど存在しないということ。必ず釈迦如来とペアで造られるんです。

二人が同じ台座に並んで座っている姿を「二仏並坐像(にぶつびょうざぞう)」といいます。この形式は、後で説明する『法華経』の物語に基づいているんですね。

代表的な像としては、奈良の東大寺戒壇院に安置されている銅造の二仏並坐像が有名です。753年ごろに造られたとされ、唐(中国)の影響を受けた貴重な作品なんです。

日本では珍しい形式ですが、中国や朝鮮半島には多くの作例が残っています。

特徴

多宝如来には、他の仏様にはない独特の役割があります。

法華経の真実性を証明する

多宝如来の最も重要な役割は、釈迦の説く『法華経』が正しい教えであることを証明することなんです。

生前、多宝如来はこんな誓いを立てていました。

「自分が滅んだ後も、世界のどこかで『法華経』が説かれる場所があれば、必ず宝塔とともに現れて、その教えが真実であることを証明しよう」

この誓いを守って、釈迦が『法華経』を説いたときに現れたのが多宝如来なんですね。いわば、真実の証人というわけです。

釈迦との深い結びつき

多宝如来と釈迦如来の関係は、とても特別なものです。

空間を超えて現れた多宝如来が、自分の座席の半分を譲って釈迦を隣に座らせたというエピソードは、二人の深い絆を象徴しています。

過去の仏が現在の仏を認め、支持するという構図は、仏教の教えが時代を超えて真実であることを示しているんですね。

長寿と永遠性

多宝如来は、すでに涅槃(ねはん)に入った、つまり亡くなった仏様です。

でも、その誓願の力によって、必要なときには宝塔とともに現れることができる。この不思議な性質は、仏の教えの永遠性を表しているといえるでしょう。

伝承

多宝如来の物語は、『法華経』の中でも特にドラマチックな場面として知られています。

見宝塔品の物語

この物語は『法華経』の「見宝塔品(けんほうとうぼん)」という章に記されています。

物語のあらすじ

- 霊鷲山での説法: 釈迦がインドの霊鷲山(りょうじゅせん)という山の頂上で、弟子たちに『法華経』を説いていた

- 宝塔の出現: 突然、大地が揺れ動き、地中から巨大な宝塔が現れて空中に浮かんだ

- 讃嘆の声: 宝塔の中から「すばらしい!釈尊よ、あなたの説いていることはすべて真実である」という大きな声が響いた

- 多宝如来の登場: その声の主こそ、東方宝浄国から来た多宝如来だった

- 半座を譲る: 多宝如来は宝塔の扉を開け、自分の座席の半分を空けて釈迦を招き入れた

- 二仏並坐: 釈迦は宝塔の中に入り、多宝如来と並んで座り、説法を続けた

この場面は、無数の過去から現在へ、そして未来へと続く仏の教えの連続性を象徴的に表現しているんですね。

宝塔の描写

『法華経』に描かれた宝塔は、とても豪華なものでした。

七宝と呼ばれる貴重な宝物で飾られた塔で、高さも幅も非常に大きく、空中に浮かんでいたといいます。七宝とは、金、銀、瑠璃(るり)、玻璃(はり)、硨磲(しゃこ)、珊瑚(さんご)、瑪瑙(めのう)などの宝石や貴金属のことです。

この宝塔の出現は、弟子たちに大きな驚きと感動を与え、『法華経』の教えの偉大さを実感させる場面となりました。

多宝如来を祀る場所

多宝如来は、特定の宗派や建築様式と深く結びついています。

日蓮宗・法華宗での安置

日蓮宗と法華宗では、「一塔両尊(いっとうりょうそん)」という独特の本尊の形式を取ることが多いんです。

一塔両尊とは、中央に「南無妙法蓮華経」と書かれた宝塔を置き、その両脇に釈迦如来と多宝如来を配置する形式のこと。宝塔を挟んで、向かって右に釈迦如来、左に多宝如来が座ります。

これは『法華経』の見宝塔品の場面を視覚的に表現したものなんですね。

代表的な例としては、日蓮宗の総本山である身延山久遠寺の本堂に安置されている三宝尊が有名です。

多宝塔という建築

多宝如来の名前は、仏塔の一種である「多宝塔(たほうとう)」の名前の由来にもなっています。

多宝塔は、下層が四角形、上層が円形という独特の形をした二層の塔のことです。日本独自の建築様式で、主に真言宗のお寺で見られます。

有名な多宝塔

- 石山寺多宝塔(滋賀県・国宝): 現存する最古の多宝塔

- 根来寺大塔(和歌山県・国宝): 日本最大級の多宝塔

- 金剛三昧院多宝塔(和歌山県・国宝): 高野山の美しい多宝塔

これらの塔の名前も、『法華経』に登場する多宝如来の宝塔に由来しているんです。

東大寺戒壇院の像

日蓮宗・法華宗以外で多宝如来像を見られる貴重な場所が、奈良の東大寺戒壇院です。

戒壇院の中央にある塔の中に、釈迦如来と多宝如来の並坐像が安置されています。これは奈良時代(753年ごろ)に造られた銅製の像で、唐(中国)からの影響を受けた貴重な作品なんです。

中国では多宝如来と釈迦如来の二仏並坐像は珍しくありませんが、日本ではとても少ない形式。その意味でも、この像は非常に価値が高いんですね。

まとめ

多宝如来は、釈迦の教えの真実性を証明するために現れた、過去の仏様です。

重要なポイント

- 東方の宝浄世界から来た過去仏で、釈迦より前に悟りを開いた

- 『法華経』の「見宝塔品」に登場し、釈迦の説法が真実であることを証明する

- 宝塔に乗って空中に現れ、釈迦に半座を譲って並んで座った

- 単独で造像されることはなく、必ず釈迦如来とセットで表現される

- 日蓮宗・法華宗では「一塔両尊」という形式で重視される

- 多宝塔という建築様式の名前の由来にもなっている

釈迦如来の隣で静かに微笑む多宝如来の姿は、真実の教えを守り続ける永遠の証人として、今も多くの人々に安らぎを与えているんですね。