広大な海に囲まれた日本列島。

古来より日本人は、海の恵みを受け取る一方で、その脅威にも向き合ってきました。

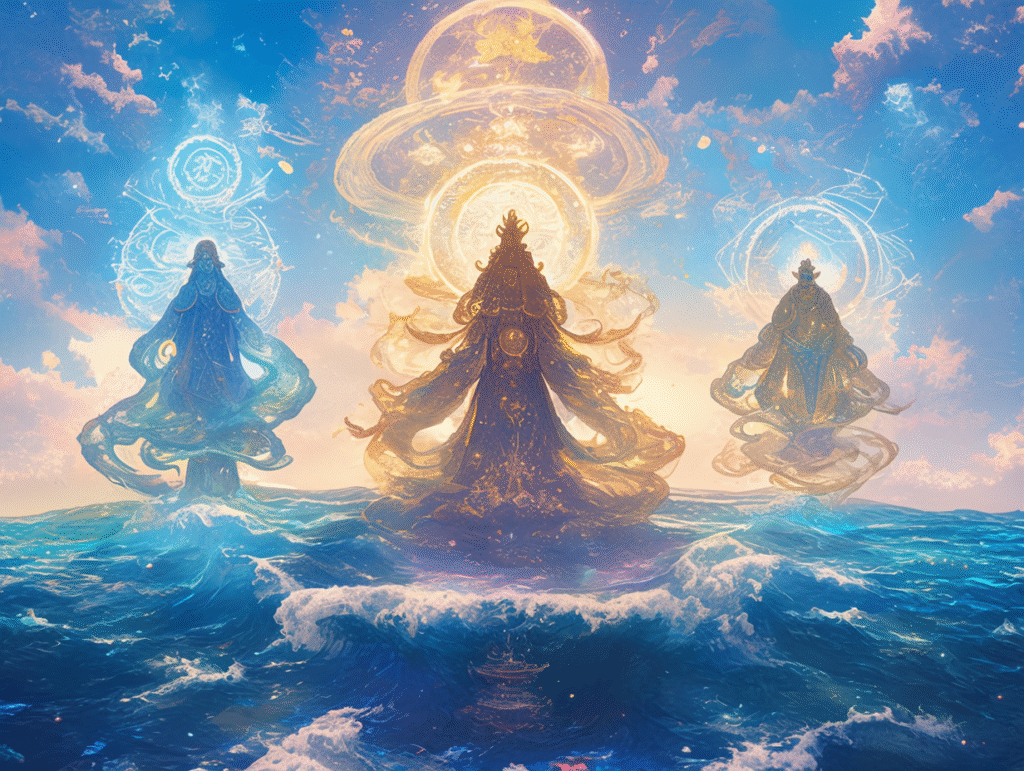

そんな海との関わりの中で生まれた信仰が、今回ご紹介する「住吉三神(すみよしさんしん)」です。

海の守護神としてだけでなく、和歌や芸能の神としても広く信仰されてきた住吉三神について、その神秘的な魅力に迫ります。

住吉三神の名前

まずは「住吉三神(すみよしさんしん)」という名前について解き明かしていきましょう。

「住吉」という名前は、住吉大社(大阪府)をはじめ、全国の”住吉神社”に共通する名称です。

「住吉」は元々は『すみのえ』と読み、『住之江』を意味している。

「三神」は文字通り3柱(はしら)の神さまを意味します。

神様を数える単位は「柱」を使い、これは神聖な存在を表す言葉です。

住吉三神を構成する3柱の神々の名前

住吉三神は、次の3柱の神様から成り立っています:

- ソコツツノオノカミ(底筒男命)

- ナカツツノオノカミ(中筒男命)

- ウワツツノオノカミ(表筒男命)

これらの名前に含まれる「ツツ(筒)」の意味ははっきりしていない。

住吉三神の系譜

住吉三神は、日本神話の重要な場面から誕生しました。

それは、イザナギが黄泉の国(死者の国)から戻った後の物語に関連しています。

誕生の神話

イザナギ命は、亡くなった妻イザナミ命を連れ戻そうと黄泉の国へ行きますが、そこで見たものは変わり果てた妻の姿でした。

恐れおののいて逃げ帰ったイザナギ命は、身についた穢れ(けがれ)を落とすために「禊(みそぎ)」という清めの儀式を行います。

この時、海の中で体を洗ったときに現れた神が住吉三神です。

系譜のまとめ

- 親神:イザナギ命

- 誕生:黄泉帰りの「禊(みそぎ)」によって生まれた

住吉三神の神格(持つ力)

住吉三神は、以下の神格がある。

- 海の神

- 航海の神

- 和歌の神

- 農業の神

基本は海に関する神。

また、朝廷や貴族の訪問・信仰の影響で、和歌の神にもなった。

住吉三神に関する神話と伝説

住吉三神が登場する神話は、「イザナギの禊(みそぎ)」と「神功皇后の三韓征伐」。

禊神話のあらすじ

- イザナギ命が、亡くなった妻イザナミ命を追って黄泉の国へ行く

- 逃げ帰ったイザナギ命は、穢れを落とすために海で禊を行う

- イザナギが海で体を洗った時、住吉三神が誕生する

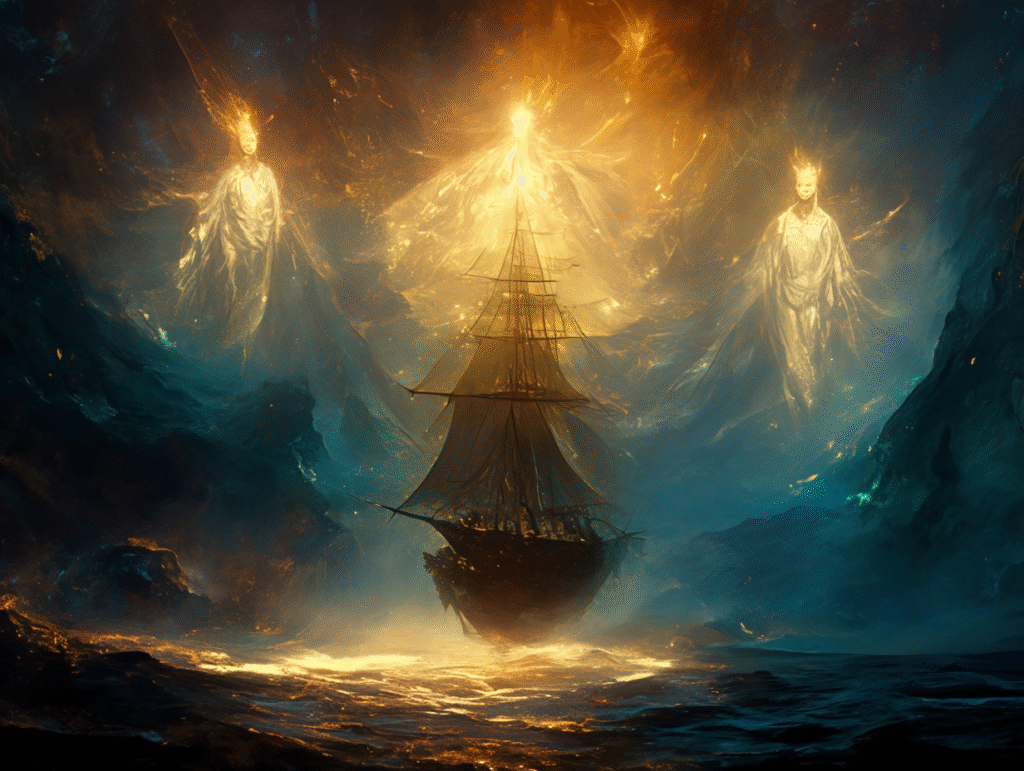

神功皇后伝説

また、歴史伝説の中では、神功皇后(じんぐうこうごう)の物語に住吉三神が登場します。

住吉三神はアマテラスの神意を神功皇后に伝える。

神功皇后は、信託に従い朝鮮半島に出征することになる。

住吉三神を祀る神社とご利益

住吉三神は、全国に約600社あるとされる「住吉神社」で広く祀られています。特に重要な神社をご紹介します。

主な神社

- 住吉大社(大阪府) – 全国の住吉神社の総本社。古代から続く由緒ある神社。

- 全国の住吉神社

ご利益

住吉三神に祈ることで得られるとされるご利益には、次のようなものがあります:

- 海上・航空安全

- 漁業

- 貿易

- 造船

- 交通

- 農業・産業

まとめ

住吉三神について、その名前の意味から神話、ご利益まで見てきました。

- 住吉三神は、海の底・中・表面の三柱の神様

- イザナギの「禊」という清めの儀式から誕生した神々

- 海や航海、和歌の神として信仰される

- 全国の住吉神社で祀られ、ご利益は海上・航空安全、漁業、交通安全