深夜の墓場で、カラカラと骨の擦れる音が聞こえてきたら、あなたはどうしますか?

それは、死んだはずの人間が骸骨となって動き回る「スケルトン」の足音かもしれません。

中世ヨーロッパから現代のゲームまで、世界中で恐れられ、時には親しまれてきたこの不思議な存在。死んでも終わらない、永遠に動き続ける骸骨たちの物語は、私たちに「死」について考えさせてくれます。

この記事では、世界各地の伝承に登場する動く骸骨「スケルトン」について、その恐ろしくも魅力的な姿や特徴、興味深い伝承を詳しくご紹介していきます。

概要

スケルトンは、世界各地の伝承に登場する「動く骸骨」の怪物です。

もともと人間だった者の死体から肉が朽ちて、骨だけになった姿が何らかの理由で動き出したもので、西洋では「アンデッド」(死者が蘇った存在)の一種として知られています。

単なる骨の集まりのはずなのに、まるで生きているかのように歩き回り、時には人間を襲うこともあるんですね。

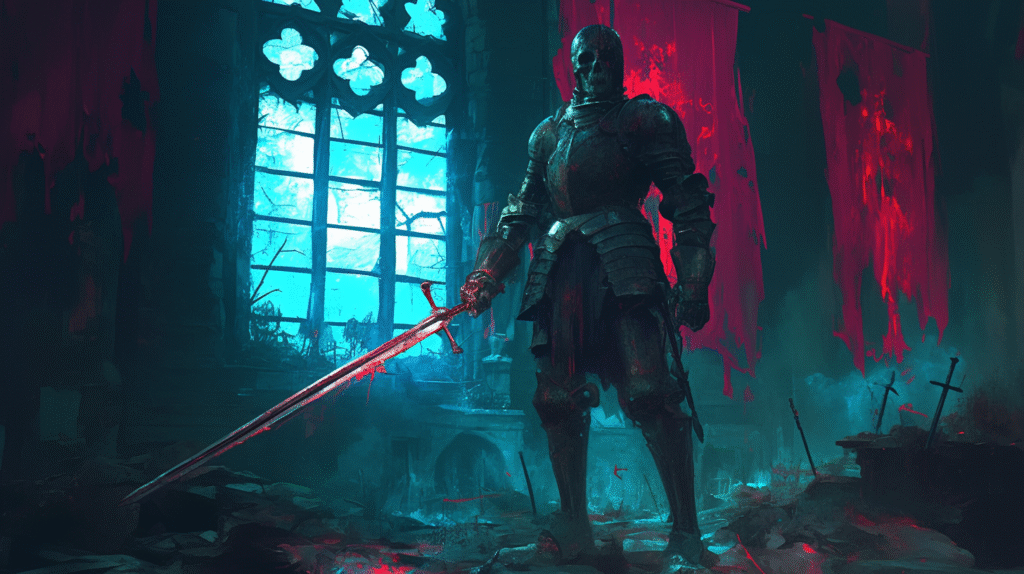

中世ヨーロッパの古戦場では、亡霊の騎士として現れたり、大航海時代には幽霊船に乗って海を彷徨ったりと、さまざまな場所で目撃されてきました。

魔法や呪術によって操られることもあれば、成仏できない霊が骨に宿って動くこともあるとされています。

姿・見た目

スケルトンの見た目は、まさに人間の骸骨そのものです。

スケルトンの基本的な姿

- 全身が白い骨だけで構成されている

- 肉や皮膚は一切ない

- 関節部分がカラカラと音を立てる

- 眼窩(目のくぼみ)は空洞で暗い

バリエーション豊かな装備

面白いことに、スケルトンは生前の姿を反映していることが多いんです。

戦死した騎士のスケルトンなら、鎧や兜を身につけていますし、海賊だったスケルトンは、カットラスやシミター(曲刀)を手にしています。

農民のスケルトンは粗末な服の残骸をまとっていたり、貴族のスケルトンは豪華な装飾品を身につけていたりと、身分や職業がそのまま反映されるんですね。

特徴

スケルトンには、普通の生き物にはない独特の特徴があります。

不死身に近い耐久性

骨だけの体なので、剣で斬りつけても効果が薄いんです。

バラバラになっても、魔法の力で再び組み立てられて動き出すこともあります。

完全に倒すには、骨を粉々に砕くか、聖なる力で浄化する必要があるとされています。

軽快でリズミカルな動き

これは意外かもしれませんが、スケルトンは踊るような軽快な動きをすることで有名なんです。

中世ヨーロッパの「死の舞踏」という芸術作品では、スケルトンたちが陽気に踊る姿が描かれています。

カラカラと骨の音を立てながら、まるでダンスパーティーを楽しむかのように動き回るんですね。

生者への執着

スケルトンが人間を襲う理由はさまざまです。

- 自分に血肉がないことを恨んで、生きている人間を憎む

- 供養されずに死んだため、生者を妬んでいる

- 魔法使いの命令で、侵入者を排除する

どの理由にしても、生きている者に対して強い執着を持っているのが特徴です。

伝承

スケルトンにまつわる伝承は、世界中に存在します。

ギリシャ神話のスパルトイ

古代ギリシャには「スパルトイ」という骸骨戦士の伝説があります。

英雄カドモスが竜を倒した後、女神アテナの助言で竜の牙を大地にまくと、そこから完全武装の骸骨戦士たちが生まれてきたという話です。

彼らは石を投げ込まれると同士討ちを始め、生き残った5人がカドモスの従者となって、後にテーバイという都市を築く氏族の祖先になったそうです。

この伝説は「アルゴ探検隊」の冒険譚にも登場し、勇者イアソンも同じような骸骨戦士と戦っています。

中世ヨーロッパの「死の舞踏」

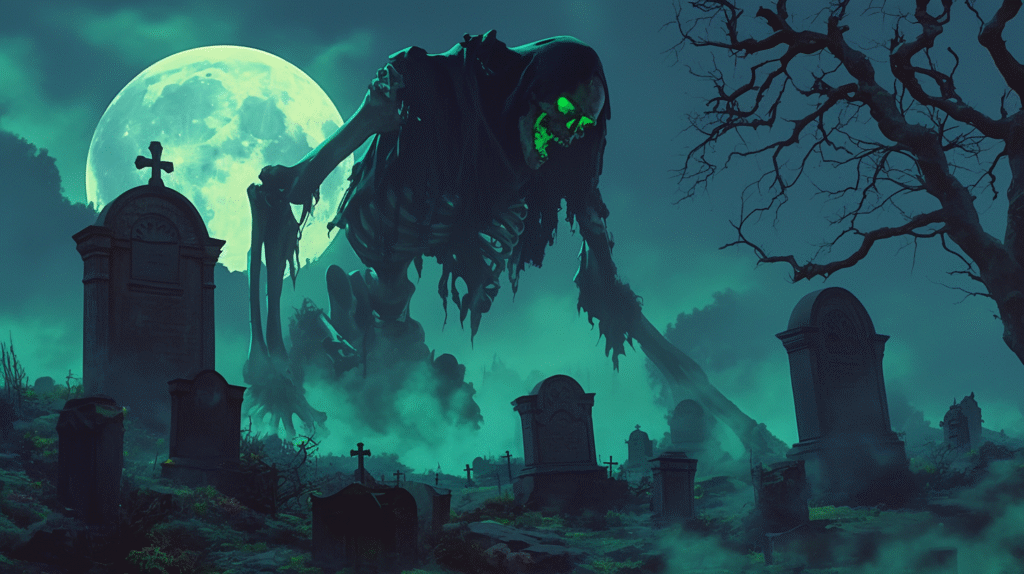

14世紀、黒死病(ペスト)がヨーロッパで大流行し、人口の3分の1から半分が死んでしまうという大惨事が起きました。

この悲劇的な時代に生まれたのが「死の舞踏」という思想と芸術です。

王様も農民も、金持ちも貧乏人も、みんな死ねば等しく骸骨になる。

だから死の前では皆平等だという考えを、踊るスケルトンの姿で表現したんですね。

教会の壁画や版画として描かれ、「いつか必ず死ぬことを忘れるな」という教訓を人々に伝えました。

幽霊船のスケルトン海賊

15~17世紀の大航海時代には、海でスケルトンの目撃談が相次ぎました。

病気で全員が死んでしまった船が、スケルトンたちの操る幽霊船となって海を彷徨っているという話です。

白骨の海賊たちは生きている船員を襲い、時には船ごと海の底に引きずり込むとも言われました。

故郷に帰りたいという思いが、死んでもなお彼らを動かしているのかもしれません。

日本の骸骨妖怪

実は日本にも、スケルトンの仲間といえる妖怪がいるんです。

「骨女(ほねおんな)」は、美しい女性の顔を持ちながら、体は骸骨という恐ろしい妖怪です。

また、平安時代には呪術の道具として頭蓋骨が使われ、「外法頭(げほうがしら)」と呼ばれる骸骨の式神を操る話も残っています。

起源

スケルトンという概念の起源は、人類の「死」に対する普遍的な恐怖と fascination(魅惑)にあります。

古代からの死生観

人は死ねば肉体は朽ちて、最後には骨だけが残る。この自然の摂理を目の当たりにした古代の人々は、骨に特別な意味を見出しました。

- 骨は魂の器である

- 死者の骨には霊的な力が宿る

- 骨を大切にしないと死者が祟る

こうした考えが、動く骸骨という発想につながったんですね。

呪術と魔法の影響

中世の魔術師たちは、死者を操る「ネクロマンシー」(死霊術)を研究していました。骸骨に仮初めの命を与えて従者とする、という発想は、この時代の魔術思想から生まれたものです。

実際に、日本でも中国でも、頭蓋骨を呪術の道具として使う例があり、東西を問わず「骨には特別な力がある」と考えられていたことが分かります。

現代のスケルトン像

1958年の映画『シンバッド七回目の航海』と1963年の『アルゴ探検隊の大冒険』で、特撮監督レイ・ハリーハウゼンが作り出した骸骨戦士が、現在のスケルトンのイメージを決定づけました。

カチャカチャと音を立てながら剣を振るい、首を落とされても自分で拾って元に戻すユーモラスな動き。これらの映像表現が、その後のゲームやアニメのスケルトンの原型となったんです。

まとめ

スケルトンは、人類の死生観と恐怖、そして想像力が生み出した永遠の怪物です。

重要なポイント

- 世界各地の伝承に登場する動く骸骨の怪物

- 魔法や怨念によって動き、不死身に近い耐久力を持つ

- 「死の舞踏」に象徴される、死の平等性を表現する存在

- ギリシャ神話から現代のゲームまで、時代を超えて愛される

- 東西問わず、骨に特別な力を見出す人類共通の感覚から生まれた

カラカラと骨を鳴らしながら踊るスケルトンは、恐ろしくもどこか哀しい存在です。

死んでもなお動き続ける彼らは、私たちに「死とは何か」「生きるとは何か」という永遠の問いを投げかけているのかもしれませんね。