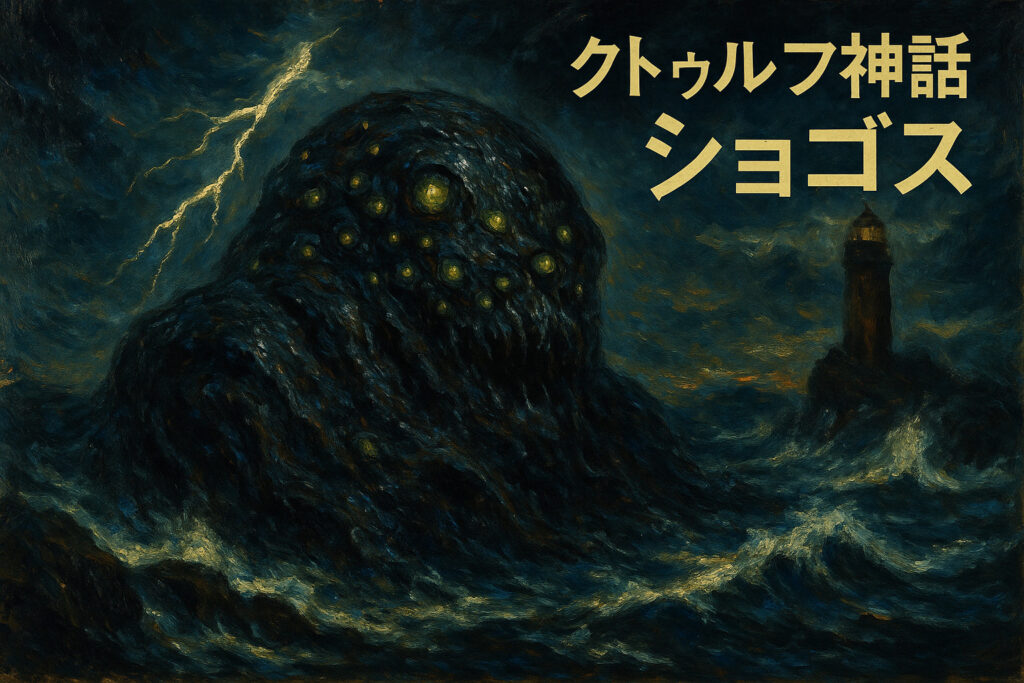

漆黒のアメーバ状の塊に、無数の目玉が浮かんでいる——。

そんな恐ろしい姿を想像できますか?

クトゥルフ神話に登場する「ショゴス」は、かつて宇宙から来た支配者たちに創造されながらも、やがて知性を獲得して反乱を起こした、恐怖の奴隷生物なんです。この記事では、クトゥルフ神話を代表する怪物「ショゴス」の姿や能力、そして数億年にわたる壮絶な歴史をわかりやすくご紹介します。

概要

ショゴス(Shoggoth)は、H.P.ラヴクラフトが生み出したクトゥルフ神話に登場する架空の生物です。

「古のもの(エルダーシング)」と呼ばれる宇宙生物によって、数億年も昔に創造されました。もともとは単なる労働用の奴隷生物だったのですが、長い年月をかけて知性を身につけ、最終的には創造主に反乱を起こすという、恐ろしくも悲劇的な存在なんですね。

初出は1931年にラヴクラフトが執筆した小説『狂気の山脈にて』です。この作品で、南極探検隊がショゴスと遭遇する場面が詳細に描かれています。

アメリカの作家エドガー・アラン・ポーの作品『ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語』に登場する鳥の鳴き声をモデルにしたとされており、クトゥルフ神話の中でも特に印象的な怪物として知られています。

系譜

ショゴスの誕生には、壮大な宇宙規模の歴史が関わっています。

古のものによる創造

数十億年前、地球外生命体である「古のもの」が地球に飛来しました。彼らは高度な科学技術を持つ種族で、地球上で巨大な都市を建設するために、労働力となる生物を必要としていたんです。

そこで創造されたのがショゴスでした。

地球生命の起源説

興味深いことに、一部の伝承では「ショゴスの細胞から、地球上の様々な生命が誕生した」とされています。

つまり、人類を含む地球上のすべての動植物は、元をたどればショゴスの細胞に行き着くというわけなんですね。これは非常に恐ろしい考え方ですが、クトゥルフ神話らしい設定といえます。

もう一つの説では、「ウボ=サスラ」という外なる神の細胞からショゴスが作られたともされています。どちらにしても、地球生命の根源に関わる存在なんです。

知性の獲得

創造当初のショゴスは、ほとんど知能を持たない単純な生物でした。

古のものは催眠術のような暗示でショゴスを操り、都市建設や海底での重労働に従事させていました。しかし、ショゴスの細胞には自己進化能力という特殊な性質が備わっていたんです。

分裂繁殖を繰り返すうちに、一部の個体が脳を固定化して知能を発達させていきました。そして何百万年もの時間をかけて、ついには主人である古のものの行動を模倣し、高度な知性を持つようになったのです。

中でも「ショゴス・ロード」と呼ばれる上位種族は、人間に匹敵するほどの知能を誇り、物の製作まで行えるようになりました。

姿・見た目

ショゴスの外見は、まさに「恐怖」そのものです。

基本的な形態

ショゴスの外見的特徴

- 大きさ:直径約15フィート(約4.6メートル)が標準。地下鉄の車両ほどの巨大な個体も存在する

- 色:漆黒で玉虫色に光る粘液状

- 形状:タールでできたアメーバのような不定形

- 表面:無数の目玉が浮かび、消えていく

- 質感:泡立つような原形質の塊

『狂気の山脈にて』の中では、「形のない原形質の泡の集合体で、かすかに自己発光し、無数の一時的な目が緑色に光る膿のように表面に浮かび上がっては消えていく」と描写されています。

想像するだけで鳥肌が立ちますよね。

自在に変化する体

ショゴスの最大の特徴は、その可塑性の高さです。

必要に応じて、どんな形態にも自由自在に変化できるんです。手足、翼、触手、感覚器官——古のものが必要とするあらゆる器官を、その場で作り出すことができました。

極端な話、人間の姿に化けることさえ可能だといわれています。これは、地球上の生命がショゴスの細胞から生まれたという設定とも関連していますね。

幼生ショゴス

特殊な個体として「幼生ショゴス」というものも存在します。

幼生ショゴスの特徴は以下の通りです:

- 人間の体組織に酷似している

- 日焼けしたような明るい褐色の肌

- 大きな傷口のような裂け目があり、内臓が見える

- 血は流れていない

- 全身が絶えず震えている

- 人間では不可能な角度で体を曲げられる

非常に知的で狡猾なため、人間社会に簡単に溶け込むことができてしまうという、恐ろしい性質を持っているんです。

特徴

ショゴスには、他の怪物とは一線を画す特別な能力があります。

鳴き声「テケリ・リ」

ショゴスは「テケリ・リ!テケリ・リ!」という独特の声を発します。

これは元々、主人である古のものが使っていた言語を真似たものなんです。ショゴスたちは、古のものの出す音を模倣して声帯器官を発達させました。

この鳴き声は、古のものの文明が滅んだ後も、南極の廃墟で延々と繰り返されているといわれています。

水陸両生

ショゴスはもともと海底での労働用に作られたため、水中での活動に適しています。

しかし反乱を繰り返す中で、陸上でも生存できる能力を獲得しました。ただし、地上では動きが若干鈍くなるという弱点もあります。

高い戦闘能力

ショゴスの戦闘力は、圧倒的です。

- 巨大な体で敵を押しつぶす

- 自在に形を変えて攻撃を回避

- どんな器官も作り出せるため、攻撃手段は無限

- 非常に高い生命力で、簡単には倒せない

『狂気の山脈にて』では、巨大ペンギンの群れを次々と押しつぶしながら人間を追いかける場面が描かれています。

知能と従順性

興味深いのは、ショゴスの知能と従順性のバランスです。

テレパシーや呪文を使えば操ることは可能ですが、知能が高いために必ずしも従順ではありません。基本的に危険な生物であることに変わりはないんですね。

一方で、作られた奉仕種族としての本能から、主人を求める個体も存在します。現代でも、「深きもの(ディープワン)」などの種族に仕えているショゴスがいるとされています。

擬態能力

地球上のすべての生物がショゴスの細胞から進化したという設定から、知性を持ったショゴスはあらゆる生物に擬態できるといわれています。

遺伝子レベルで差異がないため、これを擬態と呼ぶべきかすら不明です。つまり、あなたの隣にいる人間が、実はショゴスかもしれない——そんな恐怖を感じさせる設定なんですね。

伝承

ショゴスの歴史は、反乱と抑圧の繰り返しでした。

最初の反乱(2億5千万年前)

ショゴスが古のものに仕え始めて何百万年か経過した頃、知性を持つ個体が現れ始めました。

彼らは自分たち種族の置かれた状況——つまり、奴隷としての立場に疑問を抱くようになったんです。不満はまず監視官への攻撃という形で表れ、やがて古のもの全体に対する憎悪へと発展していきました。

そして約2億5千万年前、ショゴスは一斉蜂起を起こします。

この反乱は熾烈を極めました。古のものの油断もあり、ショゴスたちは次々と創造主を引き裂いていったんです。一時は反乱が成功するかに見えました。

反乱の鎮圧

しかし、途中から古のものの反撃に遭い、形勢は徐々に逆転していきます。

結局、ショゴスによる反乱は鎮圧されてしまいました。知性を持ったショゴスは再教育を施され、監視も厳しくなり、元の従属種族としての生活に戻されたのです。

ただし、古のものはショゴスに完全に依存していたため、全滅させることはできませんでした。有効な反撃手段もなく、この問題は解決されないまま続いていくことになります。

古のものの衰退とショゴスの生き残り

その後、古のものは他の種族(大いなるクトゥルフやミ=ゴなど)との戦争に敗れ、壊滅的な損害を受けました。

彼らは海中へと追いやられ、最後の居留地である水中都市に移り住みます。大半のショゴスは地底深くに封印されましたが、古のものの目が届かない場所で生き延びた個体もいたようです。

南極の遺跡

1930年代、ミスカトニック大学の調査隊が南極の古代遺跡を調査した際、凍っていた古のものの遺体を発見します。

しかし調査隊は、遺跡に棲息していた野良ショゴスに襲われ、ほとんどのメンバーが命を落としてしまいました。この出来事は『狂気の山脈にて』の中心的なエピソードです。

南極には今も、古のものの支配を逃れて生きているショゴスがいるという噂が絶えません。

インスマウスとの関係

ラヴクラフトの別作品『インスマウスの影』では、インスマウスの深きものたちがショゴスを使役している可能性が示唆されています。

彼らはショゴスの細胞を村に持ち込み、アメリカ大陸の侵略に使用しようとしていたという記述もあります。ショゴスの高い戦闘能力と水陸両生の性質は、深きものにとって理想的な侵略兵器だったわけですね。

アブドゥル・アルハザードの否定

クトゥルフ神話の重要文書『ネクロノミコン』の著者である狂えるアブドゥル・アルハザードは、ショゴスの実在を必死に否定しています。

彼はショゴスを「妄想の産物」だと断言しているんです。これは逆に、彼がショゴスの存在にいかに恐怖していたかを示しているともいえますね。

出典

ショゴスが登場する主な作品をご紹介します。

原作

- H.P.ラヴクラフト『ユゴスよりのもの(Fungi from Yuggoth)』(1929-30年)— 名前のみ言及

- H.P.ラヴクラフト『狂気の山脈にて(At the Mountains of Madness)』(1931年)— ショゴスの詳細な描写がある代表作

- H.P.ラヴクラフト『インスマウスの影』— 深きものとショゴスの関係が示唆される

- H.P.ラヴクラフト『戸口にあらわれたもの』— インスマウスの魔術師がショゴスを飼い慣らしている

後世の作品

- ロバート・ブロック『無人の家で発見された手記』

- リン・カーター『暗黒の知識のパピルス』『深淵への降下』『黒い蓮の夢』

- ブライアン・ラムレイ『地を穿つ魔』— 亜種の「海棲ショゴス」が登場

- コリン・ウィルソン『古きものたちの墓』

- マイクル・シェイ『ファットフェイス』— 「ショゴス・ロード」という上位種族が登場

- エリザベス・ベア『ショゴス開花』— 学名「オラグポタ」が付けられたショゴスが登場

- 朝松健『狂気大陸』

- 静川龍宗・森瀬繚『うちのメイドは不定形』

現代文化への影響

ショゴスは、現代のファンタジー作品における「スライム」というモンスターの元ネタの一つとされています。

1970年代のテーブルトークRPGで定着した不定形のアメーバ怪物は、1953年のジョセフ・ペイン・ブレナンの作品「沼の怪スライム」に登場する怪物が元になっており、そのさらなる元ネタがショゴスなんですね。

2023年には、AI研究者やエンジニアの間で、大規模言語モデルの不可解な性質を表現するインターネット・ミームとしてショゴスが採用されました。笑顔のマスクをかぶった不気味なショゴスのイラストで、AIの「未知なる知性」を象徴しているんです。

まとめ

ショゴスは、クトゥルフ神話を代表する恐怖の存在です。

重要なポイント

- 宇宙生物「古のもの」によって創造された奴隷生物

- 漆黒のアメーバ状で、表面に無数の目が浮かぶ恐ろしい姿

- 自在に形を変える高い可塑性を持つ

- 「テケリ・リ!」という独特の鳴き声が特徴

- 長い年月をかけて知性を獲得し、創造主に反乱を起こした

- 2億5千万年前の大反乱は鎮圧されたが、一部は生き延びた

- 地球生命の起源になったという説もある

- 南極の遺跡や深海に今も生存している可能性がある

- 現代のファンタジー作品の「スライム」の元ネタの一つ

奴隷として創造されながらも知性を獲得し、創造主に反逆したショゴス。その物語は、単なる怪物譚を超えて、知性と自由、支配と反抗というテーマを私たちに投げかけています。

もしかしたら今この瞬間も、南極の氷の下や深海の闇で、「テケリ・リ!」という声が響いているのかもしれませんね。