私たちが毎日口にするお米や野菜、病気の時に頼る薬、そして疲れた時に飲むお茶。これらは今では当たり前の存在ですが、人類は最初からこれらを知っていたわけではありません。

遠い昔、人々は野生の果実や虫を手当たり次第に食べては病気になり、薬草の知識もなく、農業という概念すら存在しませんでした。そんな時代に、自らの命を賭けて人類に「生きる知恵」を教えてくれた神がいました。その名は神農(しんのう)。

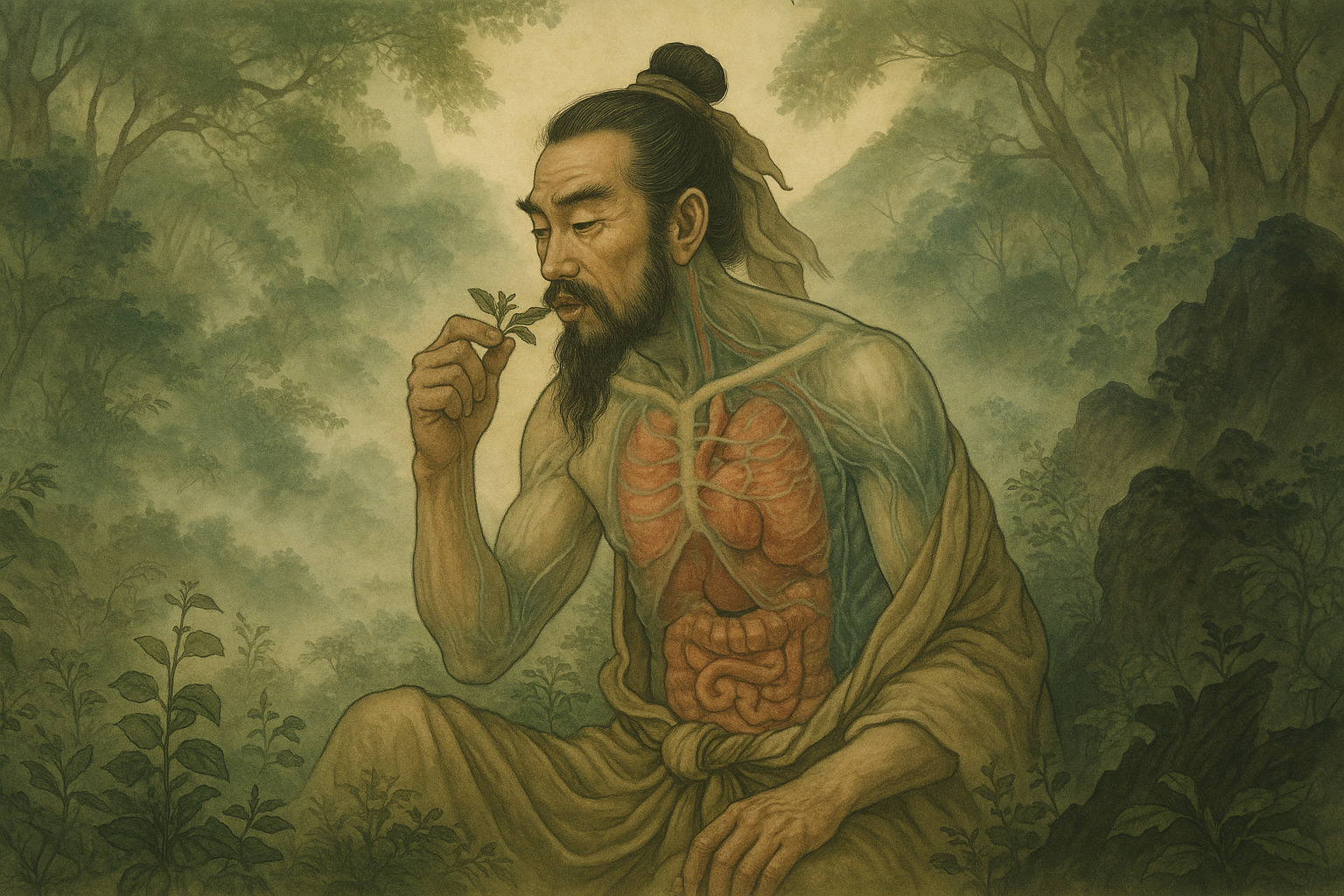

さらにおどろくのは、神農の体がガラスのように透明で、内臓が外から見えたということ。だから毒草を食べても、どこに影響があるかすぐわかったそうです。

ちょっと不思議な姿ですが、これも人間を助けるための特別な体だったんですね。

この記事では、そんな神農の正体から独特な姿、人類に与えた計り知れない恩恵、そして命を賭けた薬草研究の神話まで、詳しくご紹介していきます。

神農とは何者か

神農は、中国神話の「三皇五帝(さんこうごてい)」のひとりで、人類に農業と医学を教えた偉大な神さまです。

別名として「炎帝(えんてい)」「薬王大帝(やくおうたいてい)」「五穀王(ごこくおう)」などとも呼ばれています。

伝説によると、神農の本名は姜石年(きょうせきねん)。母親が龍の気配を感じて身ごもり、姜水(きょうすい)という川のほとりで生まれたといわれています。

なんと生まれて3日で話しはじめ、5日で歩いたそうです!3歳になるころには、大地のしくみをすべて理解していたというから、まさに神童だったんですね。

【神農の基本情報】

- 中国神話の三皇のひとり

- 農業と医学の神

- 別名:炎帝、薬王大帝など

- 姓は姜(きょう)

- 火の神でもある

神農は、伏羲や女媧のあとを継いで中国の帝王になったとされています。

でも権力を求めたわけではなく、人々の苦しみを救うために立ち上がった、やさしい神さまだったのです。

では、そんな神農はどんな姿をしていたのでしょうか?

姿・見た目

神農の姿については、いくつかの伝説があります。

最も有名で特徴的なのは、体が透明だったという話です。

【神農の特別な体】

- 頭と手足以外は透明(水晶のよう)

- 内臓が外から丸見え

- 毒を食べると内臓が黒くなる

- 身長は8尺(約2.4メートル)以上

この透明な体こそが、神農の最大の武器でした。

薬草や毒草を食べたとき、どの内臓にどんな影響があるか、すぐに目で見てわかったんです。まるで生きたレントゲンみたいですよね。

一部の伝説では、神農は牛の頭をもつ姿で描かれることもあります。

これは農業で牛が大切な働き手だったことと関係があるといわれています。

また、炎帝と呼ばれることから、火の神としての性格ももっていました。

神農はまた、「赭鞭(しゃべん)」という赤い鞭をもっていました。

この鞭で植物をたたくと、その植物が薬になるか毒になるか、寒性か熱性かがわかったそうです。

いずれにしても、神農の姿は人間を助けるための特別なものだったんですね。

この独特な姿をした神農は、いったいどんな役割をはたしたのでしょうか?

役割

神農の役割は、ひとことでいえば「人類の生活を豊かにすること」でした。

まだ何も知らなかった人間たちに、生きていくための基本的な知恵を教えてくれたのです。

まず、神農が教えた最も重要なことは農業でした。

それまでの人間は、野生の果実や虫、動物の血などを手当たり次第に食べていて、しょっちゅう病気になっていました。

そこで神農は:

【神農が教えた農業技術】

- 五穀(米・キビ・アワ・小麦・大豆)の栽培法

- 農具(すき・くわ)の作り方

- 土地の選び方と改良法

- 井戸の掘り方

- 1年を24の季節に分ける農業暦

次に、神農は医学の基礎もつくりました。

なんと自分の体で薬草を試して、その効果を確かめたんです:

【神農の医学への貢献】

- 365種類の薬草を発見

- 1日に70回も中毒になりながら研究

- 『神農本草経』という医学書を残す

- 鍼灸(しんきゅう)の技術も開発

- お茶の発見(解毒作用があることを発見)

さらに神農は、物々交換の市場をつくり、商業のはじまりもつくりました。

昼に市場を開いて、人々が必要なものを交換できるようにしたんです。

神農の役割は、まさに「文明の父」であり「人類の恩人」といえるでしょう。

では、そんな神農にまつわる神話には、どんなお話があるのでしょうか?

神話

神農にまつわる神話で一番有名なのは、「神農、百草を嘗(な)む」というお話です。

命がけの薬草研究

むかしむかし、人々は病気になっても、どうすればいいかわかりませんでした。

神農は人々を救うため、自ら山野を歩きまわり、すべての植物を口にして試すことにしました。

透明な体をもつ神農は、毒草を食べると内臓が黒くなるのが見えました。

「ああ、この草は肝臓に悪いな」「この草は胃によくない」と、ひとつひとつ記録していったのです。

ある日、神農は70種類もの毒草にあたってしまいました。

体中が真っ黒になり、死にそうになったとき、たまたま口にした緑の葉っぱで体が回復しました。これが「お茶」の発見だったんです!

ショウガとの出会い

ある日、神農のもとに、一本の植物がやってきました。

それはショウガでした。「神農さま、わたしはどこに行っても毒だと思われて抜かれてしまいます。助けてください」

神農はショウガを調べ、「きみは毒じゃない。体を温める薬になるんだよ」と教えて、日当たりのよい場所を見つけてあげました。

それから、ショウガは中華料理に欠かせない香辛料になったのです。

悲しい最期

神農は40万種類以上の植物を調べました。

しかし最後に、小さな黄色い花を食べたとき、腸がばらばらに裂けてしまいました。

これは「断腸草(だんちょうそう)」という猛毒の草でした。

神農は死ぬ間際まで、その毒の作用を記録しつづけました。

まさに人類のために命をささげた、真の英雄だったのです。

黄帝との関係

神農は炎帝とも呼ばれ、黄帝(こうてい)と兄弟だったという説もあります。

ふたりは若いころ、世界の支配をめぐって戦いました。黄帝が勝ちましたが、神農は山にこもり、植物の研究に生涯をささげることにしたのです。

これらの神話は、神農が自己犠牲の精神で人類に尽くした、偉大な存在だったことを教えてくれます。

まとめ

神農のものがたりを通して、農業と医学がどのようにはじまったかがわかりましたね。

神農は、牛の頭と透明な体という不思議な姿をしていましたが、その特別な体を使って、人類のために命をかけて尽くしてくれました。

五穀の栽培を教え、薬草を発見し、市場をつくって商業もはじめた。

まさに「生きる知恵」のすべてを人間にさずけてくれたのです。

【神農が残したもの】

- 農業(五穀の栽培、農具)

- 医学(365種の薬草、お茶)

- 商業(市場、物々交換)

- 暦(24節気)

- 自己犠牲の精神

神農が自分の体で毒を試し、最後は毒草で命を落としたこと。

でも死ぬ瞬間まで、その毒の作用を記録しつづけた姿は、まさに人類への深い愛情のあらわれです。

いまでも中国や日本では、神農をまつる神社やお寺があります。

大阪の少彦名神社では「神農さん」として親しまれ、薬業関係者や医療従事者から信仰されているんですよ。

毎日食べるお米や野菜、病気のときに飲む薬、そしてホッとひといきつくお茶…これらすべてに、神農の恩恵がこめられています。