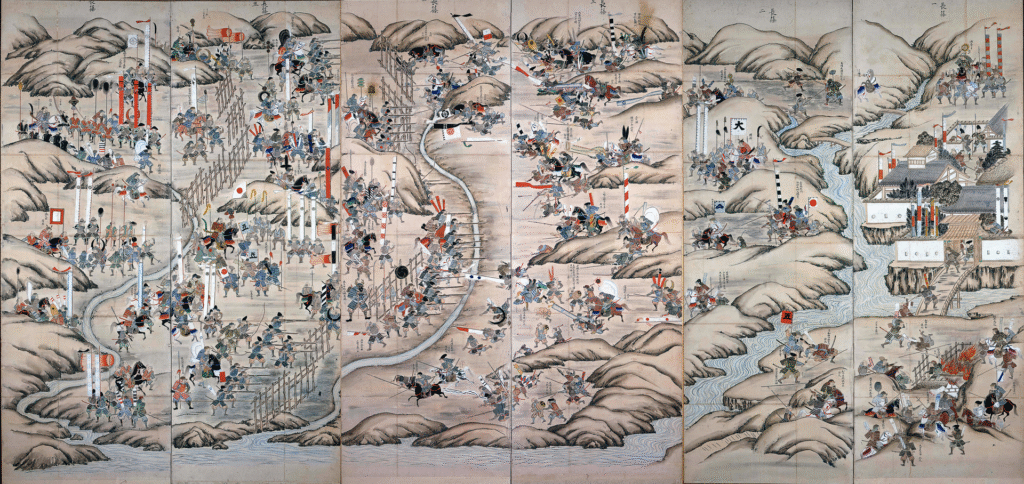

戦国時代(1467-1615年)は、数百の大名が覇権を競い合った日本史上最も激動の時代でした。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑だけでなく、全国各地で400名以上の武将が領土拡大と生き残りをかけて戦ったのです。

応仁の乱から大坂夏の陣までの約150年間で、鉄砲の導入により戦術が革命的に変化しました。 下剋上により身分制度が流動化し、最終的に265年続く徳川幕府による統一国家が誕生します。

本報告書では、地域別の主要武将から知られざる英傑まで、最新の考古学的発見と学術研究を交えて、戦国時代の武将たちの実像に迫ります。

戦国時代の幕開けと時代背景

応仁の乱から群雄割拠へ

1467年、京都で勃発した応仁の乱は、足利将軍家の後継者争いから始まりました。

11年間の戦乱で京都は焦土と化し、室町幕府の権威は完全に失墜したのです。

中央政府の統制力が失われると、各地の守護代や国人領主たちは独立を宣言します。 彼らは「戦国大名」として台頭しました。

この時代の特徴は「下剋上」でした。 身分の低い者が上位者を倒して成り上がる現象です。

代表例として:

- 油売りから美濃の大名となった斎藤道三

- 農民出身から天下人となった豊臣秀吉

鉄砲伝来がもたらした革命

1543年の鉄砲伝来は戦国時代の転換点となりました。

種子島に漂着したポルトガル人がもたらした火縄銃は、日本の職人により急速に改良・量産されます。 1549年には織田信長が500人の鉄砲隊を組織していました。

1575年の長篠の戦いでは、信長・家康連合軍が3000挺の鉄砲を用いた一斉射撃で武田騎馬隊を壊滅させます。

これにより、個人の武勇より集団戦術の時代へと移行したのです。

東日本の覇者たち

東北地方:独眼竜と奥州の雄

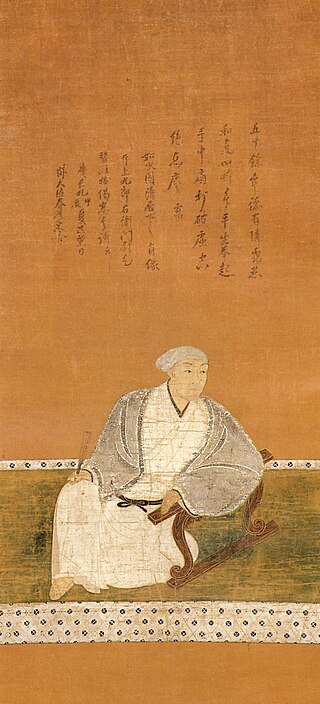

伊達政宗(1567-1636)

「独眼竜」の異名で知られる政宗は、幼少期に天然痘で右眼を失いました。

しかし、23歳で南奥州の大部分を制圧します。

政宗の特筆すべき功績:

- 1613年に支倉常長を団長とする遣欧使節団をローマ教皇のもとへ派遣

- 日本初の太平洋横断外交使節団となった

- 関ヶ原の戦いでは東軍に味方

- 戦後は仙台藩62万石の初代藩主として、現在の仙台市の基礎を築く

上杉謙信(1530-1578)

越後の龍と呼ばれた謙信は、生涯不敗の戦の天才として知られています。

毘沙門天を深く信仰し、生涯独身を貫きました。 武田信玄との5度にわたる川中島の戦いで有名ですが、実は織田信長も手取川の戦い(1577年)で謙信に大敗しています。

謙信の死後、養子の景勝と景虎の間で御館の乱が勃発し、上杉家は衰退への道をたどりました。

その他の東北の武将

最上義光(1546-1614)

- 「羽州の狐」と呼ばれた謀略家

- 関ヶ原の戦いでは東軍として上杉軍の南下を阻止

- 功績により出羽国57万石の大大名となる

- 妹の義姫が伊達輝宗に嫁ぎ、甥の政宗とは複雑な関係

佐竹義重

- 「鬼義重」と恐れられる

- 1567年の沼尻の戦いで8,600挺もの鉄砲を使用

- 関ヶ原で西軍についたため、常陸54万石から出羽久保田20万石へ減封

関東地方:小田原の北条と甲斐の虎

後北条氏の100年支配

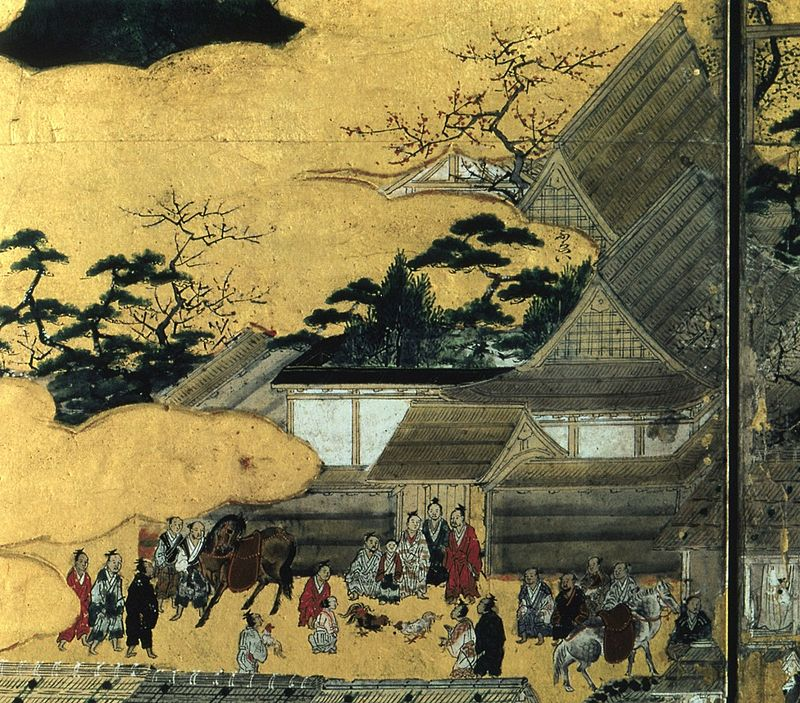

後北条氏は、伊勢宗瑞(北条早雲)が1494年に小田原城を奪取して以来、5代100年にわたり関東を支配しました。

3代目の北条氏康は、1545年の河越夜戦で上杉・足利連合軍を撃破します。 これにより関東制覇の基礎を固めました。

しかし1590年、豊臣秀吉の22万の大軍に包囲されます。

- 4代目氏政と弟氏照が切腹

- 5代目氏直は高野山へ追放

- 北条氏は滅亡

武田信玄(1521-1573)

「甲斐の虎」と称された信玄は、風林火山の軍旗のもと、最強の騎馬軍団を率いました。

信玄の功績は軍事だけではありません:

- 信玄堤と呼ばれる治水工事

- 甲州法度之次第という分国法の制定

- 内政面でも優れた手腕を発揮

1573年、上洛途中に病死しました。 宿敵上杉謙信は信玄の死を聞いて涙を流したといいます。

中部・近畿の戦国大名

美濃の蝮と近江の義将

斎藤道三(1494-1556)

「美濃の蝮」と呼ばれた道三は、油売りから一国の主へと成り上がった下剋上の象徴です。

最新の研究では、道三の国盗りは父子二代にわたる事業だったことが判明しています。

道三は娘の濃姫を織田信長に嫁がせて同盟を結びました。 しかし1556年、実子義龍との長良川の戦いで討死します。

浅井長政(1545-1573)

北近江の大名だった長政は、信長の妹お市を妻に迎えて織田家と同盟を結びました。

しかし信長が浅井家の盟友朝倉氏を攻撃すると、義理を重んじて織田家を裏切ります。 姉川の戦いで敗北しました。

1573年の小谷城落城時、お市と3人の娘(後の淀殿、初、江)を信長に託して自刃しました。

朝倉義景(1533-1573)

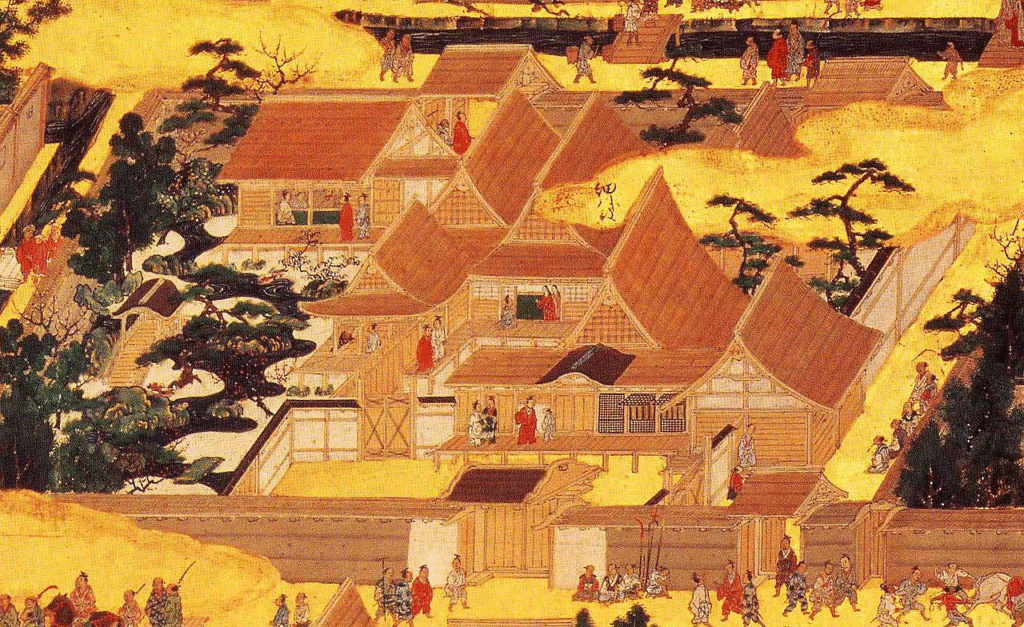

朝倉氏の本拠地一乗谷は「北ノ京」と呼ばれ、人口1万人を超える文化都市でした。

2025年現在も発掘が続く一乗谷遺跡からは、170万点以上の遺物が出土しています。

発掘で判明した事実:

- 茶の湯文化が身分を問わず浸透

- タイ、マレーシア、中国との国際貿易

畿内の下剋上

松永久秀(1508-1577)

「戦国の三大梟雄」の一人である久秀は、以下の悪行で知られています:

- 主家の三好家を乗っ取る

- 将軍足利義輝を暗殺

- 東大寺大仏殿を焼き討ち

しかし茶人としても一流で、名物茶釜「平蜘蛛」を所有していました。

信長に反旗を翻して信貴山城に籠城した際、平蜘蛛を叩き割って爆死したという逸話は有名です。 ただし、実際は自刃したとされています。

三好長慶(1522-1564)

信長に先駆けて畿内を制圧し、最盛期には9か国を支配しました。

革新的政策の先駆者:

- 鉄砲の組織的運用

- 楽市楽座政策

- 後に信長が採用する政策の多くを先行実施

最新の研究では、三好長慶を「プロト信長」として再評価する動きが強まっています。

西日本の群雄

中国地方の謀将

毛利元就(1497-1571)

「乞食若殿」と呼ばれた貧しい少年時代から、謀略と外交により中国地方10か国を制する大大名へと成長しました。

1555年の厳島の戦いでは、宮島におびき寄せた陶晴賢軍を夜襲で壊滅させます。 この勝利により大内氏の旧領を吸収しました。

元就の戦略:

- 次男の吉川元春を吉川家の養子に

- 三男の小早川隆景を小早川家の養子に

- 「毛利両川」体制を確立

宇喜多直家(1529-1582)

斎藤道三、松永久秀と並ぶ「戦国の三大梟雄」の一人です。

暗殺と謀略の天才として恐れられました:

- 義父を茶会で毒殺

- 鉄砲を使った暗殺を日本で初めて組織的に実施

その一方で:

- 優れた治水事業により備前を豊かな国に変える

- 息子の秀家は豊臣政権の五大老の一人となる

四国統一の野望

長宗我部元親(1539-1599)

幼少期「姫若子」と呼ばれた軟弱な少年でしたが、初陣で勇名を馳せます。 その後「鬼若子」へと変貌しました。

元親の歩み:

- 1575年から1583年にかけて四国全土を統一

- 1585年の秀吉による四国征伐で10万の大軍に屈服

- 土佐一国へ減封

「長宗我部氏掟書」という100か条の分国法を制定し、優れた内政手腕も発揮しました。

九州三国志

九州では島津氏、大友氏、龍造寺氏の三大勢力が覇権を争いました。

島津義弘(1535-1619)

「鬼島津」と呼ばれた猛将です。

関ヶ原の戦いでの「捨て奸(すてがまり)」—敵中を正面突破する退却戦は、敵将の徳川家康も賞賛したといいます。

島津氏の戦術:

- 「釣り野伏せ」という独特の戦術を使用

- 1584年の沖田畷の戦いでは、わずか5,000の兵で龍造寺隆信率いる25,000の大軍を撃破

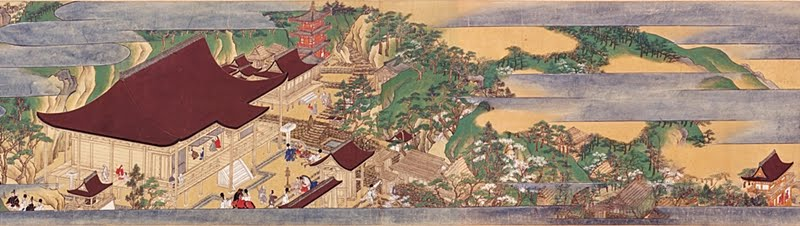

大友宗麟(1530-1587)

九州のキリシタン大名の代表格で、洗礼名を「ドン・フランシスコ」といいました。

宗麟の功績と衰退:

- ポルトガルとの貿易で巨万の富を築く

- 1582年には天正遣欧少年使節をローマへ派遣

- 1578年の耳川の戦いで島津軍に大敗

- 勢力は急速に衰退

知られざる重要人物

天才軍師たち

黒田官兵衛(1546-1604)

秀吉の参謀として活躍し、「軍師官兵衛」として知られます。

波乱の生涯:

- 荒木村重の謀反に巻き込まれ、1年間土牢に幽閉

- 足が不自由になる

- その才能を恐れた秀吉から**「次の天下人」**として警戒される

関ヶ原の戦いでは、九州で独自に挙兵して勢力拡大を図りました。 しかし、わずか1日で東軍が勝利したため野望は潰えます。

竹中半兵衛(1544-1579)

黒田官兵衛と並ぶ秀吉の「両兵衛」の一人です。

半兵衛の逸話:

- わずか16人で稲葉山城を奪取

- 官兵衛が幽閉された際、その息子(後の黒田長政)を匿う

- 信長の処刑命令から救い、「義」を貫く

36歳の若さで病死しましたが、その死は秀吉の天下統一事業に大きな損失となりました。

戦国の女性たち

立花誾千代(1569-1602)

「雷神」道雪の娘で、女城主として実際に軍を率いた稀有な存在です。

誾千代の武勇:

- 父から名刀「雷切」を受け継ぐ

- 女性だけで構成された親衛隊を組織

- 鉄砲で武装させる

- 柳川城籠城戦では、尼僧たちまで動員して徹底抗戦

その勇猛さは敵味方から称賛されました。

井伊直虎(?-1582)

井伊家の男子が相次いで死去したため、女地頭として一族を率いました。

後に「徳川四天王」の一人となる井伊直政を養育し、井伊家の存続に成功します。

2017年のNHK大河ドラマで注目を集めましたが、実は同時代史料が少なく、その実像には謎が多いのです。

異国の侍・弥助

弥助(1555頃-没年不詳)は、1581年に織田信長に仕えた日本初の外国人侍です。

弥助の特徴:

- 身長6尺2分(約188cm)の巨躯

- 「十人力」と評された怪力

- 信長から家と俸禄を与えられる

本能寺の変では信長の側で戦いました。 明智光秀に捕らえられた後、イエズス会に引き渡され、その後の消息は不明です。

2019年以降の動向:

- トーマス・ロックリーの研究により国際的に注目

- 2024年には弥助の侍としての地位について日本の歴史学者間で活発な議論

戦国時代の家系図と同盟関係の複雑な網

政略結婚による運命

戦国時代の政略結婚で最も有名なのは、お市の方の波乱の生涯です。

お市の方の数奇な運命:

- 信長の妹として浅井長政に嫁ぐ

- 夫の裏切りと死を経験

- 柴田勝家に再嫁

- 秀吉との賤ヶ岳の戦いで夫とともに自害

しかし、お市の3人の娘たちは生き延びました:

- 長女・茶々(淀殿):秀吉の側室となって秀頼を産む

- 三女・江:徳川秀忠に嫁いで3代将軍家光の母となる

この血縁関係により、織田・浅井・豊臣・徳川の血が複雑に絡み合うことになりました。

養子制度と家督争い

戦国大名は実子がいても、有能な武将を養子に迎えて家を強化しました。

小早川秀秋の複雑な立場:

- 最初は秀吉の養子(羽柴秀俊)

- 次に小早川隆景の養子となる

- この二重の養子関係が、関ヶ原での運命の裏切りにつながる

西軍として参戦しながら、戦闘中に東軍に寝返り、西軍の敗北を決定づけました。 しかし秀秋は2年後、わずか20歳で急死し、「裏切り者の末路」として語り継がれることとなります。

重要な合戦と戦術革新

桶狭間から関ヶ原まで

1560年:桶狭間の戦い

織田信長がわずか2,500の兵で今川義元の25,000の大軍を破った奇跡の勝利です。

戦いの影響:

- 雷雨に紛れた奇襲攻撃により義元を討ち取る

- この勝利で信長は一躍有名となる

- 松平元康(後の徳川家康)との同盟への道が開かれる

1575年:長篠の戦い

織田・徳川連合軍が3,000挺の鉄砲と馬防柵を用いて武田騎馬隊を壊滅させました。

最新の研究結果:

- 従来言われていた「三段撃ち」は後世の創作

- 実際は地形と防御施設を生かした総合的な戦術の勝利

しかし、この戦いが鉄砲の時代の到来を決定づけたことは間違いありません。

1600年:関ヶ原の戦い

東軍8万9千と西軍8万2千が激突した天下分け目の決戦です。

戦いの特徴:

- 小早川秀秋の裏切りにより、わずか6時間で勝負が決する

- 秀秋の裏切りは事前に計画されていた可能性が高い

- 気象条件が戦況に大きく影響

最新の研究成果と考古学的発見

一乗谷遺跡の継続的発掘(2020-2025)

朝倉氏の本拠地だった一乗谷では、2025年現在も発掘調査が続いています。

170万点を超える遺物が出土しており、最新のLiDAR技術により山中の遺構も発見されました。

特に注目すべき発見:

- 身分を問わず茶の湯文化が浸透していたことを示す茶道具の大量出土

- タイ、マレーシア、中国との国際貿易を証明する輸入陶磁器

当時の都市計画の全貌が明らかになりつつあります。

本能寺の変の新説(2014-2020)

2014年、岡山県林原美術館で発見された書状により、新たな可能性が浮上しました。

明智光秀の謀反は四国の長宗我部氏を守るためだった可能性です。

研究の進展:

- 2017年:光秀直筆の書状が発見され、前将軍足利義昭との接触が確認

- 2020年:NHK「本能寺の変サミット」で7人の歴史学者が議論

- 「四国説」が最も支持を集める

従来の怨恨説から、より複雑な政治的動機への理解が深まっています。

デジタル人文学の進展

くずし字認識AI「KuroNet」の開発により、戦国時代の古文書解読が飛躍的に進歩しました。

デジタル技術の活用:

- 2022年:スマートフォンアプリ「みを」がグッドデザイン賞を受賞

- 一般市民も古文書研究に参加可能に

- 立命館大学では100万件を超える日本文化財のデータベース化が進行

- GISを用いた城郭配置や交易路の分析

戦国時代の地政学的理解が深化しています。

戦国から泰平へ:統一への道程

信長の革新、秀吉の統合、家康の安定

織田信長の革新

信長が実施した改革:

- 楽市楽座により商業を振興

- 関所を撤廃して物流を活性化

- キリスト教を保護して仏教勢力を牽制

- 安土城という革新的な城郭を築く

しかし1582年、本能寺の変で志半ばに倒れました。

豊臣秀吉の統合

秀吉は信長の事業を継承し、1590年の小田原征伐で日本統一を達成します。

秀吉の政策:

- 太閤検地により土地制度を整備

- 刀狩りで兵農分離を進める

- 身分制度を固定化

しかし朝鮮出兵の失敗と、世継ぎ問題により豊臣政権は動揺しました。

徳川家康の安定

関ヶ原の勝利後、1603年に江戸幕府を開きます。

家康の統治システム:

- 参勤交代制度により大名を統制

- 鎖国政策で対外関係を管理

- 265年続く泰平の世を築く

信長が壊し、秀吉が作り、家康が固めた—この三英傑の連続した努力により、戦国の混沌は終焉を迎えました。

戦国武将たちが残したもの

戦国時代の武将たちは、単なる軍事指導者ではありませんでした。

革新的な政治家、経済改革者、文化の保護者でもあったのです。

彼らが残した遺産

軍事技術

- 鉄砲の導入により日本の軍事技術を世界水準に押し上げ

経済システム

- 楽市楽座は商業資本主義の萌芽となる

法制度

- 分国法は近代法制度の先駆けとなる

文化の開花

- 茶の湯、能楽、城郭建築など、現代に続く日本文化の多くが戦国時代に花開く

社会意識の変革

- 下剋上の精神は、実力主義と社会的流動性の可能性を日本社会に刻み込む

現代へのメッセージ

激動の150年を生き抜いた戦国武将たちの物語は、現代においても私たちに勇気と教訓を与え続けています。

彼らの栄光と挫折、策略と信義、革新と伝統の狭間で紡がれた壮大な人間ドラマは、日本史の中で最も魅力的な時代として、これからも語り継がれていくでしょう。