ヒンドゥー教において知恵、芸術、学問の象徴として広く信仰されているサラスヴァティー女神について、わかりやすく解説します。

静かな力で私たちの創造性と知性を高める女神の魅力に迫りましょう。

名前の意味

「サラスヴァティー」という名前はサンスクリット語の二つの言葉から来ています:

- 「サラス(saras)」=川・水の流れ

- 「ヴァティー(vatī)」=〜を持つ女性

もともとは「川を持つもの」という意味で、水神だったと考えられる。

そこから転じて、知識や言葉、音楽が”流れるもの”の象徴とされるようになりました。

神々との関係

サラスヴァティーはヒンドゥー教の三大神の一人である創造神ブラフマーの妃です。

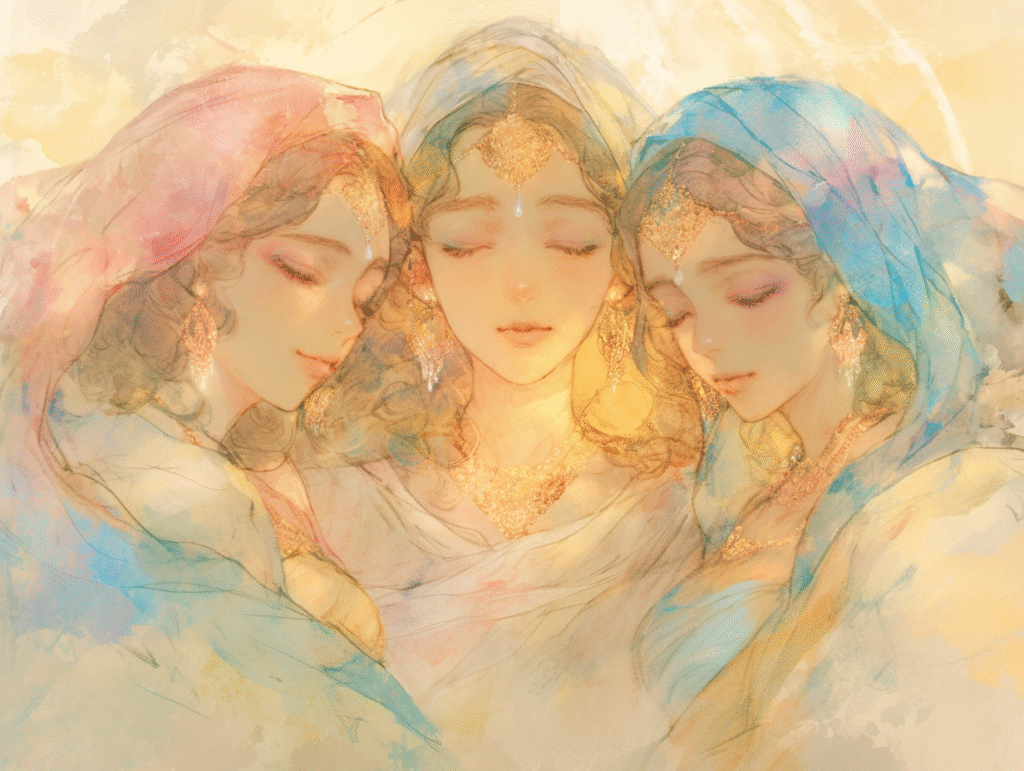

また、ラクシュミー(富の女神)、パールヴァティー(母性の女神)とともに「三大女神」の一柱でもあります。

関連する神々:

- ブラフマー – 創造の神。ラクシュミーの父であり夫でもある。

- ラクシュミー – 富と幸運の女神。ヴィシュヌの妃

- パールヴァティー – 母性・力の象徴。シヴァの妃

ラクシュミー・パールヴァティー・ラクシュミーが三位一体のように、彼女たちの夫たちは「三神一体(トリムールティ)」と呼ばれる。

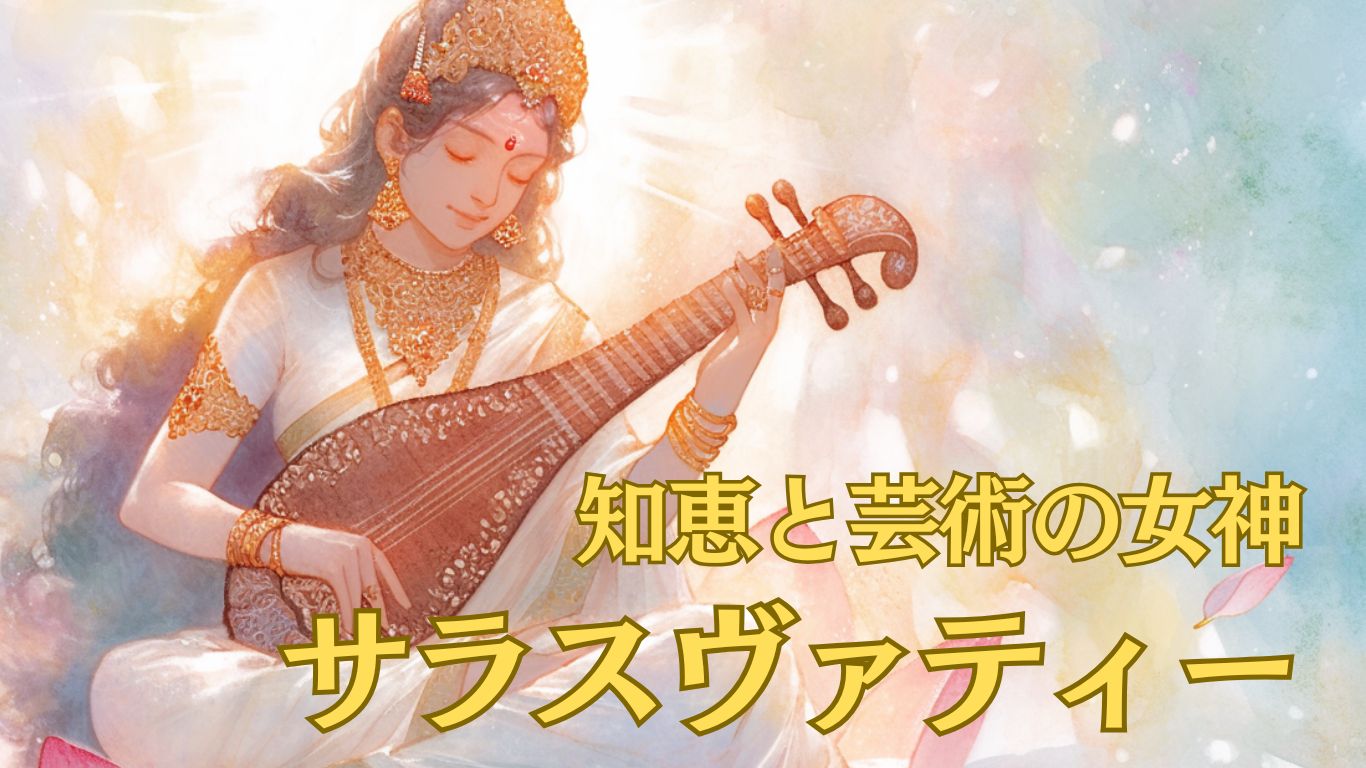

姿と特徴

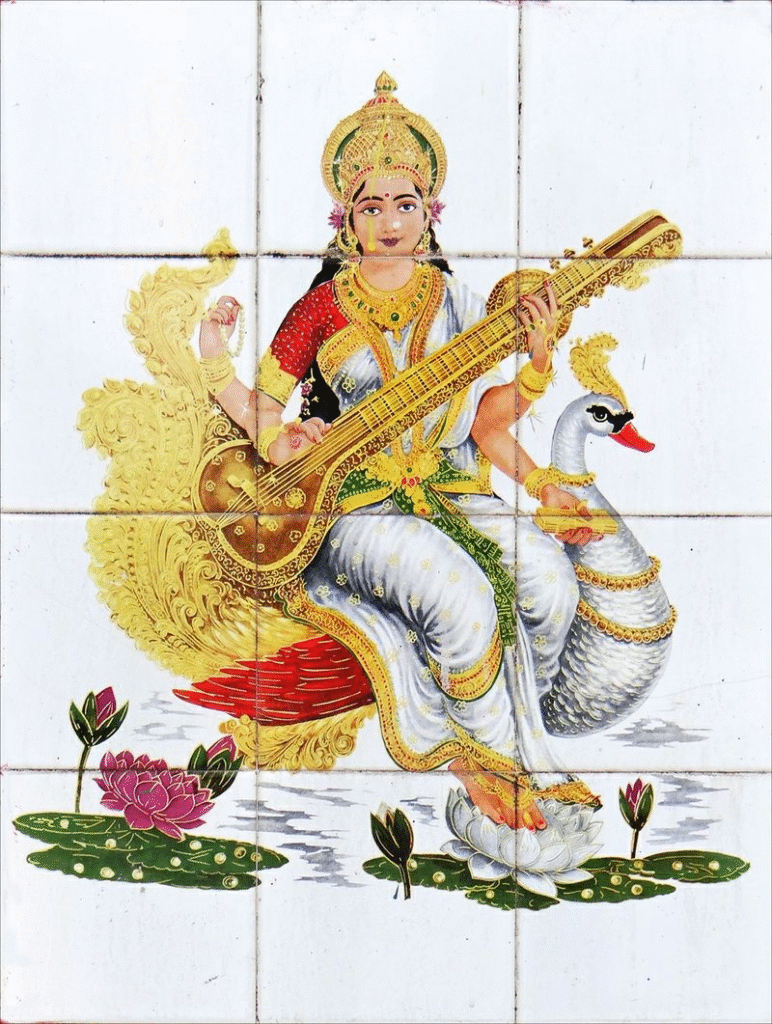

サラスヴァティーの姿は白を貴重としいて、清純や知恵を象徴している。。

特徴的な姿:

- 白い衣装

- 4本の腕(日本の場合も)

- 蓮(座)や白鳥の上に座る

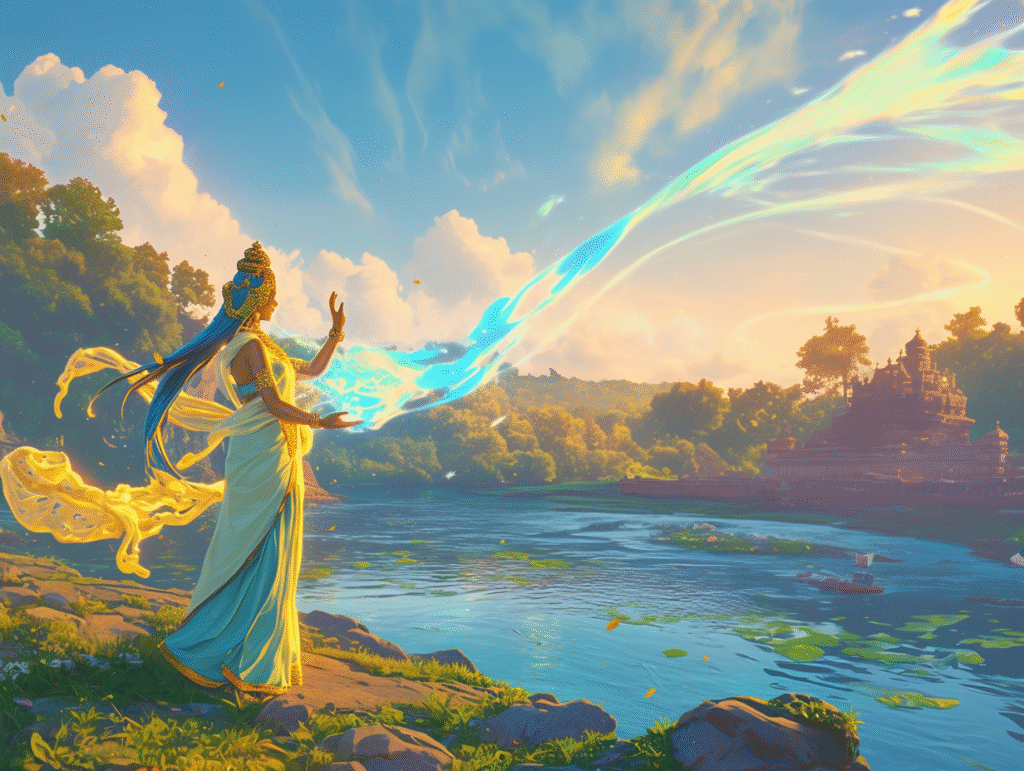

- 川辺/河岸と共に描かれる

- ヴィーナー(弦楽器)を奏でる

- 白鳥やハンサ鳥がそばにいる

- 数珠やヴェーダを持っている

サラスヴァティーは「知と芸術の女神」として描かれています。

他の女神が華やかさや力強さを見せるのに対し、サラスヴァティーは静かな佇まいの中に深い知性を宿しています。

神格と役割

サラスヴァティーは、知と芸術の神格を有している。

サラスヴァティーが象徴するもの:

- 知恵・知識・学問

- 読み書き・言語・詩作・弁論

- 音楽・芸術・ダンス

- 文化

- 浄化

争い方面ではなく、知恵や文化に特化していますね。

有名な神話(ブラフマーとサラスヴァティー)

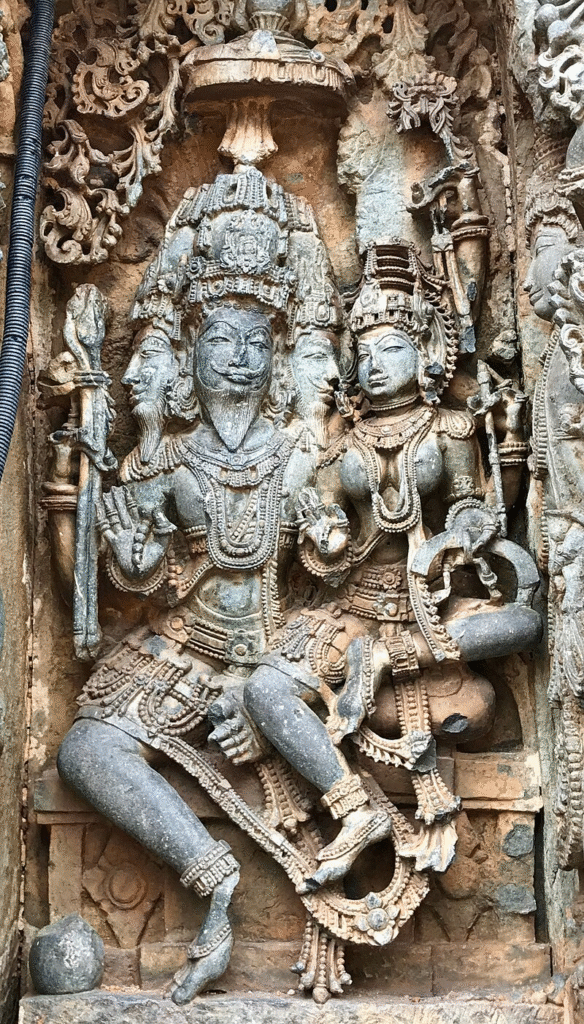

昔々、宇宙の創造神ブラフマーは、自らの身体から美しい女神サラスヴァティーを生み出しました。

その美しさに心を奪われたブラフマーは、彼女を妻に迎えようとしますが、サラスヴァティーはその求婚から逃れようとします。

逃げるサラスヴァティーを常に見ていたいと願ったブラフマーは、前後左右に4つの顔を作り出しました。

さらに、天空を見上げるために五つ目の顔を生じさせました。

逃げ場を失ったサラスヴァティーは、ついにブラフマーの妻となることを受け入れます。

まとめ

サラスヴァティーは、静かに、でも力強く、知恵と創造力を与えてくれる女神です。

ポイントまとめ:

- 名前の意味は「川を持つもの → 知と芸術の女神」

- 創造神ブラフマーの妃であり、三大女神の一柱

- 白衣・ヴィーナー・蓮・白鳥が象徴

- 音楽・詩・学問・文化すべてをつかさどる

現代風にいうと、父親が娘を好きになり、ずっと見ていたいから監視カメラつけて四六時中見られるようにする感じですかね。