「孫悟空と一緒に旅をした、あのお坊さんって誰だっけ?」そう思ったことはありませんか?

実は三蔵法師(さんぞうほうし)って、特定の人物の名前じゃなくて、仏教の経典に詳しいお坊さんへの尊称なんです。でも、私たちが普通「三蔵法師」と聞いて思い浮かべるのは、『西遊記』に登場するあの有名なお坊さん、玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)のことですよね。

この記事では、実在した偉大な僧侶・玄奘と、物語の中で大活躍する三蔵法師について、その波乱万丈な生涯と冒険の数々をご紹介します。

概要

三蔵法師とは、仏教の三つの教え「経蔵(きょうぞう)・律蔵(りつぞう)・論蔵(ろんぞう)」すべてに精通した僧侶のことを指します。

この三つを合わせて「三蔵」と呼ぶんですが、これらは仏教のすべての教えを網羅した大切な書物群なんですね。つまり、三蔵法師というのは「仏教のスペシャリスト」という意味の称号なんです。

三蔵の内容

- 経蔵(きょうぞう):お釈迦様の説法をまとめたもの

- 律蔵(りつぞう):僧侶が守るべき規律や戒律

- 論蔵(ろんぞう):教えの解釈や哲学的な議論

歴史上、多くの僧侶がこの称号を得ていますが、最も有名なのが唐の時代の玄奘です。そして、この玄奘の冒険が後に『西遊記』という壮大な物語になったんですね。

系譜

三蔵法師の伝統は古くから続いています。

有名な三蔵法師たち

中国の歴史には、インドから仏典を持ち帰り、翻訳した偉大な僧侶たちがたくさんいます。

- 鳩摩羅什(くまらじゅう):後秦の時代の訳経僧

- 法顕(ほっけん):東晋の僧侶で、玄奘より前にインドへ旅した先駆者

- 不空金剛(ふくうこんごう):唐代の密教の大成者

- 義浄(ぎじょう):玄奘の後にインドへ渡った僧侶

これらの高僧たちはみな「三蔵法師」と呼ばれる資格がありました。でも、なぜ玄奘だけが特別有名になったのでしょうか?

それは、彼の旅があまりにも波乱万丈で、その記録『大唐西域記』が後に『西遊記』という大人気物語の元になったからなんです。

日本人唯一の三蔵法師

実は日本人で唯一「三蔵」の称号を得た人がいます。それが霊仙(れいせん)という近江出身の僧侶です。最澄や空海と同じ遣唐使として中国に渡り、経典の翻訳で大きな功績を挙げて、唐の憲宗皇帝から三蔵の称号を賜ったんです。

姿・見た目

実在の玄奘の姿

歴史書によると、実在の玄奘は背が高く、眉目秀麗な偉丈夫だったそうです。いつも質素な白い木綿の衣を着て、威厳がありながらも優しい雰囲気を持っていたといいます。

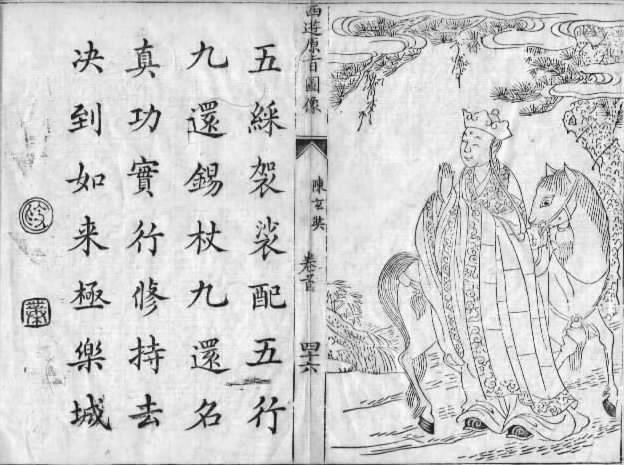

『西遊記』の三蔵法師

物語の中の三蔵法師は、こんな姿で描かれています。

- 容姿:美しく上品な顔立ちの若い僧侶

- 服装:錦襴(きんらん)の袈裟と九環の錫杖(観音菩薩から贈られた宝物)

- 乗り物:白馬(玉龍という龍が変身した馬)

太宗皇帝から贈られた豪華な袈裟を身にまとうと、その美しさに「地蔵菩薩の再来だ」と人々が歓声を上げたという場面もあります。

特徴

実在の玄奘の特徴

実在の玄奘は、まさに不屈の精神を持つ冒険家でした。

玄奘の凄いところ

- 国法を破ってまで真理を求めた勇気

- 17年間も旅を続けた強靭な精神力

- 砂漠や山脈を越える驚異的な体力

- 多言語を習得する天才的な頭脳

- 657部もの経典を持ち帰った偉業

『西遊記』の三蔵法師の特徴

一方、物語の三蔵法師はかなり人間らしい弱さも持っています。

物語での性格

- 慈悲深く優しいが、臆病な面もある

- 妖怪の罠に簡単に引っかかってしまう

- 孫悟空を疑いやすく、猪八戒の言葉に騙される

- 人を見た目で判断してしまう

- でも、仏への信仰心は誰よりも強い

この対比が面白いんですよね。実在の玄奘は一人で困難に立ち向かう英雄でしたが、物語では弟子たちに助けられながら成長していく存在として描かれているんです。

伝承

実在の玄奘の大冒険(627年〜645年)

玄奘の旅は、まさに命がけの大冒険でした。

旅のきっかけ

29歳の玄奘は、中国の仏典に矛盾や不明な点が多いことに悩んでいました。「本場インドで本物の教えを学びたい!」その一心で、許可が下りないまま密出国を決行したんです。

困難の連続

- 砂漠での死の危機:水袋を落として4日間水なしで彷徨い、幻覚を見るほどに

- 山賊に襲われる:「仏を拝みに行くのに猛獣も怖くない」と堂々と答えて感心させる

- 人身御供にされそうになる:ドゥルガー女神を祀る集団に捕まるも、奇跡的に助かる

- 雪山越え:天山山脈を越える際、多くの従者を失う

インドでの修行

ナーランダ寺という当時最高の仏教大学で5年間学び、インド中を巡礼。サンスクリット語をマスターし、現地の高僧たちとも議論を交わしました。

帰国後の偉業

持ち帰った経典の量は、馬32頭分にもなりました!その後19年間で、1335巻もの経典を翻訳し、中国仏教の発展に大きく貢献したんです。

『西遊記』での三蔵法師の物語

物語の三蔵法師には、さらにドラマチックな設定が加わります。

驚きの出生秘話

- 前世は釈迦如来の弟子・金蝉子(こんせんし)だった

- 説法を真面目に聞かなかった罰として人間に転生

- 生まれてすぐ川に流され、寺で育てられる

- 18歳で実の母と再会し、父の仇を討つ

天竺への旅立ち

太宗皇帝が冥界から帰還した後、仏法を重んじるようになり、観音菩薩の導きで三蔵が取経の旅に選ばれます。そして、道中で出会った孫悟空、猪八戒、沙悟浄、白龍馬という個性的な仲間たちと共に、81もの難関を乗り越えていくんです。

81の苦難の例

- 白骨精に3度も騙される

- 女人国で誘惑される

- 火焔山の炎に行く手を阻まれる

- 偽物の雷音寺に騙される

これらの試練を乗り越えて、ついに本物の経典を手に入れ、最後は旃檀功徳仏(せんだんくどくぶつ)という仏様になるという、まさにサクセスストーリーなんです!

出典・起源

歴史的記録

実在の玄奘については、以下の文献に詳しく記されています。

- 『大唐西域記』:玄奘自身が記した旅行記

- 『大慈恩寺三蔵法師伝』:弟子が書いた玄奘の伝記

- 『続高僧伝』:中国の高僧たちの伝記集

物語への発展

玄奘の冒険は、時代とともに脚色されていきました。

物語化の流れ

- 唐〜宋時代:玄奘の旅に神秘的な要素が加わり始める

- 元時代:『大唐三蔵取経詩話』で孫悟空の原型が登場

- 明時代:呉承恩による『西遊記』が完成し、現在知られる形に

パラケルススの四大精霊との関連?

実は『西遊記』の構成って、西洋の四大元素説と似ている部分があるんです。

- 孫悟空=風のような素早さ

- 沙悟浄=水(河で暮らしていた)

- 猪八戒=土(食欲など地に足のついた欲望)

- 紅孩児など=火の妖怪たち

偶然の一致かもしれませんが、東西の物語に共通する要素があるのは興味深いですよね。

まとめ

三蔵法師は、実在の偉大な僧侶と、物語の主人公という二つの顔を持つ特別な存在です。

重要なポイント

- 三蔵法師は称号であり、特定の人物の名前ではない

- 実在の玄奘は不屈の精神で17年の旅を成し遂げた英雄

- 物語の三蔵法師は人間らしい弱さを持ちながら成長する主人公

- 国法を破ってまで真理を求めた情熱と信念の人

- 81の苦難を乗り越えて最後は仏になる

- 東西交流の歴史において極めて重要な文化の架け橋

実在の玄奘の勇気と、物語の三蔵法師の人間味。この二つが合わさって、時代を超えて愛される不朽のキャラクターが生まれたんですね。もし玄奘が現代に生きていたら、きっと世界中を飛び回る冒険家YouTuberになっていたかもしれません!