夜、なかなか眠れない子どもに、お母さんが「早く寝ないと砂男がやってくるよ」と言ったことはありませんか?

ヨーロッパでは、この言葉が本当に子どもたちを寝かしつける魔法の呪文だったんです。

砂男は、魔法の砂を使って人々に眠りをもたらす不思議な存在。でも、その姿は優しい妖精から恐ろしい怪物まで、時代や地域によって大きく変わってきました。

この記事では、ヨーロッパの夜を支配する睡魔「砂男」について、その神秘的な姿や魔法の力、興味深い伝承を詳しくご紹介します。

概要

砂男(ザントマン/サンドマン)は、ドイツをはじめとするヨーロッパ諸国の民間伝承に登場する睡魔の妖精です。

ドイツ語では「ザントマン(Sandmann)」、英語では「サンドマン(Sandman)」と呼ばれ、眠りをもたらす存在として古くから親しまれています。

基本的には人々に安らかな眠りを与える優しい存在ですが、言うことを聞かない子どもには恐ろしい一面を見せることもあるんですね。

朝起きたときに目やにがついているのは、実は夜中に砂男が撒いた魔法の砂の残りだという言い伝えもあります。つまり、私たちは毎晩、知らないうちに砂男の訪問を受けているということになります。

姿・見た目

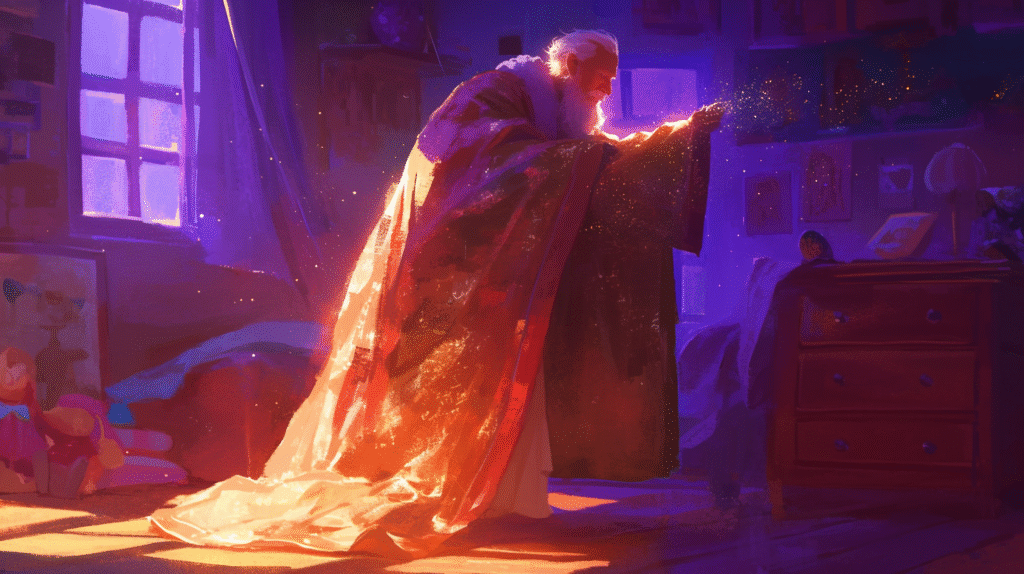

砂男の姿は、基本的には砂の入った大きな袋を背負った老人として描かれます。

砂男の外見的特徴

- 基本的な姿:白髪の老人、または若い男性の姿

- 特徴的な持ち物:魔法の砂が詰まった大きな袋

- 服装:絹のような美しい衣装(色が変わることもある)

- その他の姿:姿が見えない場合もある

アンデルセンの童話では、砂男は特に美しい姿で描かれています。緑から赤、赤から青へと色が変わる絹の服を着て、脇の下には傘を2本抱えているそうです。一方、ホフマンの小説では恐ろしい怪物として描かれ、くちばしの長い鳥の巣に住んでいるという設定もあります。

特徴

砂男の最大の特徴は、何といっても魔法の砂を使うことです。

砂男の能力と行動パターン

- 魔法の砂を撒く:人々の目に砂を投げ入れて眠らせる

- 夢をもたらす:良い子には楽しい夢を、悪い子には夢を見させない

- 静かに忍び寄る:靴下を履いて音を立てずに近づく

- 首筋に息を吹きかける:子どもの頭が垂れるまで優しく息を吹きかける

- 時間に正確:決まった時間に現れる(夜8時頃が多い)

面白いのは、砂男の性格が地域によって大きく異なることなんです。

性格の二面性

デンマークやノルウェーの伝承では、砂男は子どもたちを愛する優しい存在。アンデルセンの「オーレ・ルゲイエ」では、良い子には絵の描かれた傘を広げて美しい夢を見せ、悪い子には無地の傘を広げて夢を見させません。

でも、ドイツの一部地域では全く違います。言うことを聞かない子どもの目をえぐり取ってしまうという恐ろしい話もあるんです。これは親が子どもを寝かしつけるための脅し文句として使われていました。

伝承

砂男にまつわる伝承は、優しいものから恐ろしいものまで実に様々です。

ホフマンの恐怖小説(1816年)

ドイツの作家E.T.A.ホフマンが書いた「砂男」は、この妖精を恐怖の存在として描きました。

物語の中で乳母は主人公にこう語ります。「砂男は寝ない子どもの目に砂を投げつけて、目玉を飛び出させてしまう。

その目玉を集めて月にある鉄の巣に持ち帰り、くちばしの長い子どもたちの餌にするんだよ」と。

この恐ろしい砂男のイメージは、主人公の心に深いトラウマを残し、後の人生に大きな影響を与えることになります。

アンデルセンの童話(1841年)

一方、デンマークの童話作家アンデルセンは「オーレ・ルゲイエ」で、全く違う砂男を描きました。

この物語の砂男は子どもたちの大の味方。

一週間にわたって少年に素晴らしい夢の冒険を見せてくれます。月曜日には部屋の家具を美しく変身させ、火曜日には文字の勉強を助け、水曜日には兵隊の行進を見せる…というように、毎晩違う楽しい夢を運んでくるんです。

ドイツの民間伝承

ドイツでは実際に、夜更かしする子どもに「ザントマンが来るぞ!」と言って寝かしつける習慣がありました。

親たちは子どもに「ザントマンが来て、まぶたをなめ続けるよ」とか「目玉を取られて、ザントマンの子どもに食べられちゃうよ」と脅かしたそうです。

現代の感覚では少し怖すぎる気もしますが、当時はこれが効果的な躾の方法だったんですね。

起源

砂男という概念の起源は、実はかなり複雑で興味深いものがあります。

民間伝承からの発展

砂男の伝承は、もともとドイツやスカンジナビア地方の民間伝承から生まれました。18世紀終わりから19世紀初めにかけて、イギリスでも似たような「子ども部屋のボーギー(お化け)」として知られるようになります。

名前の由来と各国での呼び名

- ドイツ:ザントマン(Sandmann)- 「砂」+「男」

- ノルウェー・スウェーデン:ヨン・ブルンド(Jon Blund)- 「目を閉じる」という意味

- オランダ・ベルギー:クラース・ファーク(Klaas Vaak)

- フランス系カナダ:ボノム・セプトゥール(7時のおじさん)

「目やに」との関連も重要です。朝起きたときに目の端についている目やに(砂のような分泌物)を、砂男が撒いた魔法の砂の残りだと説明したのが始まりという説もあります。この身近な現象と結びつけることで、子どもたちにとって砂男がより身近で信じやすい存在になったんですね。

文学による広がり

19世紀になると、ホフマンやアンデルセンといった有名作家たちが砂男を題材にした作品を発表し、この妖精の知名度は一気に高まりました。

特にアンデルセンの童話は世界中で翻訳され、優しい砂男のイメージが広く定着することになります。20世紀以降は、恐怖の存在から子どもたちに夢を運ぶ優しい精霊へと、そのイメージが大きく変化していきました。

まとめ

砂男は、眠りと夢を司るヨーロッパの代表的な妖精です。

重要なポイント

- ドイツを中心にヨーロッパ全域で信じられてきた睡魔の妖精

- 魔法の砂を使って人々に眠りをもたらす

- 基本的には砂袋を背負った老人の姿

- 優しい夢の運び手から恐ろしい怪物まで、多様な性格を持つ

- 朝の目やには砂男の魔法の砂の残りという言い伝え

- 文学作品によって世界中に広まった存在

現代でも、「ミスター・サンドマン」という歌や、映画、アニメなど様々な作品に登場する砂男。子どもを寝かしつける伝統から生まれたこの妖精は、今も世界中の子どもたちの夢の中で、魔法の砂を撒き続けているのかもしれませんね。