前と後ろに顔がある、4本の手と4本の足を持つ異形の存在を想像できますか?

古代の飛騨地方(今の岐阜県北部)に、そんな不思議な姿をした鬼がいたといわれています。

朝廷の記録では悪鬼とされながら、地元では英雄として語り継がれる不思議な存在。

この記事では、二つの顔を持つ異形の鬼「両面宿儺(りょうめんすくな)」について詳しくご紹介します。

概要

両面宿儺は、仁徳天皇の時代(5世紀頃)に飛騨国(現在の岐阜県北部)に現れた異形の人物です。

『日本書紀』では朝廷に逆らった凶賊として記録されていますが、地元の岐阜県では毒龍を退治したり、お寺を開いた英雄として伝えられているんです。

両面宿儺の基本情報

- 前後に2つの顔を持つ

- 4本の手と4本の足がある

- 武振熊命(たけふるくまのみこと)に討たれた

- 地方では英雄として信仰される

つまり、朝廷側と地方側で全く違う評価をされている、とても珍しい存在なんですね。

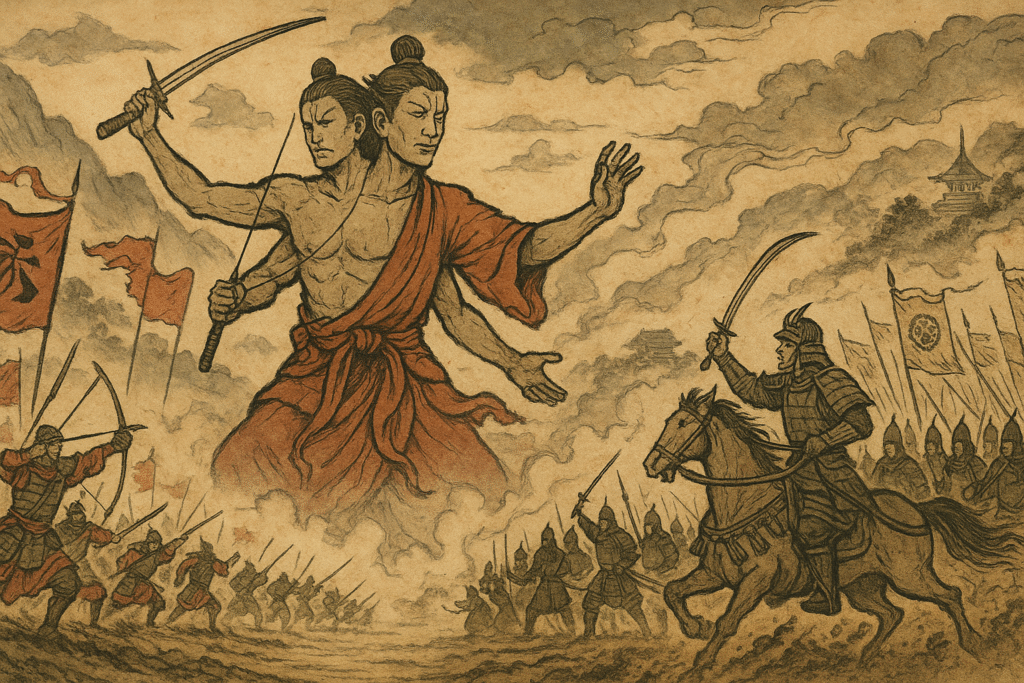

姿・見た目

両面宿儺の姿は、まさに常識を超えた異形でした。

『日本書紀』による姿

- 一つの胴体に2つの顔

- 顔は前後反対方向を向く

- 頭頂は一つで、うなじがない

- それぞれに手足がある(計8本)

- 膝はあるが、ひかがみと踵がない

簡単に言うと、2人の人間が背中合わせでくっついたような姿だったんです。

地方伝承での姿

- 身長は18丈(約54メートル)という巨人

- 甲冑を身につけた武人の姿

- 4本の手に剣や弓を持つ

現在残っている両面宿儺の像では、頭の前後に顔があり、武具を身につけた勇ましい姿で表現されています。

特徴

両面宿儺には、その異形の姿から来る特別な能力がありました。

超人的な能力

- 怪力:4本の腕で常人の2倍以上の力

- 俊足:4本の足で常人の2倍以上の速さ

- 戦闘能力:2つの手に剣を帯び、残り2本の手で弓矢も使う

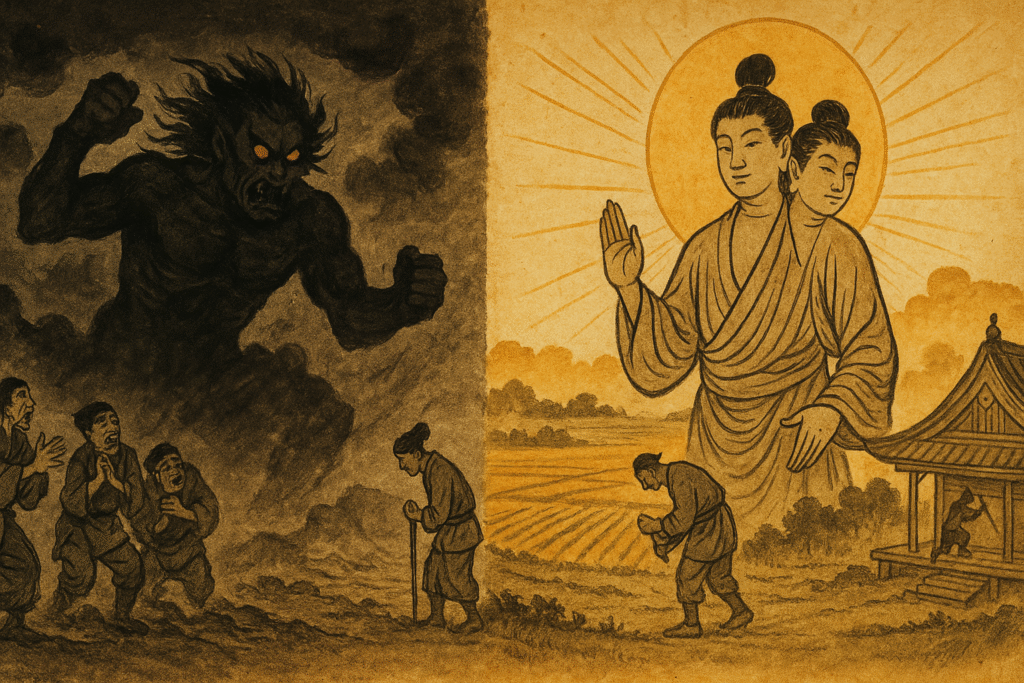

二面性のある評価

朝廷側の記録

- 皇命に従わない反逆者

- 人民から略奪を楽しむ凶賊

- 征伐すべき悪鬼

地方の伝承

- 毒龍や悪鬼を退治した英雄

- 千光寺などの寺院を開いた聖人

- 観音菩薩の化身

なぜこんなに評価が分かれるのでしょうか。

それは当時の政治状況と関係があるんです。

伝承

両面宿儺にまつわる伝承は、立場によって全く違う物語になっています。

『日本書紀』の記録

仁徳天皇65年、飛騨国で両面宿儺が朝廷に従わず、人民から略奪を繰り返していました。

そこで朝廷は武振熊命を派遣し、数年にわたる戦いの末、ついに両面宿儺を討ち取ったとされます。

飛騨地方の伝承

千光寺の開基伝説

両面宿儺は観音菩薩の化身として現れ、高山市の千光寺を開いたといわれています。

毒龍退治の伝説

岐阜県関市の高沢山にいた毒龍を、両面宿儺が4本の手で武器を操って退治し、人々を救ったという話が残っています。

位山の鬼退治

位山にいた「七儺(しちな)」という鬼を、天皇の命令で退治したという伝承もあります。

真実はどちらか

歴史学者の多くは、両面宿儺を大和朝廷に抵抗した地方豪族だったと考えています。

朝廷にとっては邪魔な存在だったため悪鬼として記録し、地元では英雄として語り継がれたのでしょう。

まとめ

両面宿儺は、日本の歴史における勝者と敗者の視点の違いを象徴する存在です。

重要なポイント

- 前後に2つの顔、8本の手足を持つ異形の鬼

- 『日本書紀』では朝廷に逆らった凶賊

- 飛騨地方では英雄・聖人として信仰

- 実際は地方豪族だった可能性が高い

- 江戸時代の円空も両面宿儺像を彫った

異形の姿で描かれた両面宿儺ですが、それは朝廷から見た「異質な存在」への恐れと蔑視の表れだったのかもしれません。

地元で英雄として語り継がれる姿こそ、真実の姿だったのかもしれませんね。