平安京の正門だった羅城門。この巨大な門の上には、なんと鬼が住んでいたといいます。

しかも、ただの鬼じゃない。詩を読み、歌を愛する風流な鬼から、武将と激しく戦う恐ろしい鬼まで、様々な鬼の伝説が残されているんです。

都の玄関口に、なぜ鬼が?そして、どんな鬼だったのでしょうか。

この記事では、平安時代の都・羅城門に住んでいたという不思議な鬼について詳しくご紹介します。

羅城門の鬼ってどんな妖怪なの?

羅城門の鬼は、平安京の正門である羅城門(らじょうもん/らしょうもん)に住んでいたとされる鬼です。

面白いのは、一つの場所なのに複数の鬼の伝説があること。

詩を詠む風流な鬼もいれば、源頼光の四天王・渡辺綱と激しく戦った恐ろしい鬼もいたといわれています。

特に渡辺綱に腕を斬り落とされた鬼の話は有名で、室町時代の謡曲『羅生門』にも描かれました。

都の正門という重要な場所に鬼が住んでいたなんて、不思議ですよね。

起源

羅城門の鬼の伝説は、平安時代の都の特殊な状況から生まれました。

羅城門は平安京の南端にある巨大な門でした。高さ約21メートル、幅約35メートルという壮大な建物だったんです。

でも平安時代中期になると、都の中心が北に移り、羅城門周辺は荒れ果てていきました。

羅城門が鬼の住処になった理由

- 都の端で人通りが少なくなった

- 建物が老朽化して不気味な雰囲気に

- 盗賊や浮浪者が集まる危険な場所に

- 人々の恐怖心が鬼の伝説を生んだ

実際、816年と980年に台風で倒壊した記録があり、その後は再建されず廃墟となりました。

この荒廃した巨大な門が、鬼の住処として語られるようになったんですね。

姿・見た目

羅城門の鬼の姿は、伝説によって異なります。

詩を詠む風流な鬼は、実は姿を見せませんでした。

声だけが聞こえてきたというから、まるで見えない文化人のようです。

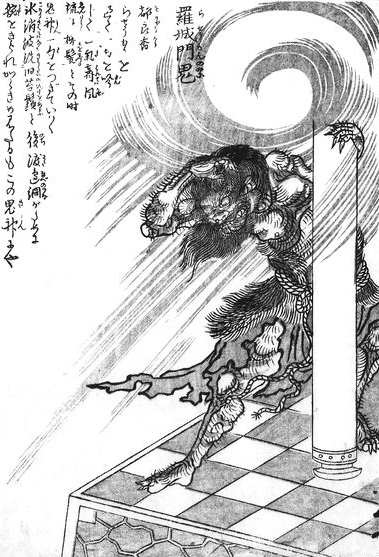

一方、渡辺綱と戦った鬼は恐ろしい姿でした。

戦闘的な鬼の特徴

- 巨大な体

- 鉄杖(てつじょう)を武器として持つ

- 人間を軽々と持ち上げる怪力

- 黒雲に乗って空を飛ぶ能力

ただし、詳しい容姿の記録は少なく、多くは想像で補われています。

茨木童子と混同されることも多いんです。

特徴

羅城門の鬼には、相反する2つの性格がありました。

まず文化的な一面。

詩を愛し、歌人の詩に返歌をするという風流さ。

菅原道真も「表現は完璧じゃないが、鬼にしては上出来」と評価したほどです。

そして凶暴な一面。渡辺綱を襲い、激しい戦いを繰り広げる恐ろしさも持っていました。

羅城門の鬼の特殊能力

- 詩歌を理解し返歌する教養

- 姿を見せずに声だけ響かせる

- 激しい風を起こす

- 空を飛んで逃げる

- 「時節を待ちて、取り返すべし」と復讐を誓う執念深さ

この二面性が、羅城門の鬼を他の妖怪と違う特別な存在にしているんです。

伝承

羅城門の鬼には、2つの有名な伝説があります。

詩を詠む風流な鬼

ある春の日、歌人の都若倭(みやこのわかまと)が羅城門を通りかかりました。

気候が良かったので「春風が心地よく、柳の新芽をそよがせ、花を散らすように優しく吹いている」と詩を詠むと、門の上から「冬の寒さも消え、溶けだした氷が、瓦のような苔も洗っている」と返歌が聞こえてきたんです。

姿は見えず、声だけ。でも見事な詩の才能に、道真も感心したといいます。

渡辺綱との死闘

源頼光が酒呑童子を退治した後の宴席でのこと。

家臣の一人が「羅城門に鬼がいる」と言い出しました。四天王の渡辺綱は「都の正門に鬼などいるはずがない」と、一人で確かめに向かいます。

羅城門に近づくと激しい風が吹き、馬が動かなくなりました。綱が門に向かうと、背後から鬼が現れて兜をつかみます。綱は太刀で応戦し、激しい戦いの末、鬼の片腕を斬り落としました。

鬼は「いつか必ず取り返す」と叫んで、黒雲とともに消えていったといいます。

まとめ

羅城門の鬼は、平安時代の都に住んでいた不思議な存在です。

羅城門の鬼の重要ポイント

- 平安京の正門・羅城門に住んでいた

- 詩を愛する文化的な鬼の伝説

- 渡辺綱と戦った凶暴な鬼の伝説

- 荒廃した門が生んだ恐怖の象徴

- 茨木童子と混同されることも多い

詩を詠む風流さと、武将と戦う凶暴さ。

相反する性格を持つ羅城門の鬼は、平安時代の都の光と影を象徴する存在だったのかもしれません。

現在の京都には羅城門跡の石碑だけが残っていますが、かつてそこに鬼が住んでいたという伝説は、今も語り継がれています。