ゴロゴロゴロ…ピカッ! 真っ暗な空に稲妻が走り、轟音が大地を震わせる。

子供の頃、雷が鳴ると「おへそを隠しなさい!」と言われたことはありませんか?

それは雷神(らいじん)、つまり「雷様」がへそを取りに来るという言い伝えからなんです。

この記事では、日本人が古くから恐れ、そして親しんできた雷の神様「雷神」について、その起源から姿、特徴まで詳しくご紹介します。

概要

雷神は、雷と稲妻を司る神様として、古代から現代まで信仰され続けている存在です。

「雷様(かみなりさま)」「雷電様(らいでんさま)」「鳴神(なるかみ)」など、様々な呼び名で親しまれてきました。

実は「雷(かみなり)」という言葉自体が「神鳴り」、つまり神様が鳴らす音という意味なんですね。

雷神の基本情報

- 別名:雷様、雷電様、鳴神、雷公

- 役割:雷と稲妻を起こす神

- パートナー:風神(ふうじん)

- 象徴:天の怒りと恵みの雨

昔の人にとって、雷は単なる自然現象ではなく、神様の声そのものだったわけです。

起源

雷神の起源を探ると、日本最古の書物にたどり着きます。

神話に登場する八雷神

『古事記』と『日本書紀』には、恐ろしい雷神誕生の物語が記されています。

イザナギが死んだ妻イザナミに会いに黄泉の国へ行ったとき、衝撃的な光景を目にしました。

イザナミの体には八体の雷神(八雷神)が取り憑いていたのです。

八雷神の配置:

- 頭部:大雷(おおいかづち)

- 胸部:火雷(ほのいかづち)

- 腹部:黒雷(くろいかづち)

- 陰部:柝雷(さくいかづち)

- 左手:若雷(わきいかづち)

- 右手:土雷(つちいかづち)

- 左足:鳴雷(なるいかづち)

- 右足:伏雷(ふしいかづち)

この恐ろしい姿を見たイザナギは、慌てて逃げ出したといいます。

水と豊穣の神として

恐ろしい一面がある一方で、雷神は水雷神とも呼ばれ、雨をもたらす恵みの神でもありました。

雷が鳴った後には雨が降り、農作物に恵みをもたらすことから、農耕民族である日本人にとって大切な存在だったんです。

姿・見た目

雷神の姿といえば、誰もが思い浮かべるあの姿がありますよね。

雷神の特徴的な外見

- 肌の色:赤色または白色

- 顔:鬼のような恐ろしい形相

- 角:牛の角が生えている

- 服装:虎の皮のふんどし

- 持ち物:輪状に並んだ太鼓(雷鼓)

- 体格:筋骨隆々の力強い体

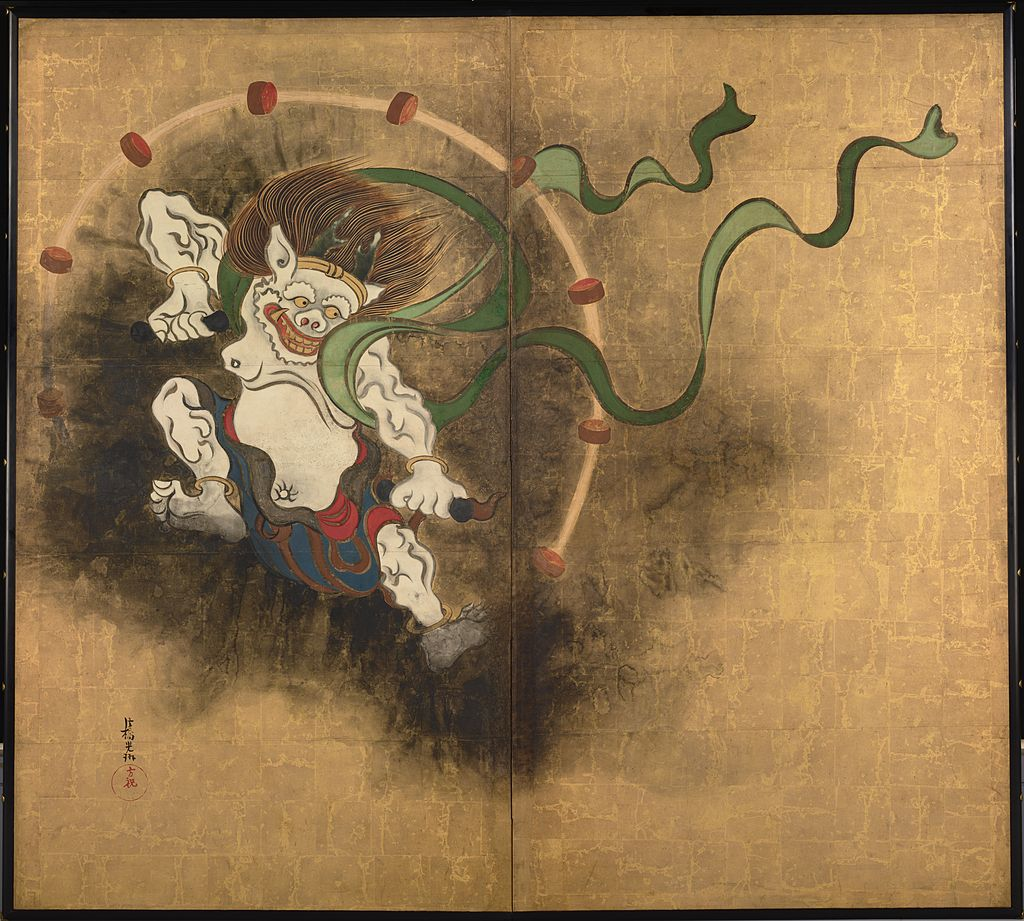

最も有名な俵屋宗達の「風神雷神図屏風」では、背中に太鼓を背負い、バチを振り上げる迫力満点の姿が描かれています。

なぜ牛の角と虎の皮なのか? これは「鬼門」(北東の方角)が「丑寅(うしとら)」の方角だからです。

つまり、牛(丑)と虎(寅)の特徴を持つ鬼の姿として描かれるようになったんですね。

特徴

雷神には、恐ろしくも親しみやすい独特の性格があります。

雷神の二面性

恐ろしい面:

- 落雷で火事を起こす(天火)

- 大音響で人々を恐怖に陥れる

- へそを取りに来るという伝承

間抜けな面:

- 太鼓を雲から落として慌てる(大津絵)

- 木の裂け目に挟まって動けなくなる

- 小魚に化けて人間に食べられる

雷神から身を守る方法

昔の人々は、雷神から身を守るためにいろいろな方法を考えました。

- 「くわばら、くわばら」と唱える:菅原道真の領地「桑原」には雷が落ちなかったという伝説から

- 蚊帳に逃げ込む:雷神が入ってこられないと信じられていた

- 金物を持つ:雷神は金属が苦手という言い伝え(実際は危険!)

- へそを隠す:雷神に取られないように

伝承

雷神にまつわる伝承は日本各地に残されています。

菅原道真と雷神

平安時代の学者・菅原道真は、死後に雷神となって都に災いをもたらしたという有名な伝説があります。

政治的な陰謀で大宰府に左遷された道真は、怨みを抱いて亡くなりました。

その後、都では落雷が相次ぎ、道真の怨霊の仕業だと恐れられたのです。

人々は道真を「天神様」として祀ることで、怒りを鎮めようとしました。

これが現在の北野天満宮(京都)や太宰府天満宮(福岡)の始まりです。

雄略天皇と雷神

5世紀頃の雄略天皇の時代には、こんな面白い話が残っています。

小子部雷(ちいさこべのかみなり)という人物が、なんと雷神を捕まえてしまったというのです。

天皇も恐れて縄を解かせましたが、その後再び雷神は捕まってしまいます。

雷神は怒って墓石を破壊しようとしたものの、できた裂け目に体がすっぽりはまってしまい、7日間も天に戻れなかったとか。

なんとも間抜けな一面を見せる雷神の姿が描かれています。

各地の雷神信仰

全国各地に雷神を祀る神社があります。

- 賀茂別雷神社(京都):上賀茂神社として有名

- 北野天満宮(京都):菅原道真を祀る

- 雷電神社(群馬):関東一円の雷電信仰の総本社

これらの神社では、雷除けや五穀豊穣を祈る祭りが行われています。

まとめ

雷神は、日本人の自然観と信仰心が生み出した代表的な神様です。

雷神についての重要ポイント

- 雷を「神鳴り」と考えた古代人の自然観

- 八雷神という恐ろしい神話的起源

- 太鼓を背負った赤鬼の定番イメージ

- 風神と対になって描かれる存在

- 恐ろしくも間抜けな親しみやすい性格

- 菅原道真の天神信仰との結びつき

- 「くわばら、くわばら」などの民間伝承

雷神は単に恐ろしいだけの存在ではありません。

時には恵みの雨をもたらし、時にはユーモラスな失敗をする、まさに日本人が愛してきた「怖いけど憎めない」神様なんです。

現代でも雷が鳴ると「雷様が太鼓を叩いている」と子供に教える家庭があるように、雷神は今も私たちの暮らしの中に生き続けているのかもしれませんね。