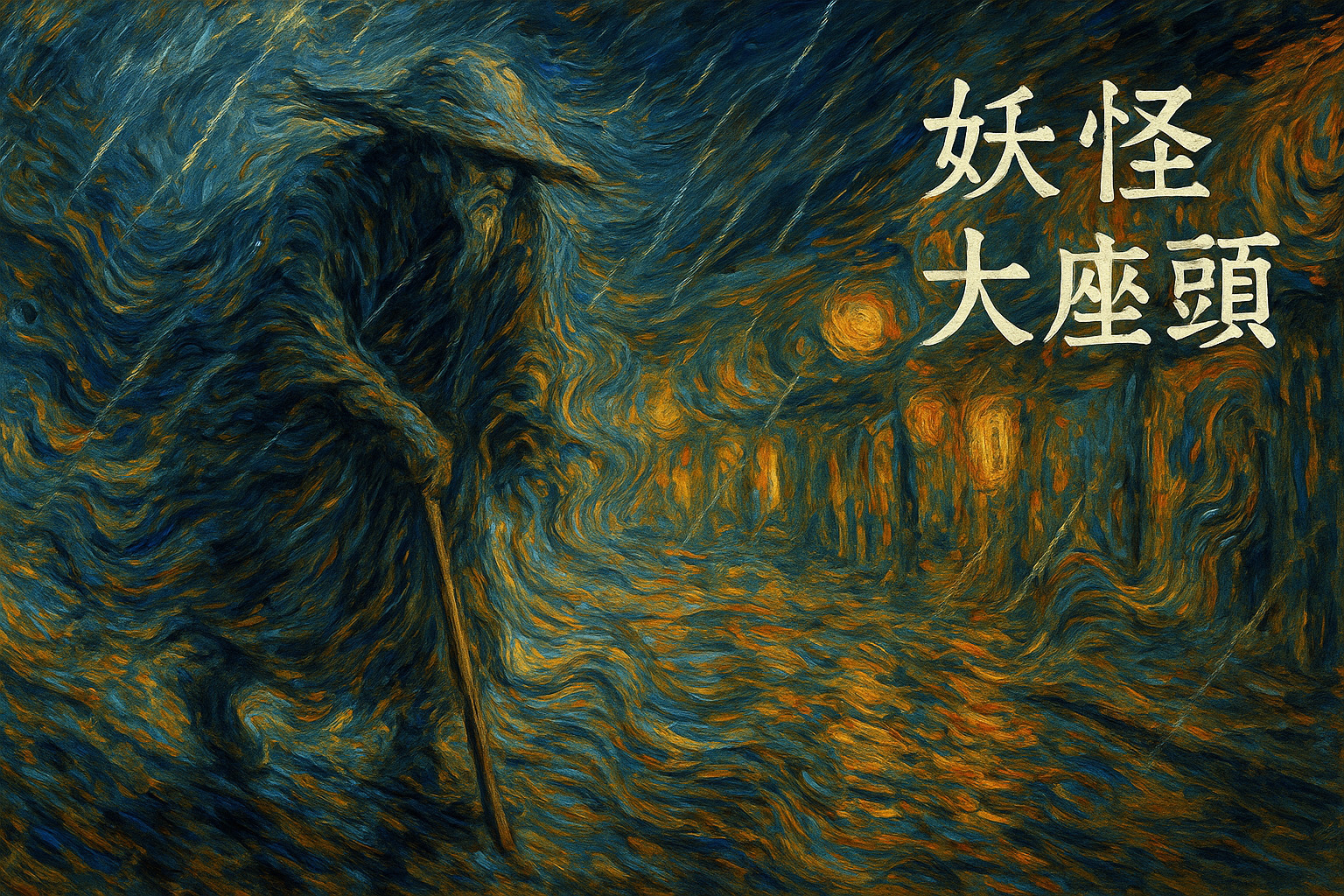

嵐の夜、ボロボロの服を着た杖をついた座頭が歩いている姿を見かけたら、あなたはどう思うでしょうか?

江戸時代の人々にとって、それは単なる盲目の琵琶法師ではなく、妖怪「大座頭」かもしれない存在だったんです。

江戸時代の妖怪絵師・鳥山石燕が描いたこの不思議な妖怪は、恐ろしいというよりも、どこか人間臭い謎めいた存在として語り継がれています。

この記事では、風雨の夜に徘徊する謎の妖怪「大座頭」について、その特徴や伝承を詳しくご紹介します。

大座頭ってどんな妖怪なの?

大座頭(おおざとう)は、江戸時代の浮世絵師・鳥山石燕の『今昔百鬼拾遺』に描かれた妖怪です。

座頭というのは、盲目の琵琶法師や按摩師のことで、江戸時代には街中でよく見かける存在でした。

その中でも「大」とつくこの妖怪は、名前から推測すると常人よりもずっと背が高かったのかもしれません。

姿・見た目

大座頭の姿は、とにかくみすぼらしい格好をしているんです。

大座頭の外見的特徴

- 服装:ボロボロに破れた袴をはいている

- 足元:木履(下駄)を履いている

- 持ち物:杖をついて歩く

- 体格:おそらく背丈が高い(「大座頭」という名前から推測)

盲目の座頭の姿をしていますが、その風貌はかなり荒れた印象ですね。

破れた袴と木履を鳴らしながら歩く姿は、遠くから見ても目立ったことでしょう。

特徴

大座頭の行動には、はっきりとしたパターンがあります。

活動の特徴

- 時間帯:特に風雨の夜に現れる

- 行動:大通りを徘徊する

- 目的地:但家(女郎屋)へ三味線を弾きに行く

注目すべきは、その目的地なんです。

石燕の記述によると、ある人がこの大座頭に出会って「どこへ行くのか」と尋ねたところ、「いつも但家に三絃を弄す」と答えたというんですね。

但家というのは女郎屋のことで、そこで三味線を弾くというわけです。

妖怪なのに遊郭に通うという、なんとも人間臭い答えですよね。

伝承

大座頭の正体については、後世の妖怪研究家たちが興味深い解釈を示しています。

異形視説

妖怪研究家の村上健司は、この妖怪の成り立ちについてこう考えています。

「夜に徘徊している座頭の姿を石燕が異形視し、妖怪として描いた」

つまり、実際に嵐の夜を歩く座頭の姿が、あまりにも異様に見えたため、妖怪として描かれたということですね。

確かに、風雨の激しい夜に、ボロボロの格好で木履を鳴らしながら歩く座頭の姿は、不気味に映ったかもしれません。

借金取り説

一方、妖怪研究家の多田克己は、もっと具体的な解釈を提示しています。

江戸時代、座頭たちは実は幕府の庇護のもとで金融業を営んでいたんです。

そのため、多田は「鬼のように恐ろしい借金取りとしての座頭の姿を描いたもの」だと考えました。

お金を貸す側としての座頭は、時に厳しい取り立てを行ったでしょう。

その恐ろしさが、妖怪として描かれるきっかけになったというわけですね。

古書の座頭との関係

実は古い文献には、座頭が猫の化け物と張り合う話が記されています。

その座頭は四、五人力の怪力で、やはり背丈が高かったといいます。

ただし、この古書に登場する力持ちの座頭と大座頭が同一であるということではありません。

大座頭は怪力の描写はなく、むしろ風流を好む人間臭い性格として描かれているんです。

まとめ

大座頭は、妖怪とはいえ、どこか人間味のある不思議な存在です。

重要なポイント

- 鳥山石燕の『今昔百鬼拾遺』に描かれた妖怪

- ボロボロの袴と木履、杖を持つ座頭の姿

- 風雨の夜に大通りを徘徊する

- 女郎屋へ三味線を弾きに行くという人間臭い目的

- 夜徘徊する座頭を異形視して妖怪化したという説

- 恐ろしい借金取りの姿を描いたという説もある

- 恐怖よりも風流を好む謎めいた性格

恐ろしい妖怪というよりも、どこか滑稽で人間臭い「大座頭」。

もし嵐の夜に杖をついた座頭の姿を見かけたら、それは三味線を弾きに行く途中の大座頭かもしれませんね。

参考文献

- 鳥山石燕『今昔百鬼拾遺』

- 村上健司による妖怪研究(夜徘徊する座頭の異形視説)

- 多田克己による妖怪研究(座頭の金融業と借金取り説)