夜道を歩いていたら、突然見上げるほど巨大な坊主頭の怪物が目の前に現れた…そんな恐ろしい体験談が、日本各地に残されています。

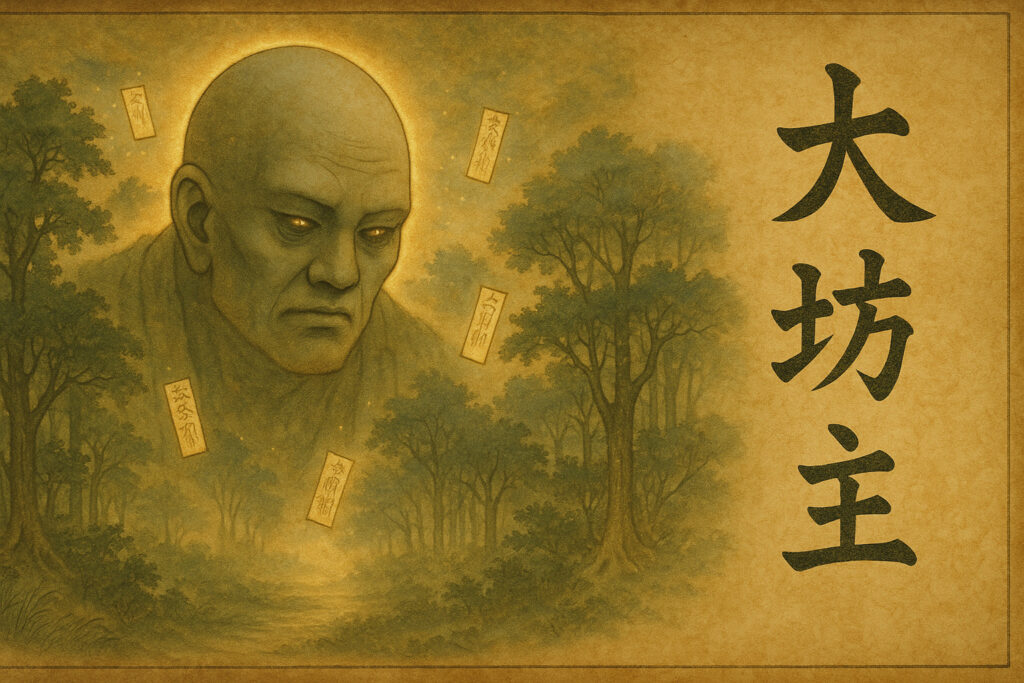

江戸時代から語り継がれてきた妖怪「大坊主(おおぼうず)」は、その圧倒的な大きさと不気味な姿で人々を恐怖に陥れてきました。

この記事では、日本各地に伝わる巨大妖怪「大坊主」について、その特徴や恐ろしい伝承を詳しくご紹介します。

概要

大坊主は、日本各地の民俗資料や古書に登場する、巨大な坊主姿をした妖怪です。

「大入道(おおにゅうどう)」とほぼ同じ意味で使われることが多く、どちらも僧侶の姿をした巨大な怪物を指しています。

なぜ僧侶の姿なの?

「どうして妖怪が坊主の姿をしているの?」と不思議に思う方もいるかもしれません。

これには江戸時代の社会背景が関係しているんです。当時、キリスト教が禁止されたことで「寺請制度」という仕組みが定められました。すべての人が必ずどこかのお寺に所属しなければならなくなったため、お寺の力が強くなりすぎて、腐敗や堕落が進んでしまったのです。

そうした悪い僧侶たちへの庶民の不満や悪感情が、僧侶の姿をした妖怪という形で表現されたと考えられています。

大坊主の主な特徴

- 身長約3メートル以上の巨大な体

- 坊主頭で僧侶のような姿

- 夜や薄暗い場所に出没する

- 人の背中に負ぶさったり、肩をつかんだりする

- 斬りつけても手応えがない(実体がない)

- 大声を出すと消えることがある

伝承

大坊主の伝承は日本各地に残されています。それぞれの地域で少しずつ異なる姿や行動が語られているのが興味深いところなんです。

越中国(現・富山県)の伝承

『ばけもの絵巻』という怪奇譚に記された話があります。

倶利伽羅峠(くりからとうげ)の猿ヶ馬場という場所で、ある木こりが昼寝をしていました。すると枕元で声がして目を覚ますと、身長約3メートル(1丈)もの大坊主が立っていたんです。

木こりが必死に命乞いをすると、大坊主は意外なことを言いました。

「自分は人の命を奪うものではない。天に連れて行って世界の果てを見せてやろう」

しかし、あまりの恐怖に木こりが逃げ出すと、大坊主は怒って彼をつかまえ、放り投げてしまいます。木こりが落ちた場所は、なんと元いた場所から約24キロも離れた加賀国金沢の町はずれだったそうです。

長野県別所の伝承

木挽き(こびき:木を切る職人)の長太郎という者の仕事場に、毎晩のように大坊主が現れて「相撲をとろう」とせがんできたという話があります。

困り果てた長太郎は、ある夜、相撲をとるふりをして大坊主の腰に大鉈(おおなた)を叩きつけました。すると、さすがの大坊主も逃げていったそうです。

翌日、仕事仲間たちが血痕をたどっていくと、その先は大明神岳の頂上にある石宝倉(いしほうぐら)に続いていたといいます。

静岡県の伝承

静岡県榛原郡上川根村(現・川根本町)には、墓地近くの昼でも暗い杉林に大坊主が出るという話が伝わっています。

この大坊主は、通りかかった人の背中にずっしりと負ぶさってくるんです。とても重くて、なかなか振り払えません。

でも、太陽の光が届く場所まで何とかたどり着いて、大日様(太陽の仏様)に一生懸命お願いすると、大坊主は離れていったそうです。

因幡国(現・鳥取県)徳尾の伝承

『因伯昔話』に記された、ちょっと怖い話があります。

昼でも木が茂って暗い森があり、「夜中の12時から2時頃に3回通ると、必ず大坊主が現れる」という噂が立っていました。

これを聞いた羽田半弥太(はだはんやた)という荒武者が、正体を見破ろうと森へ向かいます。途中、近くの茶屋で夕食をとり、店の主人に「怪物の正体を見破りに行く」と話しました。

森の奥で夜が更けた頃、天を突くほどの大坊主が現れ、目を光らせて半弥太を睨みつけました。しかし、彼が動じずにいると大坊主は姿を消したのです。

帰り道、半弥太は夕食をとった茶屋に寄って主人に報告しました。すると主人が「怪物の大きさは、このくらいでしたか?」と尋ねてきます。

「いや、もっと大きかった」

「では、このくらいですか?」

恐ろしい声とともに、主人が森の怪物よりさらに巨大な大坊主に変身しました。半弥太は気を失い、目が覚めるとそこはただの野原で、茶屋も主人の姿も消え失せていたといいます。

薩州(現・鹿児島県)の伝承

江戸時代の随筆集『新著聞集』に記された話です。

竹内市助という者が、参勤交代の送別の酒宴に出席していました。宴が終わって座敷でぼんやりしていると、半分ほど開いた戸から坊主が顔を出したのです。

驚くべきことに、その顔だけで約90センチメートル(3尺)もの大きさがありました。さらに箒(ほうき)のような大きな手で肩をつかんできます。

市助は刀を抜いて何度も斬りつけましたが、まるで綿を切るような感触で、まったく手応えがありません。大声で「怪物を仕留めた」と叫ぶと、大坊主はたちまち姿を消したそうです。

妖怪絵巻での描写

江戸時代の妖怪絵巻『化物づくし』には、「大坊主」がその弟子とされる「白ちご(しらちご)」という妖怪とともに描かれています。

『化物づくし』の大坊主は犬に似た姿をしているため、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』に描かれた犬神と関連があるのではないかという説もあるんです。

まとめ

大坊主は、江戸時代の社会への不満が生み出した、巨大で不気味な妖怪です。

重要なポイント

- 巨大な坊主姿の妖怪で、大入道とほぼ同義

- 江戸時代の寺院の腐敗への庶民の悪感情が背景にある

- 夜道や暗い森、墓地の近くなど薄暗い場所に出没

- 人の背中に負ぶさったり、肩をつかんだりする

- 斬っても手応えがなく、実体がないことが多い

- 大声を出すと消えることがある

- 太陽や仏様への祈りが効果的な場合も

各地の伝承を見ると、大坊主は単に恐ろしいだけでなく、時には「世界の果てを見せてやろう」と語りかけたり、相撲をせがんだりと、どこか人間くさい一面も持っています。

もし夜道で巨大な影を見かけたら…それは大坊主かもしれません。そんな時は、慌てず大声を出してみると、案外消えてくれるかもしれませんね。

コメント