日本の神話には、明るい側面を持つ神様だけでなく、「禍(わざわい)」や「災い」を司る神様も存在します。

中でも「オオマガツヒノカミ(大禍津日神)」は、日本神話において重要な位置を占める神様です。

一見すると怖いイメージがあるかもしれませんが、実は日本人の世界観や人生観に大きな影響を与えてきた存在なのです。

今回は、この不思議な神様について詳しく解説します。

オオマガツヒノカミの名前の意味

まずは「オオマガツヒノカミ(大禍津日神)」という名前に込められた意味を紐解いてみましょう。

この名前は四つの要素から成り立っています:

- 「オオ(大)」:大きい、強い、重要な、という意味です。

- 「マガ(禍)」:凶、災厄

- 「ツ」:〜の

- 「カミ(神)」:神様のことです。

これらを合わせると、オオマガツヒノカミは「大きな災厄の神様」という意味になります。

オオマガツヒノカミの系譜と由来

オオマガツヒノカミは、どのようにして生まれた神様なのでしょうか。

日本の神話書『古事記』や『日本書紀』によれば、この神様の誕生はイザナギ命(いざなぎのみこと)の「禊(みそぎ)」と深く関わっています。

誕生の経緯

- イザナギ命は、亡くなった妻イザナミ命を連れ戻すため黄泉の国(よみのくに:死者の国)へ行きます

- しかし失敗し、死の世界の「穢れ(けがれ)」を身に付けたまま現世に戻ってきます

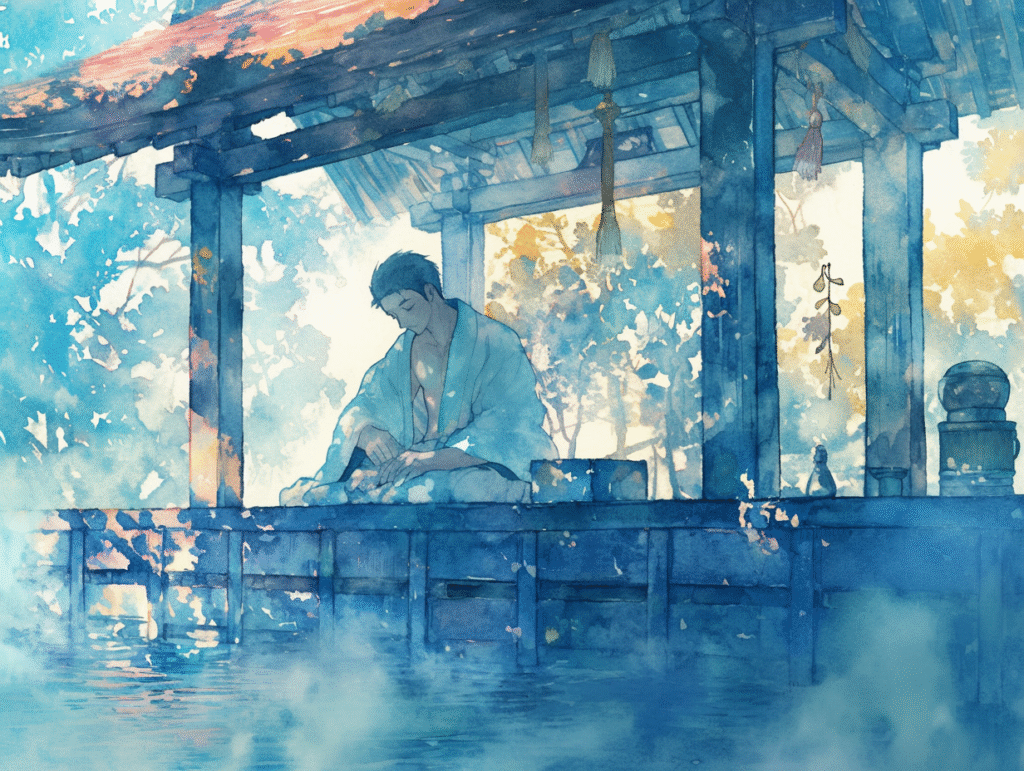

- イザナギ命は、その穢れを落とすために川で「禊(みそぎ)」という清めの儀式を行います

- この禊の際に、イザナギ命の体についた様々な穢れから「オオマガツヒノカミ」が生まれた

このように、オオマガツヒノカミは「死の穢れ」から生まれた神様です。

オオマガツヒノカミの神格と特徴

以下は、オオマガツヒノカミの性質(神格)。

- 災いと災厄

- お祓い

毒をもって毒を制するように、災いを持って災いを払い除ける力も持っています。

オオマガツヒノカミに関する神話と伝承

オオマガツヒノカミが登場する主な神話は、日本の古典『古事記』と『日本書紀』に記されています。

神話のあらすじ

前述の通り、オオマガツヒノカミはイザナギ命の禊から生まれました。しかし、この神話には続きがあります:

- イザナギ命が黄泉国から帰還し、川で禊を行います

- 最初に衣服を脱いだときに生まれた神々の中に、オオマガツヒノカミがいました

- この禍をもたらす神が生まれるのと同時に、それを鎮める力を持つ「ナオビノカミ(直毘神:なおびのかみ)」も誕生します

- さらに禊を続けると、様々な神々が次々と生まれ、最後に三貴神(アマテラス、ツクヨミ、スサノオ)が誕生します

この神話で特に重要なのは、「オオマガツヒノカミ(大禍津日神)」と「ナオビノカミ(直=正しさ)」がセットで生まれている点です。

これは、日本の伝統的な世界観において、「禍と祓い」「穢れと清め」は常にセットで存在するという考え方を示しています。

オオマガツヒノカミを祀る神社とご利益

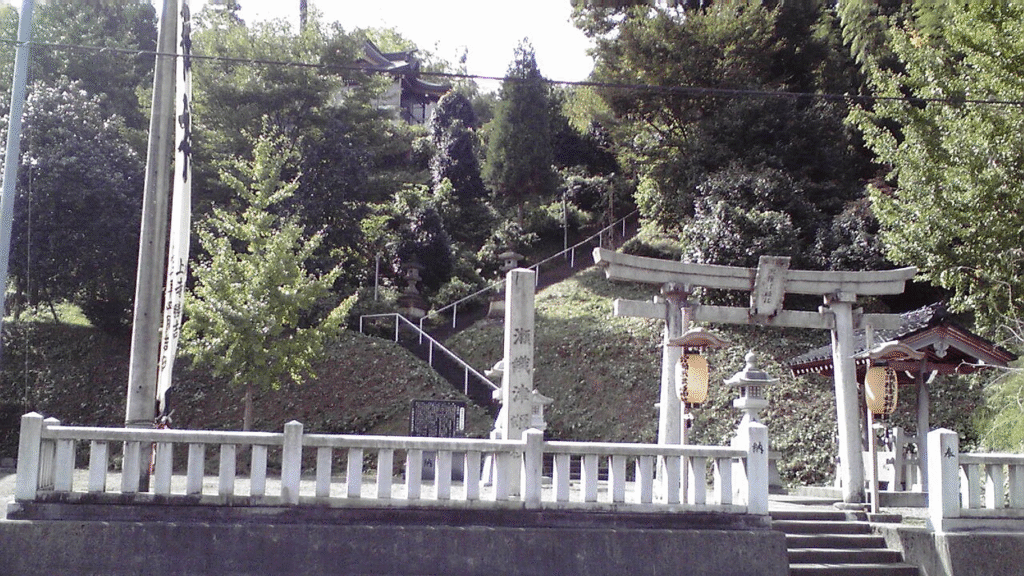

オオマガツヒノカミは、瀬織津姫神社(石川県)で祀られている。

ご利益

オオマガツヒノカミに関連する神社でお参りする際に期待できるご利益は以下の通りです:

- 厄除け・災難除け

- 招福

まとめ

オオマガツヒノカミという神様について様々な側面から見てきました。

まとめポイント

- オオマガツヒノカミは、黄泉帰りの穢れから生まれた災厄の神ですが、単なる「悪い神」ではありません

- 神格は、災いや禍の象徴である一方、お祓いの神様でもあります

- 神話では、災い(オオマガツヒノカミ)と正しさ(ナオビノカミ)がセットで語られることに深い意味があります

- ご利益は、厄除け・招福など