もし目の前の敵が突然姿を消して、次の瞬間、背後から襲いかかってきたら、どんなに恐ろしいでしょうか?

飛鳥時代、実際にそんな恐るべき能力を持った鬼が存在したと伝えられています。

それが隠形鬼(おんぎょうき)。朝廷に反逆した豪族・藤原千方が従えた四体の鬼のうち、最も不気味で神秘的な存在でした。

この記事では、姿を消して敵を翻弄する特殊能力を持つ隠形鬼について、その正体と驚くべき伝承を詳しくご紹介します。

概要

隠形鬼(おんぎょうき)は、飛鳥時代の豪族・**藤原千方(ふじわらのちかた)**が使役していた四体の鬼のひとつです。

「怨京鬼」とも書かれることがあり、その名の通り姿を隠す術を使って敵を襲う、まさに暗殺者のような存在でした。三重県津市を中心とした伊賀・伊勢地方に伝承が残っており、『太平記』にもその活躍が記されています。

金鬼、風鬼、水鬼とともに「藤原千方の四鬼」として知られ、それぞれが人智を超えた神変(じんぺん)と呼ばれる特殊能力を持っていたんです。千方はこの四鬼の力を借りて朝廷への反逆を企てましたが、最終的には紀朝雄(きのともお)の和歌の言霊によって四鬼が去り、滅ぼされてしまいました。

姿・見た目

隠形鬼の姿については、実は詳しい記述があまり残っていないんです。

なぜ姿の記述が少ないのか

これには理由があります。なんといっても「姿を消す」のが得意な鬼ですからね。誰もその本当の姿をじっくり見ることができなかったのかもしれません。

伝承によれば、隠形鬼は霧や霞のような存在として描かれることが多く、実体があるのかないのか分からない、まさに幽霊のような存在だったとされています。

鬼というより式神?

実は「鬼」と呼ばれていますが、隠形鬼を含む四鬼の正体は**陰陽師が使役する式神(しきがみ)**に近い存在だったという説が有力です。

つまり藤原千方は陰陽師として、呪術的な方法でこれらの存在を呼び出し、操っていたということ。角を生やした一般的な鬼のイメージとは違い、もっと霊的で神秘的な存在だったのかもしれませんね。

特徴

隠形鬼の最大の特徴は、なんといってもその隠形術(おんぎょうじゅつ)です。

隠形鬼の恐るべき能力

主な能力:

- 完全な透明化:姿を完全に消して、敵に気づかれずに接近

- 奇襲攻撃:突然現れて敵を押しつぶす

- 幻術:霧や霞に隠れて、人の心を惑わせる

- 気配消去:音も立てずに移動できる

『太平記』では「姿を隠して敵に近づき、突然敵を押しつぶす」と記されており、まるで現代の特殊部隊のような戦い方をしていたんです。『現在千方』という文献では「霧や霞に隠れる術を身につけ、人の心をたぶらかす」とも書かれています。

他の四鬼との連携

隠形鬼は単独でも強力でしたが、他の三鬼と組み合わせるとさらに恐ろしい存在に。

例えば、風鬼が強風で敵を混乱させている間に、隠形鬼が姿を消して背後から襲うとか。水鬼が洪水を起こして敵が溺れかけているところに、見えない隠形鬼が追い打ちをかけるとか。まさに最強のチームワークだったんですね。

伝承

隠形鬼が登場する最も有名な伝承は、『太平記』に記された藤原千方の反逆物語です。

朝廷への反逆と隠形鬼の活躍

天智天皇の時代、藤原千方は四鬼を使って伊賀・伊勢の地を荒らし回り、ついには朝廷への反逆を企てました。

通常の軍隊では、姿の見えない隠形鬼にまったく太刀打ちできません。兵士たちは見えない敵におびえ、いつ襲われるか分からない恐怖に震えていたといいます。

紀朝雄の和歌による退散

朝廷は紀朝雄という武将を討伐軍として派遣しました。しかし朝雄は武力ではなく、**和歌の言霊(ことだま)**という精神的な力で四鬼に対抗したんです。

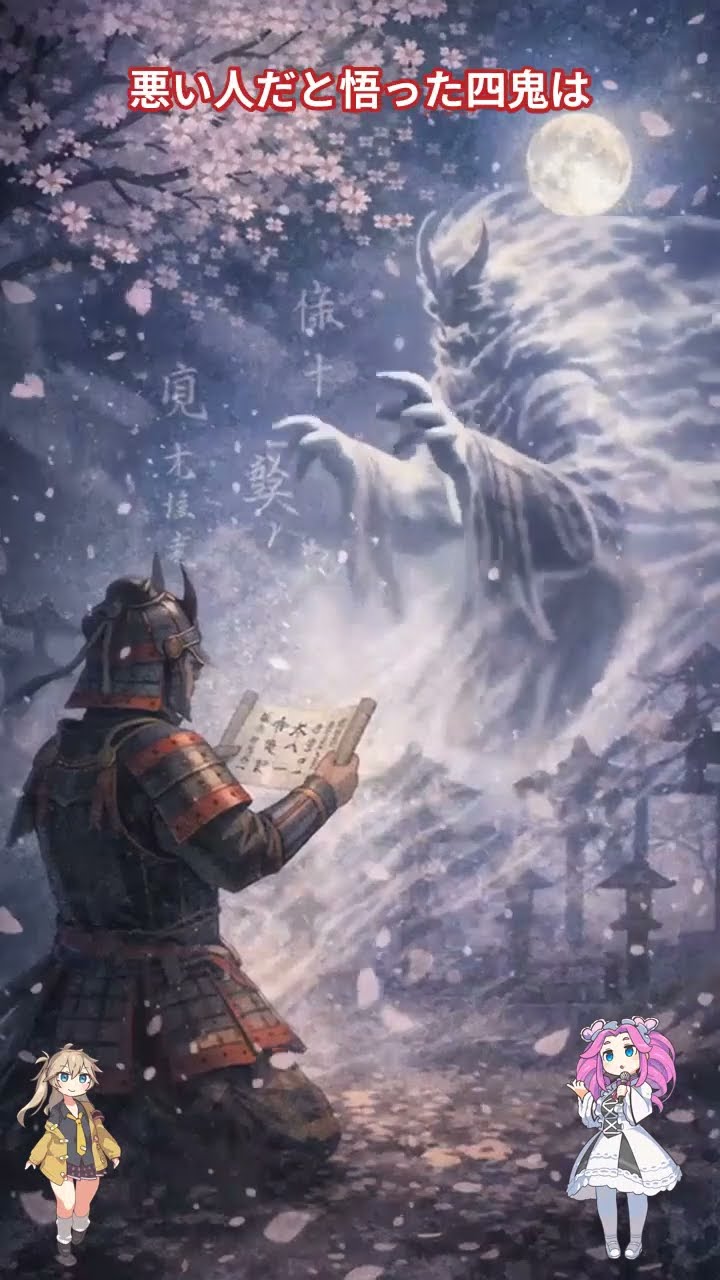

朝雄が詠んだ和歌によって、隠形鬼を含む四鬼は千方が悪逆無道な者だと悟り、彼のもとを去ってしまいます。姿を消すことが得意な隠形鬼も、真実を突きつける言葉の力には勝てなかったということでしょうか。

坂上田村麻呂伝説での登場

平安時代の英雄・坂上田村麻呂の伝説にも隠形鬼は登場します。

岩手山の伝承では、水鬼と隠形鬼が官女に化けて都に潜入し、帝に近づこうとしました。しかし田村麻呂に見破られ、水鬼は討たれ、隠形鬼は逃げ帰ったとされています。その後の合戦で、田村麻呂の弟が隠形鬼に囚われましたが、秋葉山大権現の助けによって救出され、最終的に隠形鬼も滅ぼされました。

起源

隠形鬼の起源には、いくつかの興味深い要素があります。

摩利支天の隠形法との関連

隠形鬼という名前の元ネタは、中世以降に信仰を集めた摩利支天(まりしてん)の隠形法だとされています。

摩利支天は仏教の守護神で、姿を隠す術に長けていることで知られていました。武士たちは戦場での守護を求めて摩利支天を信仰し、その隠形の術にあやかろうとしたんです。藤原千方の隠形鬼も、この信仰と関係があるのかもしれません。

陰陽道との深い関係

隠形鬼を含む四鬼は、陰陽師が使役する式神的な存在だったと考えられています。

陰陽道では、五行思想(木・火・土・金・水)に基づいて世界を理解します。四鬼もこの五行と関連があり、それぞれが異なる元素の力を持っていたんですね。隠形鬼は霧や霞を操ることから、水の要素と関連があったのかもしれません。

伊賀忍者の祖として

現代では、隠形鬼は伊賀忍者の祖として推されることがあります。

考えてみれば、姿を消して敵に近づき、奇襲をかけるという戦法は、まさに忍者そのもの。伊賀・伊勢地方(現在の三重県)は後に伊賀流忍術の本拠地となりましたが、隠形鬼の伝承がその原型になったという説もあるんです。

実際、忍者の使う術には「隠形の術」というものがあり、名前もそっくり。偶然とは思えない共通点ですよね。

まとめ

隠形鬼は、藤原千方の四鬼の中でも特に神秘的で恐ろしい存在でした。

重要なポイント

- 藤原千方が使役した四鬼のひとつで、姿を消す能力を持つ

- 霧や霞のような存在で、実体があるのか分からない神秘的な姿

- 完全な透明化と奇襲攻撃が得意な、まさに暗殺者のような存在

- 紀朝雄の和歌の言霊によって千方のもとを去った

- 摩利支天の隠形法や陰陽道と深い関係がある

- 後の伊賀忍者の原型になったという説もある

姿を消して襲いかかる隠形鬼の恐怖は、現代のホラー映画にも通じるものがあります。見えない敵ほど恐ろしいものはありませんからね。

そして興味深いのは、この伝説が単なる昔話ではなく、後の忍者文化につながっていったかもしれないということ。伝説と歴史が交差する、日本の妖怪伝承の奥深さを感じさせる存在、それが隠形鬼なんです。