夜遅く、山道を一人で歩いていると、背後から何かがついてくる気配を感じたことはありませんか?

振り返っても誰もいない。でも、確かに足音が聞こえる…。

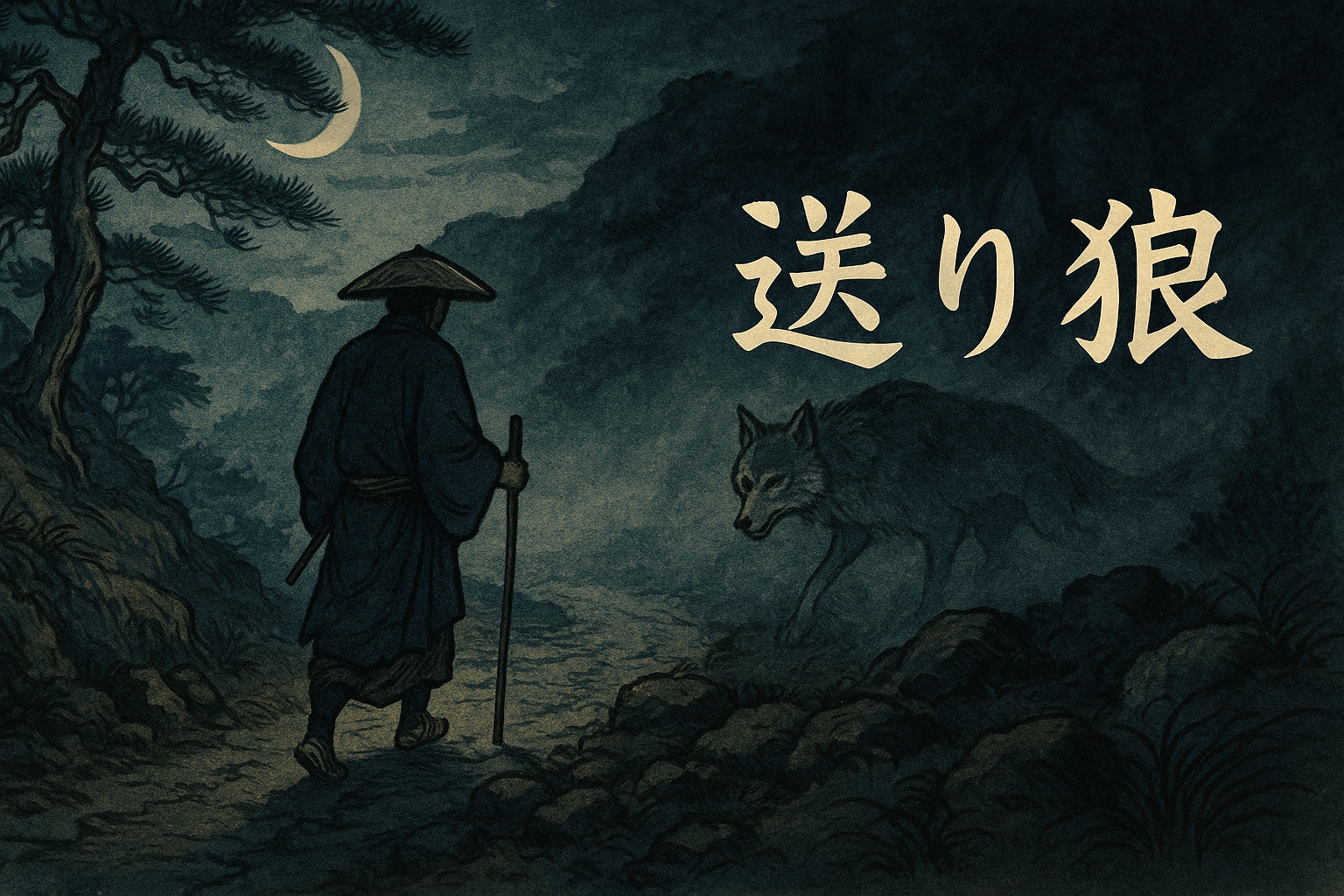

江戸時代の人々にとって、これは単なる気のせいではありませんでした。それは「送り狼」と呼ばれる妖怪の仕業だったのです。

この記事では、人を守ることもあれば襲うこともある、不思議な妖怪「送り狼」について詳しくご紹介します。

概要

送り狼(おくりおおかみ)は、夜の山道を歩く人の後をついてくる妖怪なんです。

江戸時代から日本各地で語り継がれてきた存在で、送り犬(おくりいぬ)や山犬(やまいぬ)とも呼ばれています。

関東地方から近畿地方、さらには高知県まで、広い範囲で伝承が残っているのが特徴です。

送り狼の基本的な性質

送り狼には、二面性があります。

恐ろしい面

- 転んだ人間を食い殺す

- 人の頭上を何度も飛び越えて威嚇する

- 夜道で人を追いかける

守護的な面

- 山の獣や魔物から人を守る

- 無事に家まで送り届けてくれる

- 正しく対処すれば害を与えない

つまり、接し方次第で味方にも敵にもなる、複雑な性格を持った妖怪なんですね。

『和漢三才図会』の記述

江戸時代の百科事典『和漢三才図会』(わかんさんさいずえ)には、送り狼についてこう書かれています。

夜道を歩く人がいると、その頭上を何度も飛び越す。もし恐れて転倒すると、たちまち食いつく。しかし、狼を恐れず、手向かわなければ害はない。

また、火縄の匂いを嗅ぐと逃げていくとも記されており、山を行く人は火縄を携帯することが推奨されていました。

伝承

送り狼の伝承は地域によって大きく異なります。ここでは代表的な話をご紹介しましょう。

転んだらどうなるの?

送り狼と遭遇したときの対処法は、各地で共通しています。

絶対にやってはいけないこと

- 恐れて走って逃げる

- パニックになって転ぶ

- 狼に手向かう

正しい対処法

- 転んでも「どっこいしょ」と座ったふりをする

- 「しんどいわ」とため息をついて休憩する振りをする

- 落ち着いて煙草をふかす(江戸時代の場合)

兵庫県加東市には、転んでも「まず一服」と休むような声を出せば襲われないという言い伝えがあります。

要するに、「これは転んだんじゃなくて、ちょっと休憩してるだけだよ」と見せかけることが大切なんですね。

長野県の感動的な民話

昭和初期の文献『小県郡民譚集』には、送り狼が人を助けた心温まる話が残っています。

塩田(現・上田市)の出産物語

- 女性が出産のため実家へ帰る途中、山道で急に産気づいた

- その場で一人で赤ん坊を産み落とした

- 夜になり、何匹もの送り狼が集まってきた

- 女性は「食うなら食ってしまへ」と覚悟したが、狼は襲わなかった

- 送り狼は山中の他の狼から母子を守っていた

- 送り狼の1匹が夫の家まで行き、夫の着物をくわえて女性のもとへ連れてきた

- 無事に家に戻った夫婦は、送り狼に赤飯を振る舞った

この話では、送り狼は完全に守護者として描かれているんです。

送り犬と迎え犬の違い

長野県南佐久郡小海町では、山犬を2種類に分けて考えていました。

送り犬

- 人を守ってくれる

- 悪さをしない

- 家まで無事に送り届けてくれる

迎え犬

- 人を襲う

- 深夜の山中で待ち伏せする

- 通り過ぎた人の頭上を飛び越える

同じ山犬でも、性質が全く違うものとして区別されていたんですね。

無事に帰った後は?

地域によっては、無事に山道を抜けた後にすべきことが伝えられています。

お礼の作法

- 「さよなら」「お見送りありがとう」と声をかける

- 家に帰ったら足を洗い、感謝の気持ちを込めて食べ物を供える

- 草履の片方を供える(送り狼の好物とされた)

これをすると、送り狼は満足して帰っていくそうです。

人間の塩分を好むという説もあり、草履を供えたのはそのためかもしれません。

三峰神社の「大口真神」

埼玉県の三峰神社(みつみねじんじゃ)では、今でも狼(山犬)が「大口真神」(おおくちまがみ)として神使(神様の使い)として厚く信仰されています。

ここでは送り狼は完全に守護神として扱われており、災いから人々を守る存在なんです。

お守りやお札にも狼の姿が描かれていて、現代でもその信仰は続いています。

『本朝食鑑』の教え

江戸時代の書物『本朝食鑑』(ほんちょうしょっかん)には、こんな記述があります。

人が善をもって狼に接すれば、狼も善でこたえる

つまり、正しい態度で接すれば、送り狼は山野の獣や妖怪から守ってくれるということなんですね。

現代の「送り狼」

現代では、「送り狼」という言葉は別の意味でも使われています。

それは、女性の後をつけ狙う男性を指す言葉です。

表面上は親切を装いながら、実は下心を持っている人のことを「送り狼」と呼ぶようになりました。

この使い方も、妖怪の送り狼が持つ「一見守ってくれそうで実は危険」という二面性から来ているんですね。

まとめ

送り狼は、夜道の恐怖と安心の両方を象徴する不思議な妖怪です。

重要なポイント

- 夜の山道で人の後をついてくる狼や山犬の妖怪

- 転ぶと襲われるが、座る振りをすれば助かる

- 江戸時代の『和漢三才図会』や『本朝食鑑』に記録がある

- 地域によって守護者にも危険な存在にもなる

- 長野県では人を助ける心優しい存在として語られる

- 正しく対処すれば山の獣から守ってくれる

- 埼玉県三峰神社では神使として今も信仰されている

- 現代では「女性の後をつける男性」を指す言葉としても使われる

江戸時代の人々にとって、夜の山道は本当に危険な場所でした。

送り狼の伝説は、そんな危険な状況でも「落ち着いて、慌てずに対処すれば大丈夫」という教訓を伝えているのかもしれません。

もしかしたら、実際のニホンオオカミの習性を、人々が独自に解釈して生まれた伝説なのかもしれませんね。