古い絵巻物を見ていて、突然現れる真っ黒な坊主の絵に驚いたことはありませんか?

その不気味な姿は、一度見たら忘れられないほどインパクトがあります。

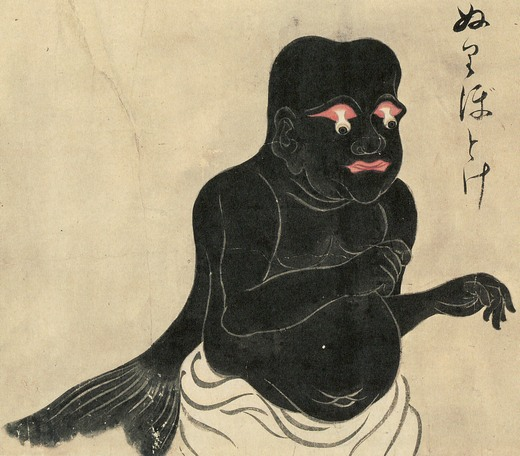

それが塗仏(ぬりぼとけ)という、日本でも特に謎の多い妖怪なのです。

今回は、江戸時代の絵巻物に描かれながらも、その正体や由来がほとんどわかっていない塗仏について、詳しくご紹介します。

塗仏ってどんな妖怪?

「塗仏(ぬりぼとけ)」は、江戸時代の妖怪絵巻に登場する妖怪です。

他の妖怪と違って、絵は残っているのに説明がほとんどないという、まさに謎だらけの存在なのです。

基本情報

- 名称:塗仏(ぬりぼとけ)

- 語源:「塗り(黒く塗られた)」+「仏(死者・僧侶)」

- 初出:江戸時代の『百怪図巻』『画図百鬼夜行』など

- 特徴:絵のみで伝承がほとんど残っていない

- 分類:正体不明系妖怪

塗仏の面白いところは、多くの絵巻物に描かれているにも関わらず、「どこで現れるのか」「何をするのか」「なぜ生まれたのか」といった基本的な情報が、ほとんど記録されていないことです。

では、塗仏はどんな姿をしているのでしょうか?

塗仏の不気味すぎる見た目

塗仏の最大の特徴は、その強烈なビジュアルです。

一度見たら絶対に忘れられない、インパクト抜群の姿をしています。

外見の特徴

- 全身が真っ黒に塗られている

- 坊主頭

- 目玉が飛び出して、下に垂れ下がっている

- 背中に魚の尾びれのようなものが生えている

江戸時代の妖怪絵巻での扱い

塗仏は、複数の有名な妖怪絵巻に登場していますが、その扱い方にも謎があります。

主な登場作品

- 『百怪図巻』:様々な妖怪を集めた絵巻

- 『画図百鬼夜行』:鳥山石燕による有名な妖怪図鑑

- その他の妖怪絵巻:複数の作品に同様の姿で登場

絵巻での特徴

説明文が一切ないのがとにかく特徴的。

現代の伝承

塗仏は現代になってから、様々な伝承が加えられました。

- 仏壇から現れて、人を驚かす

- 怠け者の僧に襲いかかる

- たまに現れて仏壇の手入れをする

現代では、見た目に反して良い妖怪として解釈されているみたいです。

まとめ

塗仏は、元々は不気味な絵だけの存在で、現代に入ってから設定が追加された妖怪です。

この記事のポイント

- 塗仏は江戸時代の絵巻に登場する謎の妖怪

- 真っ黒な体と飛び出た目が特徴的

- 絵だけで説明がほとんど残っていない

- 現代人が様々な解釈を考えている