もしあなたの家に、いつの間にか知らない老人が上がり込んで、勝手にお茶を飲んでくつろいでいたら、どう思うでしょうか?

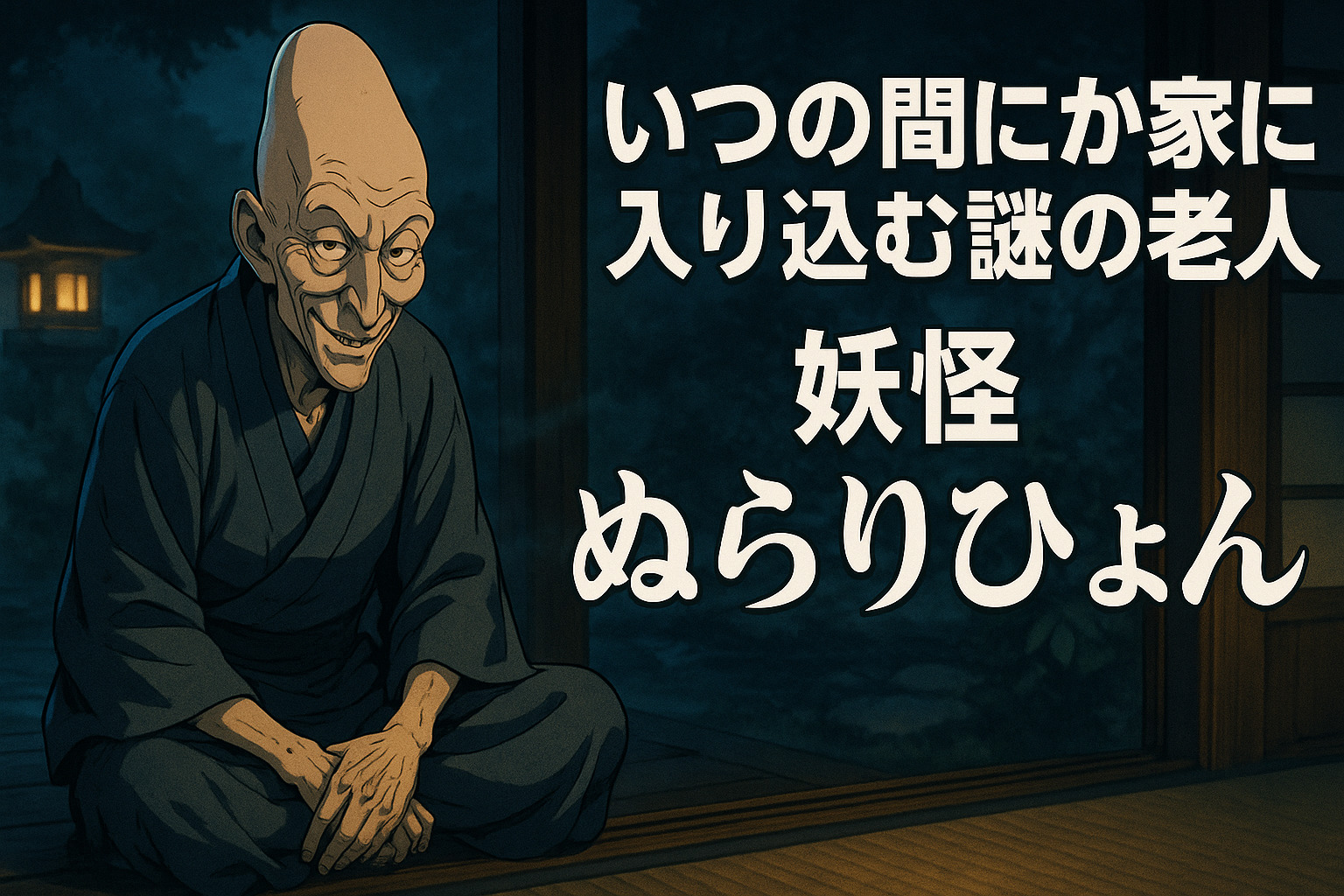

現代の人々にとって、それは「妖怪の総大将」ぬらりひょんの仕業とされています。

しかし実は、この有名なイメージは江戸時代にはなく、現代になって作られたものだったのです。

この記事では、謎に満ちた妖怪「ぬらりひょん」の本当の姿について詳しくご紹介します。

基本情報

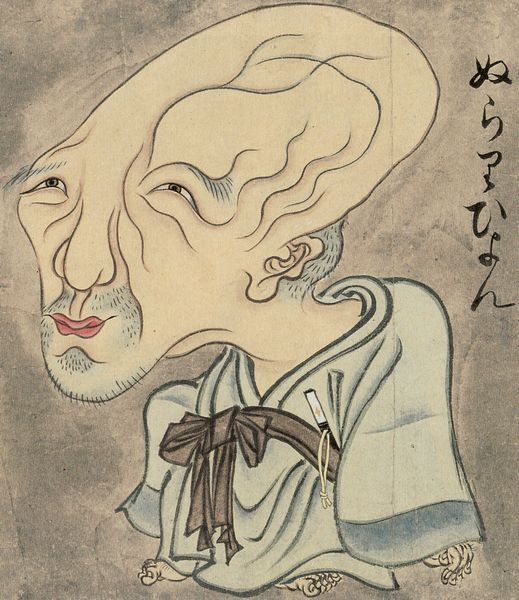

ぬらりひょん は、江戸時代の妖怪絵師・鳥山石燕の『画図百鬼夜行』に描かれた謎の妖怪です。

「瓢箪鯰(ひょうたんなまず)」のように、つかみどころのない存在として知られています。

ぬらりひょんの基本情報

- 分類:つかみどころのない妖怪

- 出典:『画図百鬼夜行』『百怪図巻』など

- 名前の意味:「ぬらり」(滑らか)+「ひょん」(奇妙・思いがけない)

- 現代のイメージ:妖怪の総大将、家に勝手に上がり込む妖怪

- 実際の古典:詳細不明の謎の存在

ぬらりひょんの最大の特徴は、江戸時代の原典には詳しい説明がない ことです。

現代でよく知られている「家に勝手に上がり込む妖怪」や「妖怪の総大将」というイメージは、実は昭和以降に作られたものなんです。

この興味深い変化の過程も含めて、ぬらりひょんの正体に迫っていきましょう。

姿・見た目

ぬらりひょんの姿は、江戸時代の絵巻物でしか確認できません。

江戸時代の絵巻での描かれ方

古い文献では、ぬらりひょんは一貫して特徴的な姿で描かれています。

ぬらりひょんの外見

- 頭:特徴的な形状の大きなはげ頭

- 年齢:老人(翁)の姿

- 服装:着物または袈裟を着用

- 表情:穏やかで上品な顔立ち

- 体型:痩せ型で背は高め

鳥山石燕による描写

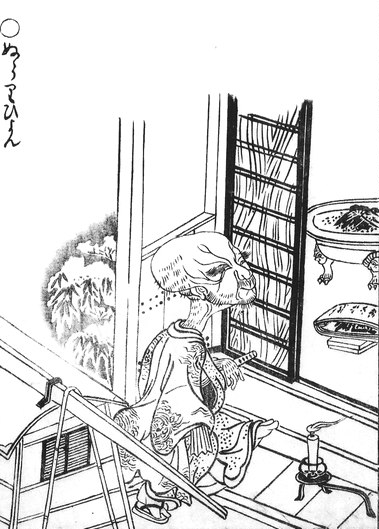

鳥山石燕の『画図百鬼夜行』では、独特な場面で描かれています。

石燕版の特徴

- 駕籠から下りる姿 で描かれている

- 乗り物から降りることを「ぬらりん」と言ったことから、名前と掛けた描写

- 遊里通いの放蕩者 として描いたという説もある

- 上品な身なりの裕福そうな老人

現代でのイメージ

水木しげるなどの現代の妖怪画では、より親しみやすい姿で描かれることが多くなりました。

現代版の特徴

- 温和で人懐っこそうな表情

- 商人や旦那風の格好

- ゆったりとした動作

- 威厳のある雰囲気

地域による違い

興味深いことに、地域によってまったく違う姿で伝承されています。

岡山県の場合

- 人の頭ほどの大きさの球状 の妖怪

- タコやクラゲのような姿

- 海に浮かんだり沈んだりする

- 老人の姿とは全く異なる

この地域差が、ぬらりひょんの謎めいた性格を物語っているんですね。

それでは、このつかみどころのない妖怪の特徴を詳しく見ていきましょう。

特徴

ぬらりひょんには、その名前通り「ぬらりくらり」とした独特な特徴があります。

基本的な性質

ぬらりひょんの最も重要な特徴は、つかみどころがない ことです。

「ぬらりひょん」の意味

- 「ぬらり」:滑らかな様子、つるつるした感じ

- 「ひょん」:奇妙なもの、思いがけない様子

- 全体の意味:ぬらりくらりとつかみどころのない存在

現代で語られる行動パターン

昭和以降に作られたイメージでは、以下のような行動をするとされています。

家への侵入パターン

- 年末の忙しい夕方 などに現れる

- どこからともなく 商売をしている家に入る

- 勝手に座敷に上がり込む

- お茶を飲んだり煙草を吸ったり してくつろぐ

- 家の人は「この人は誰だろう?」と思う

- 「誰かの知り合いだろう」と思い込む

- ふと気がつくといなくなっている

地域ごとの異なる特徴

地域によって、ぬらりひょんの特徴は大きく異なります。

岡山県備讃灘の場合

- 海坊主の一種 とされる

- 球状の妖怪 が海に浮かぶ

- 捕まえようとすると 「ぬらり」と手をすり抜ける

- 「ひょん」と浮いてくる ことを繰り返す

- 人をからかって楽しむ

秋田県の場合

- 百鬼夜行の一員 として登場

- 「化物坂」と呼ばれる坂道に出現

- 他の妖怪(おとろし、野槌など)と一緒に現れる

- 雲深い小雨の夕暮れに活動

現代の誤解

重要なのは、現在よく知られている特徴の多くが 後世の創作 だということです。

創作とされる要素

- 「妖怪の総大将」という設定

- 家に勝手に上がり込む行動

- お茶を飲んでくつろぐ様子

- 主人と思い込ませる能力

これらは藤沢衛彦の『妖怪画談全集』での推測が元になって広まったものなんです。

それでは、ぬらりひょんの本当の伝承はどのようなものなのでしょうか。

伝承

ぬらりひょんの伝承は、地域によって大きく異なり、現代の創作的解釈も多く含まれています。

江戸時代の記録

最も古い記録は、江戸時代の様々な文献に残されています。

『俚言集覧』での記録

- 「古法眼元信化物画」とのみ記載

- 具体的な行動や性質の説明なし

- 妖怪画に描かれていたという事実のみ

『嬉遊笑覧』での記録

- 古法眼元信の「化物絵」に描かれた妖怪の一つ

- 他の妖怪と並んで名前のみ記載

- 詳細な説明は一切なし

秋田県の百鬼夜行

菅江真澄の『雪の出羽路』(1814年)に貴重な記録があります。

道祖ノ神坂での目撃談

- 現在の 秋田県湯沢市稲庭町 の坂道

- 雲深く小雨そぼる夕暮れ に出現

- 「ぬらりひょん、おとろし、野槌なんど百鬼夜行する」

- 地元では 「化物坂」 と呼ばれる

この記録では、ぬらりひょんは百鬼夜行の一員として他の妖怪と一緒に現れています。

岡山県の海坊主型

岡山県では、まったく異なる伝承があります。

瀬戸内海での目撃談

- 人の頭ほどの大きさの球状 の妖怪

- 海に浮かんだり沈んだりを繰り返す

- 船で取ろうとすると 「ぬらり」と手をすり抜ける

- 「ひょん」と浮いてくる ことから名前がついた

正体の推測

- カツオノエボシ などの大型クラゲ

- タコクラゲ の類

- タコ を妖怪視したもの

現代における創作的解釈の成立

昭和以降、ぬらりひょんのイメージは大きく変化しました。

藤沢衛彦の影響

- 『妖怪画談全集 日本篇 上』での解釈

- 「まだ宵の口の燈影にぬらりひよんと訪問する怪物の親玉」

- この一文が現代イメージの元となった

水木しげるによる普及

- アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』での活躍

- 「妖怪の総大将」 として描かれる

- 第3作(1985年)で敵役として登場

創作物語の影響

- 山田野理夫『おばけ文庫2 ぬらりひょん』

- 和歌山県の話として紹介されるが、実際は創作

- これが実在の伝承として広まる

まとめ

ぬらりひょんは、日本の妖怪文化の変化を象徴する興味深い存在です。

ぬらりひょんの重要ポイント

古典での姿

- 江戸時代の妖怪絵巻に頭の大きい老人として描かれる

- 詳しい説明や行動パターンの記録はない

- 「つかみどころのない存在」という名前の意味のみ

地域による違い

- 秋田県:百鬼夜行の一員として化物坂に出現

- 岡山県:海坊主の一種、球状の妖怪として海に浮かぶ

- 同じ名前でも全く異なる存在として伝承

現代でのイメージ

- 「家に勝手に上がり込む妖怪」は昭和以降の創作

- 「妖怪の総大将」も後世の拡大解釈

- アニメや児童書を通じて全国的に有名になる

妖怪文化の変化

- 原典の意味から大きく変化した珍しい例

- 時代に合わせて妖怪が変化する過程を示す