夜中に空から「ヒョーヒョー」という不気味な鳴き声が聞こえてきたら、あなたはどう感じるでしょうか?

平安時代の人々にとって、この鳴き声は単なる動物の声ではありませんでした。

それは災いを呼ぶ恐ろしい妖怪「鵺(ぬえ)」の声だったのです。

この記事では、平安時代最恐の合成獣「鵺」について詳しくご紹介します。

鵺ってどんな妖怪なの?

鵺(ぬえ)は、平安時代から語り継がれる日本を代表する妖怪の一つです。

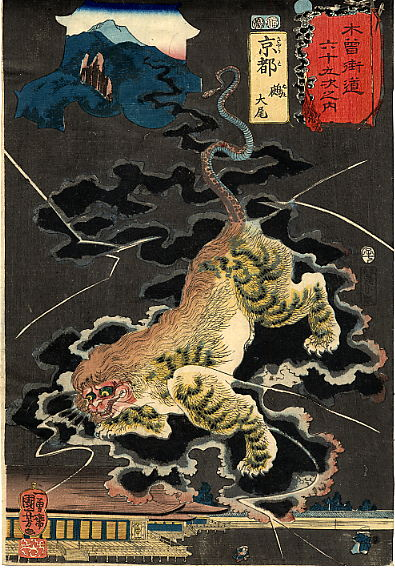

『平家物語』をはじめとする古典文学に登場し、その奇怪な姿と不吉な鳴き声で都の人々を恐怖に陥れたとされています。複数の動物の特徴を併せ持つ合成獣として描かれ、災いの前兆を告げる恐ろしい存在として畏れられてきました。

姿・見た目

鵺の姿は、とにかく不気味で奇妙な合成動物なんです。

『平家物語』などの古文書によると、鵺の姿はこう説明されています。

鵺の身体構成

- 顔は猿(さる)

- 体は狸(たぬき)

- 手足は虎(とら)

- 尾は蛇(へび)

つまり、いろんな動物の体の一部をつぎはぎしたような姿なんですね。

顔、足、尾の動物は共通しているのですが、体については文献によって異なります(明記されていない場合も)。

特徴

鵺には明確な行動パターンがあります。

それは、夜中に空から「ヒョーヒョー」とトラツグミのように鳴くことなんです。

この声を聞いた人たちには、病気になったり、災難に見舞われたのだそうです。

とにかく、悪い出来事が起こる前兆と恐れられていました。

伝承

鵺といえば、平安時代の武将・源頼政(みなもとのよりまさ)による退治伝説が有名なんです。

退治伝説のあらすじ

- 時の天皇が、毎晩うなされて眠れない状態になった

- 原因は「鵺の鳴き声」だと判明

- 源頼政が夜に待ち伏せして、弓矢で倒した

- 鵺の体は空から落ち、後に川に流された

鵺の死体は大阪府の芦屋の浦に流れ着きました。

現地の人々はその死体を葬り、その場所は「ぬえ塚」と呼ばれるようになりました。

まとめ

鵺は、平安時代の人々の恐怖と不安を象徴する代表的な妖怪です。

重要なポイント

- 複数の動物を組み合わせた奇怪な合成獣

- 「ヒョーヒョー」という不吉な鳴き声が特徴

- 災いや病気の前兆とされる恐ろしい存在

- 源頼政による退治伝説で有名

- 平安時代の不安と恐怖を象徴する妖怪