夜の学校って、昼間とは全然違う雰囲気になりますよね。 静まり返った校舎、誰もいない教室、そして月明かりに照らされた校庭…。

でも、本当に誰もいないのでしょうか? 実は、夜中の12時になると動き出すものがあるんです。 それは、多くの小学校にある「二宮金次郎像」。

この記事では、学校の七不思議でも有名な「二宮金次郎像の怪」について詳しくご紹介します。

二宮金次郎像の怪ってどんな都市伝説?

二宮金次郎像の怪は、小学校にある銅像が夜中に動き出すという日本の代表的な学校怪談です。

江戸時代(1787年生まれ)の勉強熱心な人物・二宮金次郎をモデルにした銅像が、なぜか夜になると命を宿すという話なんですね。

なぜ動き出すのか?それには諸説ありますが、学校に残された念や子どもたちの想いが銅像に宿るからだといわれています。

全国各地の小学校で似たような目撃談があることから、この怪談は広く知られるようになりました。

昼と夜で変わる銅像の姿

昼間の二宮金次郎像は、みなさんもよく知っている姿でしょう。

通常の二宮金次郎像:

- 本を読みながら歩く少年の姿

- 背中に薪(まき)を背負っている

- 勤勉さを表す真面目な表情

- 石や銅でできた像

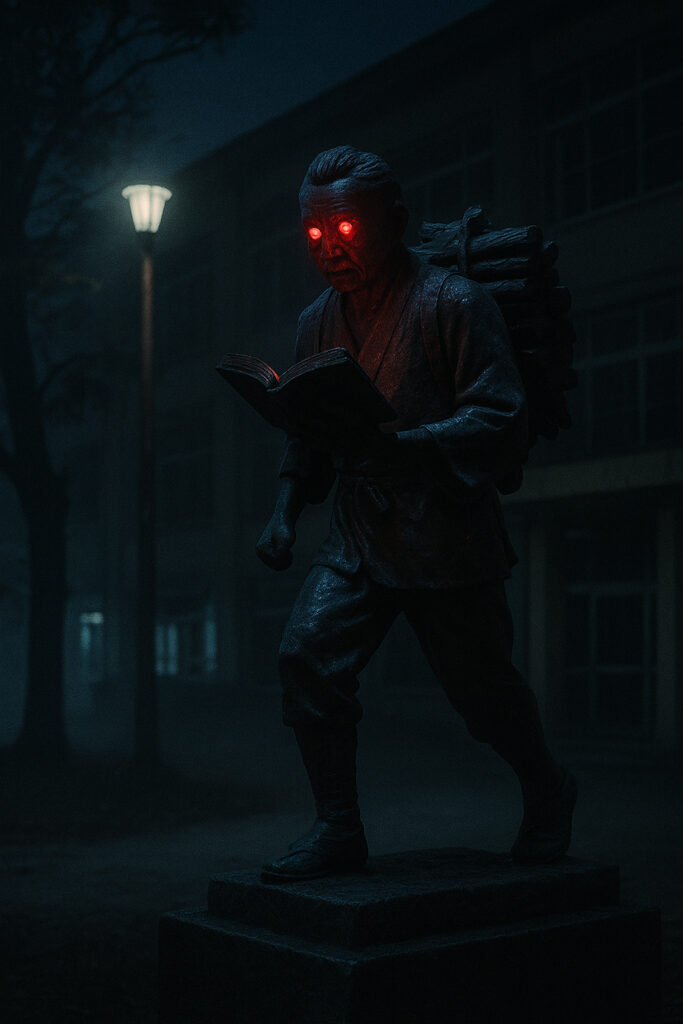

しかし、夜中の12時を過ぎると、この像に異変が起こるんです。

動き出したときの変化

- 目が赤く光る(または青く光ることも)

- 涙を流す(血の涙という証言も)

- 本のページがひとりでにめくられる

- 背中の薪の数が変わる

特に怖いのは、右腕が伸びてきたり、斧を持って襲いかかってくるという話もあること。

平和的な勉強家の像が、夜には恐ろしい存在に変わってしまうんですね。

特徴

二宮金次郎像の行動パターン

動き出した二宮金次郎像には、決まった行動があります。

主な行動:

- 校庭を走り回る(15周するという説も)

- 本を読み続ける(ページをめくる音が聞こえる)

- 薪を割る動作をする

- 目撃者を追いかける

危険な呪いの力

そして最も恐ろしいのが、薪の数を数えると呪われるという話。

呪いの内容:

- 交通事故に遭う

- 翌日、石にされてしまう

- 最悪の場合、死んでしまう

だから絶対に薪の数は数えてはいけないといわれているんです。

意外な弱点も?

怖い二宮金次郎像ですが、実は弱点もあるらしいですよ。

弱点リスト:

- トマトが苦手(投げると逃げる)

- 蛇を見ると驚いて逃げる

- 朝になると元の位置に戻る

これらの弱点を知っていれば、もし遭遇しても対処できるかもしれません。

伝承

全国に広がる目撃談

二宮金次郎像の怪は、日本各地で語られています。

有名な事例:

- 埼玉県の小学校では、像が動いて人を襲ったという報告

- ある学校では、トイレの花子さんと競走していた

- 校庭で他の銅像と戦いを始めたという話も

トイレの花子さんとの関係

面白いことに、トイレの花子さんと一緒に目撃されることがあるんです。

二人(?)の関係については、

- 校庭で競走している

- 一緒に戦っている

- お互いに縄張り争いをしている

など、さまざまな説があります。 学校の怪談同士で交流があるなんて、ちょっと不思議な話ですよね。

なぜ動き出すようになったのか

二宮金次郎像が動き出す理由には、いくつかの説があります。

動き出す理由:

- 勉強しない子どもたちへの警告

- 夜の学校を守るため

- 誰かの強い念が宿った

- 像自体に魂が宿った

どの説が本当かは分かりませんが、夜の学校には近づかない方が良さそうです。

5. まとめ

二宮金次郎像の怪は、日本の学校に伝わる最も有名な怪談の一つです。

重要なポイント

- 夜中の12時に銅像が動き出す

- 目が光り、血の涙を流すことも

- 薪の数を数えると呪われる

- トイレの花子さんと一緒に目撃されることも

- トマトや蛇が弱点

勉強熱心だった二宮金次郎が、なぜ恐ろしい怪談の主人公になったのか。 それは、学校という特別な場所が持つ不思議な力のせいかもしれません。

もし夜の学校に行く機会があったら、二宮金次郎像には絶対に近づかないようにしましょう。 特に薪の数だけは、決して数えてはいけませんよ。