ニニギノミコト(瓊瓊杵尊/邇邇芸命)は、日本神話の中でも特に重要な神の一柱です。

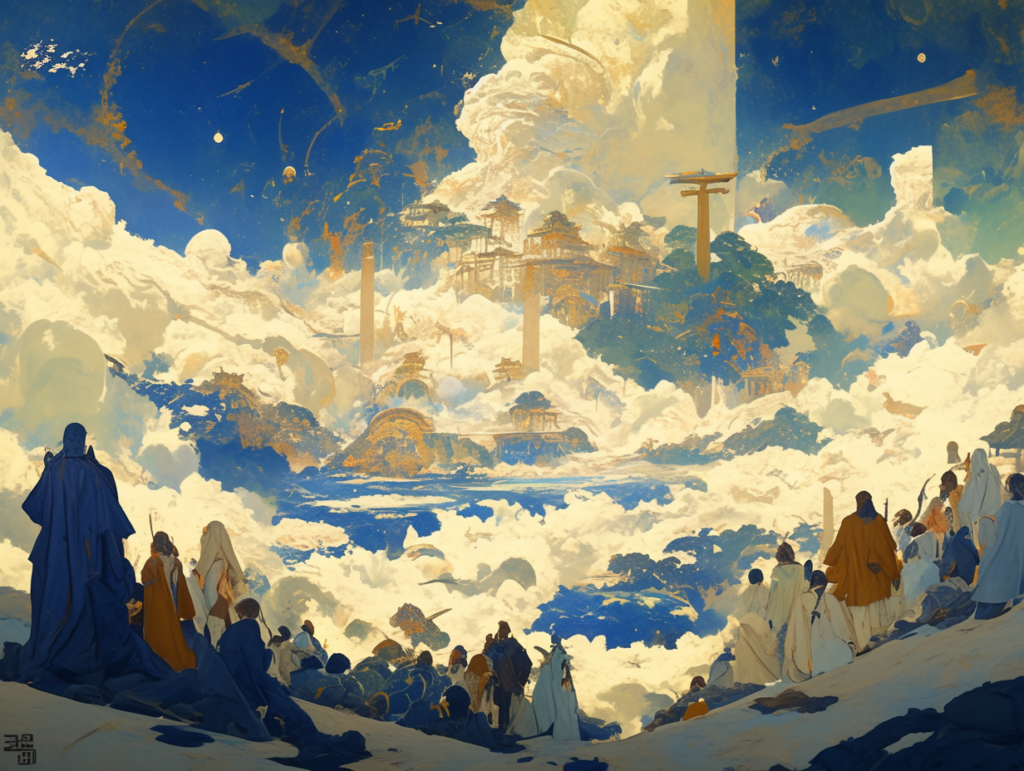

彼は「天孫降臨(てんそんこうりん)」の主役であり、神々の国・高天原(たかまがはら)から地上に降りて人間の世界と関わる”神と人間の橋渡し役”となりました。

この記事では、ニニギノミコトの系譜・名前の意味・神格・登場神話・祀られている神社まで、総合的にわかりやすく解説します。

系譜|天照大神の孫にして神武天皇の曽祖父

ニニギノミコトは、天照大神(アマテラスオオミカミ)の嫡男であり、地上を統治する使命を受けて高天原から遣わされた存在です。

| 続柄 | 神名 |

|---|---|

| 父 | 天照大神(太陽神) |

| 母 | タクハタチヂヒメ(高皇産霊の娘) |

| 妻 | コノハナサクヤヒメ(木花咲耶姫) |

| 子 | ホオリノミコト(山幸彦)→ 神武天皇へと続く系譜 |

つまり、日本の初代天皇・神武天皇の曽祖父にあたる神でもあります。

名前の意味|「ににぎ」とは何か?

「番能邇邇芸能命(ほのににぎのみこと)」という名前には、以下のような意味が含まれています。

- 「番(ほ)」=稲穂を意味する

- 「邇邇芸(ニニギ)」=にぎにぎしい様子を表す

つまり、「ニニギノミコト」とは 「にぎにぎしく実った稲穂の様子」を意味する名前です。

この名は彼の稲作文化とのつながり、また高天原から地上へ「実り(稲穂)」をもたらす神であることを象徴しています。

神格|農耕と稲穂の神

ニニギノミコトの主な神格は農耕と稲穂に関連しています:

| 神格 | 内容 |

|---|---|

| 天孫神 | 天照大神の子として地上に降臨した神 |

| 農業神 | 稲穂(天の稲穂)を携え、地上に豊穣をもたらした |

| 稲穂神 | 稲作の象徴としての神格 |

| 祖神 | 天皇家の直系祖先神として祭祀される |

神話|天孫降臨とコノハナサクヤヒメの伝説

ニニギノミコトが活躍する代表的な神話には次の2つがあります。

天孫降臨(てんそんこうりん)

- 天照大神が地上統治のため、孫・ニニギを地上へと派遣

- 「三種の神器」と「天の稲穂」を持って降臨

- 高天原の使者として、葦原中国(あしはらのなかつくに=地上)へ赴く

- 高千穂(現在の宮崎県)に降臨したとされる

この出来事が日本建国の起点とされ、のちの天皇家の神話的な始まりと位置づけられます。

コノハナサクヤヒメとの結婚と疑念

- 地上でコノハナサクヤヒメと出会い、一目惚れして求婚

- コノハナサクヤヒメは姉のイワナガヒメも一緒に迎えるよう勧められるが、美しいコノハナサクヤヒメだけを妻とする

- コノハナサクヤヒメが一夜で妊娠すると、ニニギは彼女が不倫して自分以外の子を孕んだのではないかと疑う

- コノハナサクヤヒメは「本当に神の子なら炎の中でも無事に産まれる」と産屋に火を放ち、3柱の神を生む(ホデリ、ホスセリ、ホオリ)

- イワナガヒメ(石長比売)と結婚しなかったことで、天皇家に寿命が生まれたとされる(イワナガヒメは「石」のように長寿の神だった)

この神話は、神性の証明・信仰と疑念に加え、人間の寿命の起源をテーマにした印象深いエピソードとして語り継がれています。

神社|ニニギノミコトを祀る主な神社

日本各地にニニギノミコトを祀る神社が存在しますが、代表的なのは以下の通りです:

霧島神宮(鹿児島県)

- 天皇家の祖神としての信仰が強く、格式高い神社

高千穂神社(宮崎県)

- 降臨伝承の地・高千穂にある

- 妻のコノハナサクヤヒメ、子のホオリノミコトとともに祀られている

霧島岑神社(宮崎県小林市)

- 天孫降臨の地とされる霧島山系に鎮座

これらの神社では「国家安泰」「五穀豊穣」「家内安全」などのご利益が信じられています。

まとめ:ニニギノミコトは”日本のはじまり”を担う神

ニニギノミコトは、天と地をつなぎ、神と人をつなぎ、繁栄と文化の象徴となった神です。

- 天照大神の孫として、天命を受けて地上へ降り立ち

- 地上を統治した

- 天皇家の系譜を築いた”天孫”

まさに、日本という国の精神と歴史の「根っこ」をつかさどる存在といえるでしょう。