京都の大江山といえば、酒呑童子(しゅてんどうじ)の伝説で有名ですよね。

でも実は、この山にはもっと古い時代から恐ろしい鬼たちが住んでいたという伝説があるんです。

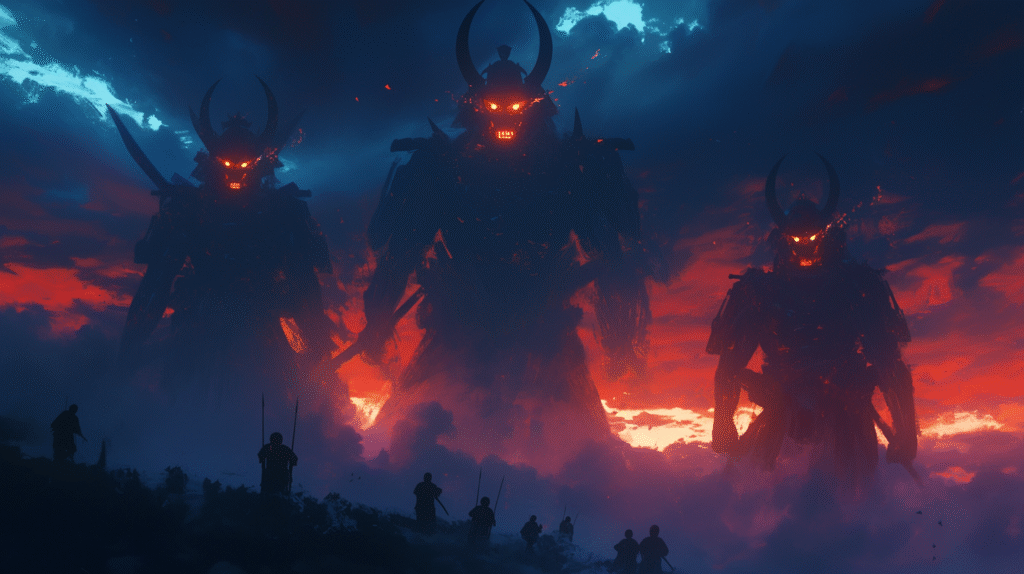

それが飛鳥時代に暴れまわった3匹の鬼のボス、英胡・軽足・土熊の物語です。

この記事では、古代の大江山を舞台にした3匹の鬼と、聖徳太子の弟による退治伝説について詳しくご紹介します。

概要

三上ヶ嶽の鬼(みうえがたけのおに)とは、飛鳥時代に丹後国の三上ヶ嶽に住んでいたという3匹の鬼たちのことです。

三上ヶ嶽というのは、現在の大江山の古い呼び名なんですよ。

この3匹の鬼には、それぞれ名前がついていました。

3匹の鬼の名前

- 英胡(えいこ)

- 軽足(かるあし)

- 土熊(つちぐま)

彼らは強大な妖術を使い、多くの鬼を従えて人々を苦しめていたため、朝廷から討伐命令が出されたんです。

3匹の鬼の特徴と能力

この鬼たちは、ただの乱暴者じゃありませんでした。

神通力という超自然的な力を持っていて、普通の人間では太刀打ちできない存在だったんです。

鬼たちの恐るべき能力

- 空を飛ぶことができる

- 海を渡る力を持つ

- 岩を砕く怪力がある

- 嵐を起こす天候操作能力

- 姿を消す妖術が使える

こんな力を持った鬼が3匹も集まって悪さをしていたら、そりゃあ大変ですよね。

里の人々は恐怖に震え上がり、朝廷に助けを求めたのでした。

当麻皇子による鬼退治伝説

鬼退治を命じられたのは、当麻皇子(たいまのみこ)という人物です。

実はこの人、聖徳太子の異母弟なんですよ。別名を麻呂子皇子(まろこのみこ)ともいいます。

退治への道のり

大和(現在の奈良県)を出発した当麻皇子は、丹後へ向かう途中で不思議な出来事に遭遇します。

皇子が手に入れた味方たち

- 龍馬:死んだ馬を生き返らせて手に入れた駿馬

- 白犬:額に老人と鏡をつけた不思議な犬

- 薬師如来像:ウツギの鞭から彫った7体の仏像

特に重要なのが、白犬の額についていた鏡でした。

決戦と勝利

三上ヶ嶽での戦いは激しいものでした。

鬼たちは妖術で姿を隠し、皇子を苦しめます。しかし、ここで白犬の鏡が大活躍するんです。

鏡の光を浴びた鬼たちは:

- 妖術が使えなくなった

- 姿を隠せなくなった

- 神通力を失った

力を失った鬼のうち2匹はその場で討ち取られ、残った1匹は竹野郡(現在の京都府京丹後市)まで逃げたものの、最終的に岩窟に封印されました。

7つの寺の建立

鬼退治に成功した当麻皇子は、神仏への感謝を込めて7つの寺を建立しました。

それぞれの寺に、ウツギの鞭から彫った薬師如来像を1体ずつ安置したんです。

建立された寺院

- 施薬寺(京都府与謝野町)

- 清園寺(京都府福知山市)

- 願興寺(京都府京丹後市・現在は廃寺)

- 神宮寺(京都府京丹後市)

- 等楽寺(京都府京丹後市)

- 成願寺(京都府京丹後市)

- 多禰寺(京都府舞鶴市)

これらの寺は、鬼が二度と現れないよう、地域を守る役割を果たしたといわれています。

鬼の正体とは?

実は、この3匹の鬼には、それぞれ別の意味が隠されているという説があるんです。

各鬼の正体についての解釈

英胡(えいこ)

- 「胡」は中国で北方の異民族を指す言葉

- 新羅など海外の勢力を象徴している可能性

軽足(かるあし)

- 迦楼羅(かるら)という仏教の鬼神が由来

- 仏教に敵対する勢力を表している可能性

土熊(つちぐま)

- 土蜘蛛(つちぐも)と音が似ている

- 朝廷に従わない地方豪族を象徴している可能性

つまり、この物語は単なる鬼退治ではなく、当時の朝廷が抱えていた外敵、宗教的対立、地方の反乱という3つの脅威を鬼に例えた可能性があるんですね。

まとめ

三上ヶ嶽の鬼は、飛鳥時代の大江山を舞台にした古代の退治伝説です。

重要なポイント

- 英胡・軽足・土熊という3匹の鬼のボス

- 聖徳太子の弟・当麻皇子が退治を担当

- 白犬の鏡で鬼の妖術を破った

- 退治後に7つの寺を建立して地域を守った

- 鬼の正体は当時の社会的脅威の象徴という説がある

酒呑童子よりも古い時代の鬼伝説として、大江山の歴史に深く刻まれたこの物語は、古代日本の神秘と歴史が交差する興味深い伝承といえるでしょう。