夜道を一人で歩いているとき、突然目の前に巨大な僧侶が現れ、見上げれば見上げるほど大きくなっていったら、あなたはどうしますか?

江戸時代の人々にとって、それは単なる幻覚ではありませんでした。

それは夜道の恐怖を象徴する妖怪「見越し入道(みこしにゅうどう)」だったのです。

この記事では、江戸時代から語り継がれる巨大妖怪「見越し入道」について詳しくご紹介します。

見越し入道ってどんな妖怪なの?

見越し入道(みこしにゅうどう)は、日本各地に伝わる代表的な妖怪の一つです。

夜道や坂道の突き当たりに僧侶の姿で突然現れ、見上げれば見上げるほど大きくなるという恐ろしい特徴を持っています。江戸時代の怪談本『宿直草』『煙霞奇談』などにも記録されており、民間伝承としても広く知られていました。

「見上げるほど大きい」ことから「見越し入道」の名前がついたとされ、正しい対処をしないと命に関わる危険な妖怪として恐れられています。

姿・見た目

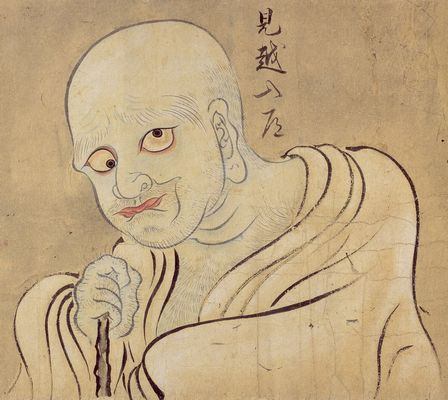

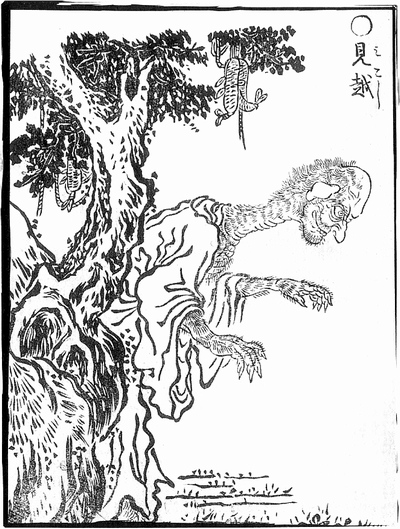

見越し入道の姿は、時代とともに変化してきました。

基本的な特徴

- 僧侶の姿: 入道(僧侶)の格好をしている

- 巨大化: 見上げるほど大きくなる

- 夜の出現: 主に夜道に現れる

その他の描写

ろくろ首

- 首がひょろ長く伸びる

- 顔に三つ目を持つ

- ろくろ首のような特徴

妖怪画での表現

- 大木の陰から覆い被さるように出現

- 顔や上半身のみが強調される

- インパクトのある容姿で妖怪の親玉として登場

また、檜枝岐村では見越し入道は提灯、桶、舵などの道具を手に持っていることも多い。

特徴

見越し入道には独特な性質と危険性があります。

出現場所

- 夜道や坂道の突き当たり

- 四つ辻

- 石橋や木の上

危険な性質

- 巨大化: 見上げれば見上げるほど大きくなる

- 物理的危害: 喉を締め上げたり切ったりする

- 飛び越し: 飛び越されると死ぬ

- 噛み殺し: 後ろに倒れると喉笛を噛み切られる

対処法

基本的な呪文

- 「見越し入道見越した」と言うと消える

- 「見こした」「見抜いた」も効果的

上記の呪文を唱えると、見越し入道はどこかに消えます。

伝承

見越し入道には古典から現代まで多くの記録があります。

江戸時代の記録

正徳時代、三河国の商人・善右衛門が名古屋へ向かう途中で身長約4メートルの大入道に遭遇。

入道に踏み越えられた後、熱病にかかり13日後に亡くなったという記録があります。

正体についての説

動物の化身説

- イタチ: 福島県南会津郡の伝承

- タヌキ: 『宿直草』の記録

- キツネ: 各地の民間伝承

化けるのに長けた動物なのがポイント。

付喪神説

檜枝岐村では見越し入道は提灯、桶、舵などの道具が本体で、その道具を叩けば退治できるという伝承もあります。

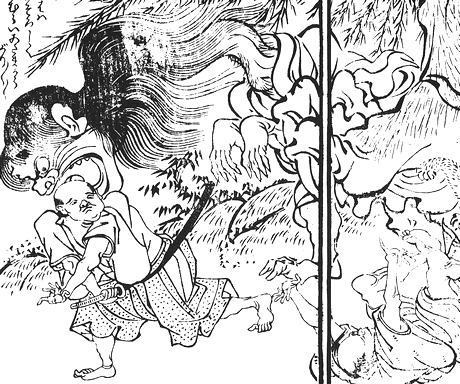

尼入道(あまにゅうどう)

北尾政美の黄表紙『夭怪着到牒』(1788年)には、毛深くて長い首を持つ女性版の見越し入道「尼入道」も登場します。

まとめ

見越し入道は、夜道の恐怖を象徴する代表的な妖怪です。

重要なポイント

基本的な特徴

- 僧侶の姿で夜道に突然現れる

- 見上げるほど巨大化する恐ろしい性質

- 物理的な危害を加える危険な妖怪

対処法

- 「見越し入道見越した」の呪文が最も効果的

- 地域により様々な退治法が存在

- 正しく対処しないと命に関わる