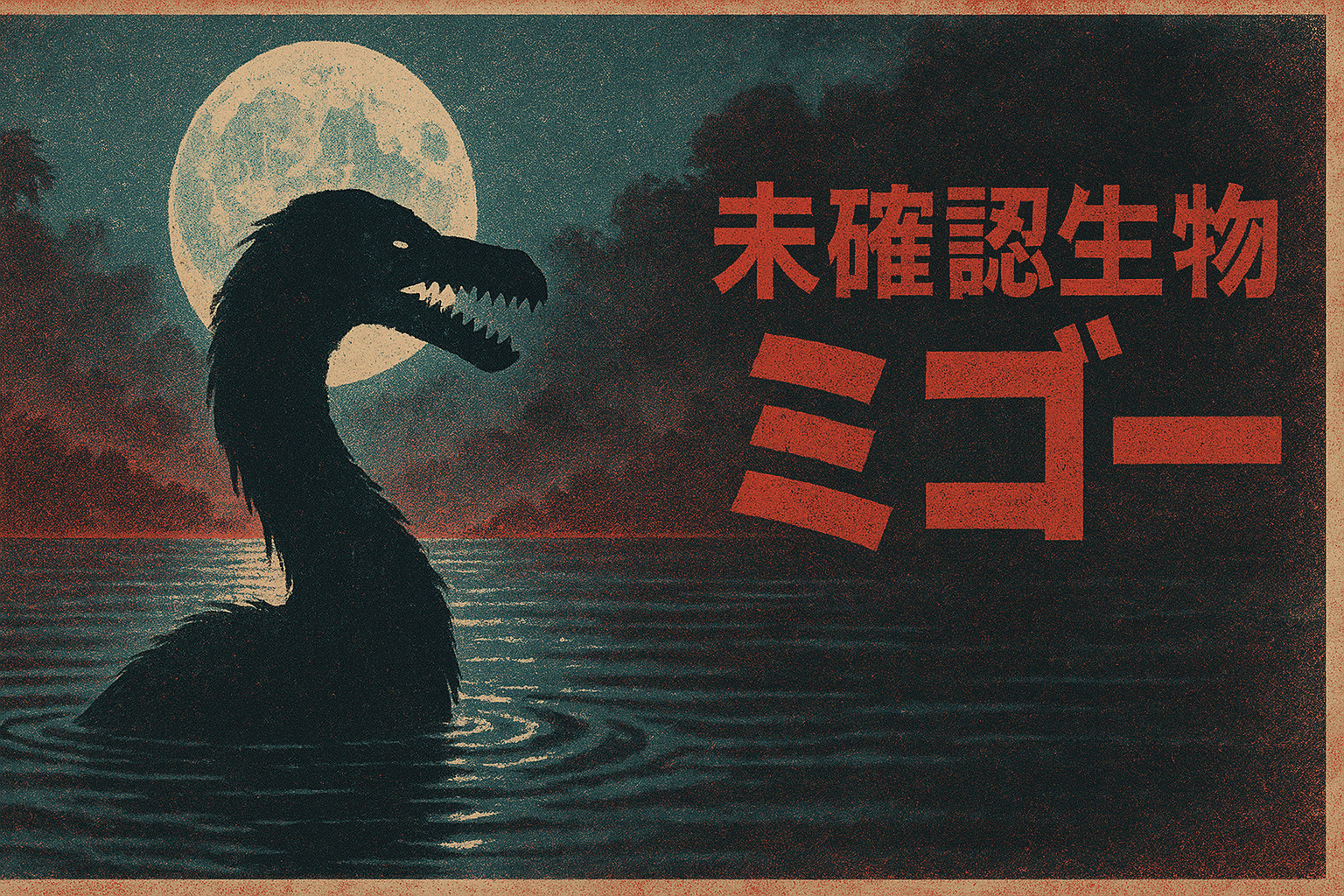

パプアニューギニアの奥地にある湖で、満月の夜になると謎の生物が姿を現すという話を聞いたことはありますか?

その名は「ミゴー」。

長い首を水面から突き出し、鋭い歯で獲物を襲うという、この恐ろしい水棲獣は、1990年代に日本のテレビ番組で紹介されて大きな話題となりました。

現地の人々からは精霊として畏れられ、複数の日本調査隊が撮影に成功したこの謎の生物の正体とは一体何なのでしょうか。

この記事では、パプアニューギニアの湖に棲むとされる未確認生物「ミゴー」について、その姿や特徴、調査の歴史、そして正体の謎に迫ります。

概要

ミゴーは、パプアニューギニアのニューブリテン島にあるダカタウア湖に棲息するとされる未確認生物(UMA)です。

1972年に日本の太平洋資源開発研究所の所長・白井祥平氏による調査報告で、世界に知られるようになりました。つまり、日本発祥のUMAなんですね。

現地の言語トク・ピシンでは「マサライ(Masalai)」と呼ばれ、精霊や守り神として古くから畏れられてきました。また、別の呼び名として「ルイ」という名前もあります。

興味深いのは、このニューブリテン島が妖怪漫画家・水木しげる氏が第二次世界大戦中に従軍した地でもあること。水木氏も『世界幻獣事典』にミゴーの絵を描いています。

1994年以降、複数の日本調査隊が現地を訪れ、謎の生物らしき姿の撮影に成功していることから、完全な伝説ではなく、何らかの生物が実在する可能性が指摘されています。

姿・見た目

ミゴーの姿は、現地の伝承や目撃証言から、かなり詳しく描写されています。

ミゴーの外見的特徴

基本データ

- 体長:5〜10メートル

- 体色:茶褐色

- 体型:がっしりとした流線型

詳細な身体構成

- 頭部:比較的小さく、ワニのように尖った顎を持つ

- 歯:カマスのような鋭い歯が無数に並んでいる

- 首:鳥のように細く長い、馬のようなたてがみがある

- 体毛:短く黒い体毛に覆われている

- 手足:亀(特にウミガメ)のような形状で、前肢が後肢より著しく大きい

- 胴体:たくましく、背中はなだらかな丘のよう

- 尾:ワニに似た形で、小さな棘を持つ

複数の動物の特徴を併せ持つ、まさに合成獣のような不思議な姿なんです。首を水面から突き出して泳ぐ様子が何度も目撃されています。

特徴

ミゴーには、いくつかの特徴的な習性や行動パターンがあります。

出現パターン

ミゴーの目撃は満月の夜、または夕方から月の見える夜に集中しています。約2週間に1回、満月の夜にだけ狩りをするという不思議な習性があるとされているんです。

目撃される場所も決まっていて、ダカタウア湖の北西部、特に湖にある二つの島の間でよく姿を見せると伝えられています。

食性と性格

ミゴーの食べ物は以下のとおりです。

- 水草などの植物

- 野豚(イノシシ)

- 鳥類

植物も食べますが、肉食もする雑食性なんですね。鋭い歯は小さいものの、肉を食べるときには十分役立つようです。

性格は極めて獰猛だとされ、現地の人々から非常に恐れられています。野豚を襲うほどの攻撃性があるため、人間も危険にさらされる可能性があると考えられているんです。

環境の謎

実は、ダカタウア湖には大きな謎があります。この湖はアルカリ性が強く、魚がほとんど生息していないんです。

さらに、外海と繋がる水路も発見されていない完全に孤立した環境。つまり、大型の水棲生物が生きていくには適さない環境なのに、なぜミゴーが生息できるのか、という疑問が残ります。

伝承

ミゴーをめぐっては、日本との深い関わりを持つ調査の歴史があります。

調査・目撃の歴史

1972年:初の本格調査

太平洋資源開発研究所の所長・白井祥平氏が調査報告を発表し、ミゴーが世界に知られるきっかけとなりました。この調査で、湖の近くにあるブルムリ村にさまざまな言い伝えがあることが判明したんです。

白井氏は証言を総合して想像図を描き、1972年1月31日の朝日新聞で、海棲爬虫類のモササウルスやプレシオサウルスとの関連を示しました。

1978年10月:詳細な聞き取り調査

未確認生物学者のToshikazu Saitoh氏がブルムリ村を訪れ、重要な情報を収集しました。

- 怪物の名が「マサライ」であること

- 1971年夏に5人の現地住民が最初に目撃したこと

- 水草や野豚を食べること

1983年9月:別の視点

探検家で作家の田中淳夫氏がブルムリ村に滞在し、1.8〜3メートルほどのワニを観察しました。

田中氏の調査で分かったこと:

- 「ミゴー」は実際には全長90センチのオオトカゲに使われる名前

- 湖の怪物は「ルイ」または「マサライ」と呼ばれている

- 現地の人々の中には、怪物の実在を信じていない人もいる

1994年:映像撮影の成功

TBSの番組『THE・プレゼンター ミゴーは実在した』の取材班が、湖を泳ぐミゴーらしき物体の撮影に成功しました。この映像は番組で放映され、日本中で大反響を呼んだんです。

2003年9月:大学探検部の挑戦

早稲田大学探検部が9日間の探索を実施。7日目にして湖を泳ぐ謎の生物の撮影に成功しました。調査前には、少なくとも5メートル以上の生物が棲息しているという情報を入手していました。

2008年9月:再びテレビ取材

日本テレビの取材班が水面を浮遊する物体を撮影しました。ただし、映像のブレが激しく、はっきりとした姿は確認できませんでした。

現地での伝承

現地の人々は、ミゴー(マサライ)を単なる動物ではなく、精霊や守り神として認識しています。

湖の底に棲んでおり、満月の夜になると水から上がってくるという伝承は、どこかロマンティックな雰囲気もありますね。ただし、その獰猛な性格から、畏怖の対象でもあったのです。

起源

ミゴーの正体については、いくつかの説が提唱されています。

モササウルス生き残り説

白亜紀(約6600万年前)に生息していた肉食海棲爬虫類、モササウルスの生き残りという説です。

白井祥平氏をはじめ、多くの研究者が支持してきた説ですが、いくつかの問題点があります。

この説の問題点:

- モササウルスは爬虫類なのに、ミゴーには「馬のような鬣」があるという証言がある

- モササウルスが白亜紀末の大量絶滅を生き延びた証拠は存在しない

- ダカタウア湖は魚がおらず、外海と繋がっていない孤立環境

- 純水棲の大型生物が生息するには不適切な環境

古生物学者のダレン・ナイシュ氏は、「モササウルスには長い首やたてがみという特徴がない」と指摘し、この説を否定しています。

その他の恐竜・古代生物説

古クジラ亜目の生き残り説

古代のクジラの仲間が生き残っているという説です。ただし、具体的な根拠は乏しいとされています。

デイノスクス生き残り説

白亜紀の巨大ワニ、デイノスクスの生き残りという説もあります。しかし、デイノスクスの化石は北アメリカでしか発見されておらず、ニューギニアとの地理的なつながりが説明できません。

イリエワニ説(最有力)

現在、最も有力とされているのがイリエワニ説です。

イリエワニの特徴:

- 最大で7メートルに達する大型のワニ

- 体形や食性が、伝承のミゴーと一致する

- ニューギニアの人々は実際にイリエワニを「マサライ」と呼んで畏怖している

- ダカタウア湖での生息が確認されている

- 河川の上流から海岸まで広い行動範囲を持つ

撮影された映像の検証:

英国の古生物学者ダレン・ナイシュ氏が1994年の映像を検証した結果、「映っているのはイリエワニである」と結論づけました。2003年の早稲田大学探検部による映像についても、イリエワニではないかという指摘が多くあります。

2008年の日本テレビによる映像は、ブレが激しすぎて判別できず、流木の可能性も指摘されています。

まとめ

ミゴーは、パプアニューギニアのダカタウア湖に棲むとされる、日本との関わりが深い未確認生物です。

重要なポイント

- 1972年に日本の研究者による調査で世界に知られた日本発祥のUMA

- 体長5〜10メートル、長い首と鋭い歯を持つ水棲獣

- 満月の夜に目撃されることが多い不思議な習性

- 現地では「マサライ」と呼ばれ、精霊として畏れられている

- 1994年、2003年に日本の調査隊が映像撮影に成功

- 正体はイリエワニの可能性が最も高い

- 現在もダカタウア湖には何らかの生物が生息している可能性がある

恐竜の生き残りというロマンあふれる説は魅力的ですが、現実的には既知の生物であるイリエワニが正体である可能性が高いようです。

ただし、完全に孤立した湖に大型生物が生息しているという環境的な謎や、満月の夜に現れるという不思議な習性など、まだ解明されていない部分も残されています。

もしかしたら、まだ私たちの知らない何かがダカタウア湖の深い水の底に潜んでいるのかもしれませんね。