「金毘羅さん」「こんぴらさん」と親しみを込めて呼ばれる金毘羅神(こんぴらしん)。日本全国に広く信仰され、特に海や水に関わる人々から篤く信仰されてきた神様です。

長い石段を登って参拝することで知られる金刀比羅宮(ことひらぐう)は、日本を代表する人気の参拝スポットとなっています。

この記事では、そんな金毘羅神の由来から神格、そして現代でのご利益まで、分かりやすくご紹介します。

金毘羅神の名前の意味

まずは「金毘羅神(こんぴらしん)」という名前の由来を探ってみましょう。

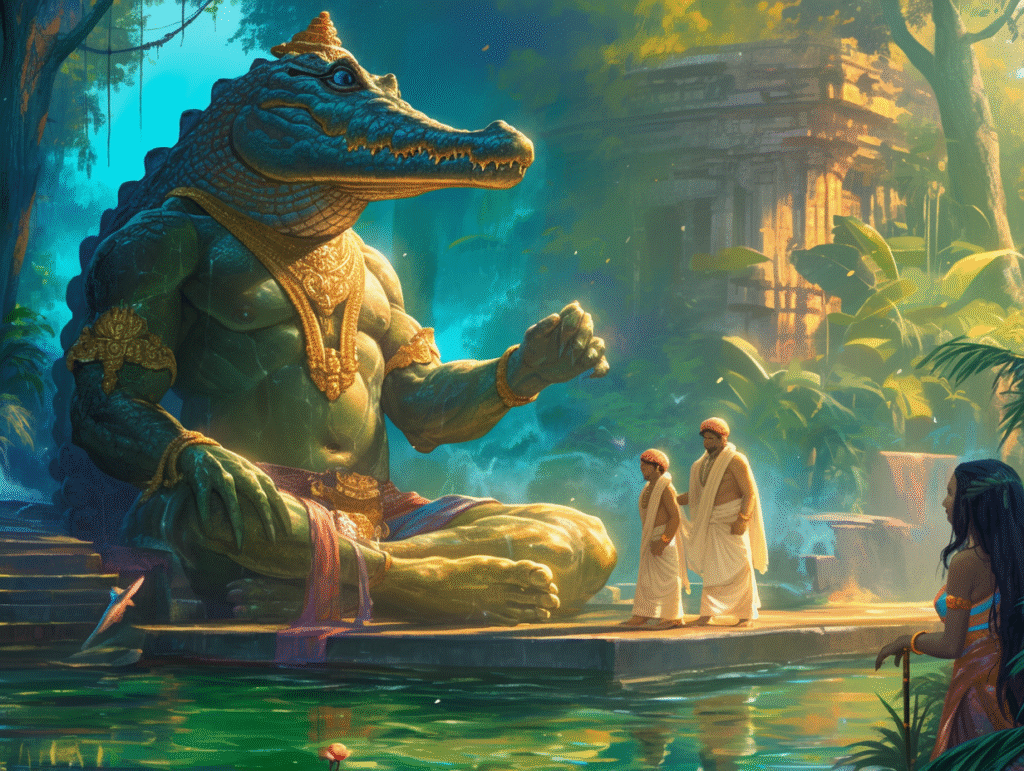

「金毘羅(こんぴら)」という言葉は、実はインドのサンスクリット語「クンビーラ」(Kumbhīra)に由来しています。

古代インドでは、クンビーラは水の神様あるいはワニの姿をした守護神として崇められていました。

この神様の信仰が仏教とともに中国を経て日本に伝わる過程で、漢字で「金毘羅」と表記されるようになりました。

つまり、金毘羅神とは「水や海を守り、人々を導く異国の神様が、日本の神道と融合した姿」と言えるでしょう。

金毘羅神の系譜と由来

金毘羅神の信仰の歴史は古く、複雑な経緯を持っています。

元々は仏教、特に密教や修験道に関わる守護神でした。しかし時代とともに、日本の神道と融合し、独自の発展を遂げていきました。

金毘羅神の由来まとめ

- 起源:インドの水の神・ワニの神「クンビーラ」

- 伝来:仏教とともに中国を経由して日本へ

- 変容:平安時代以降、神仏習合(しんぶつしゅうごう)により日本の神と同一視

- 発展:江戸時代には庶民信仰として全国に広がる

日本では特に「大物主神(おおものぬしのかみ)」という神様と同一視されることが多くなりました。

大物主神は出雲神話に登場する神様で、国造りの神として信仰されていました。

こうして金毘羅神は、日本の神様としても広く信仰されるようになったのです。

金毘羅神の神格と特徴

金毘羅神は、その起源がインドの水神であることから、日本でも主に「水や海の安全」を守る神様として信仰されています。

しかし、時代とともにその神格(神様としての性質や力)は広がりを見せました。

金毘羅神の主な神格

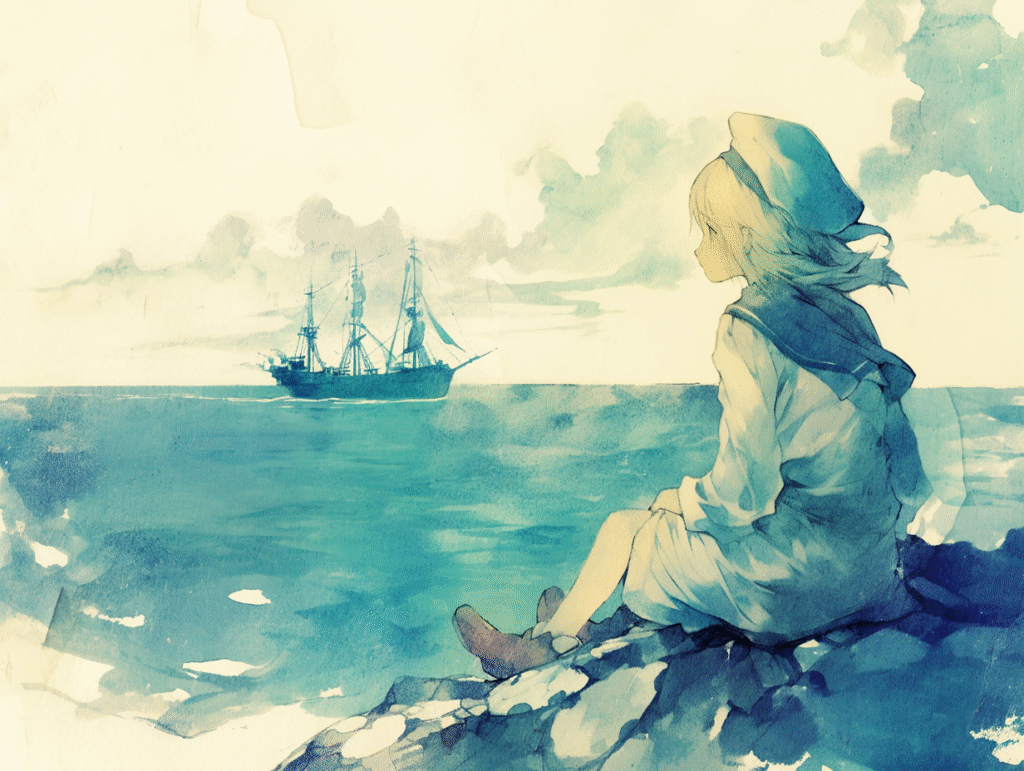

- 海・航海: 船乗りや漁師、航海者など海に関わる人々の安全を守る神様として崇められてきました。特に江戸時代、「船の守り神」として全国的に信仰が広まりました。

- 漁業:海・航海に関連して漁業の神としても信仰される。

- 農業・水利の神: 水を司る神様として、農業や治水に関わる守護神としての側面も持っています。

金毘羅信仰の特徴的な点は、「困難な山道を登ってお参りする」という点です。

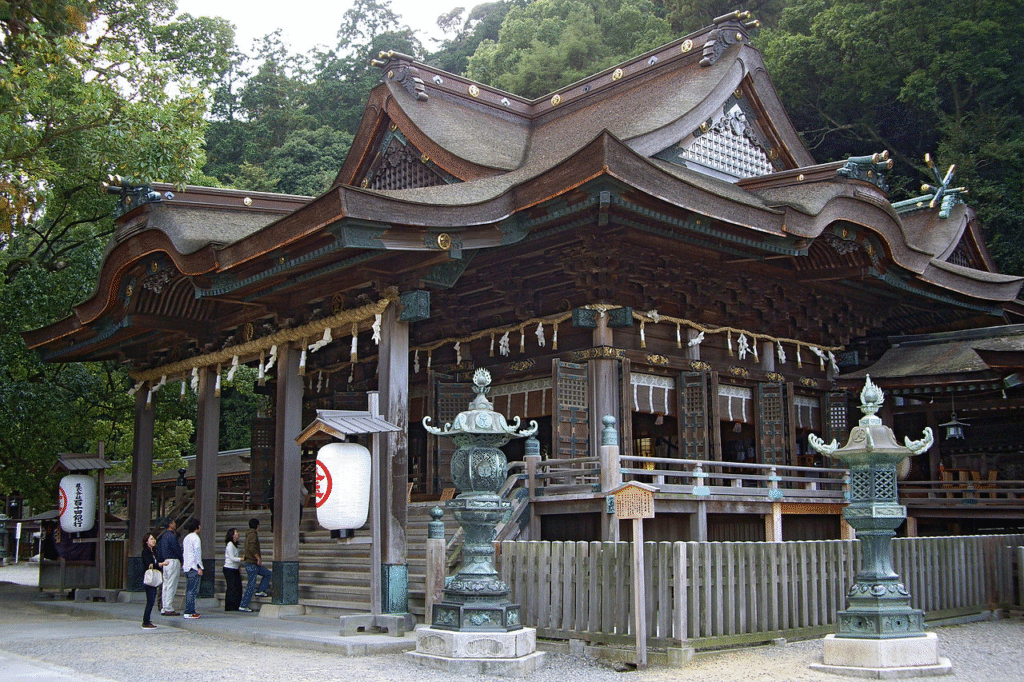

香川県の金刀比羅宮は、785段もの石段を上らなければならないことで有名です。

金毘羅神を祀る神社とご利益

金毘羅神を祀る神社は日本全国に広がっていますが、その中心となるのが金刀比羅宮(ことひらぐう)です。

主な神社

- 金刀比羅宮(ことひらぐう): 香川県琴平町にある総本宮で、通称「こんぴらさん」と呼ばれています。全国約600社ある金毘羅神社の総本社です。象頭山の中腹に位置し、785段の石段を上って参拝することで知られています。

- 全国の金毘羅神社: 「金毘羅神社」「琴平神社」「金比羅神社」など様々な名前で、日本全国、特に海沿いの町や港町に多く見られます。

金毘羅神社は「ことひらさん」や「こんぴらさん」という親しみやすい愛称で呼ばれることが多く、庶民に最も身近な神社の一つと言えるでしょう。

また、こんぴら狗・流し樽という風習もあった。

ご利益

金毘羅神にお参りすると、以下のようなご利益があるとされています:

- 航海安全・水難除け

- 漁業守護

- 農業守護

- 雨乞い

- 商売繁盛

- 金運

まとめ – 現代に生きる金毘羅信仰

金毘羅神(こんぴらさん)について、その由来から現代的な意義まで見てきました。

- 金毘羅神は、インドの水神が日本に伝わり、神仏習合によって生まれた海の守り神です

- 神格は、航海安全・水・農業など多岐にわたります

- 総本宮は香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)で、785段の石段で有名です

- ご利益は、航海安全・商売繁盛・漁業守護・雨乞いなど、現代人の願いにも応えてくれます

時代は変わり、船旅をする人は少なくなりましたが、金毘羅神の信仰は形を変えて現代にも生き続けています。