夜道を一人で歩いているとき、どこからともなく「ケラケラ」という女性の笑い声が聞こえてきたら…あなたはどう感じるでしょうか?

普通なら楽しそうな笑い声のはずなのに、なぜかゾッとしてしまうかもしれません。

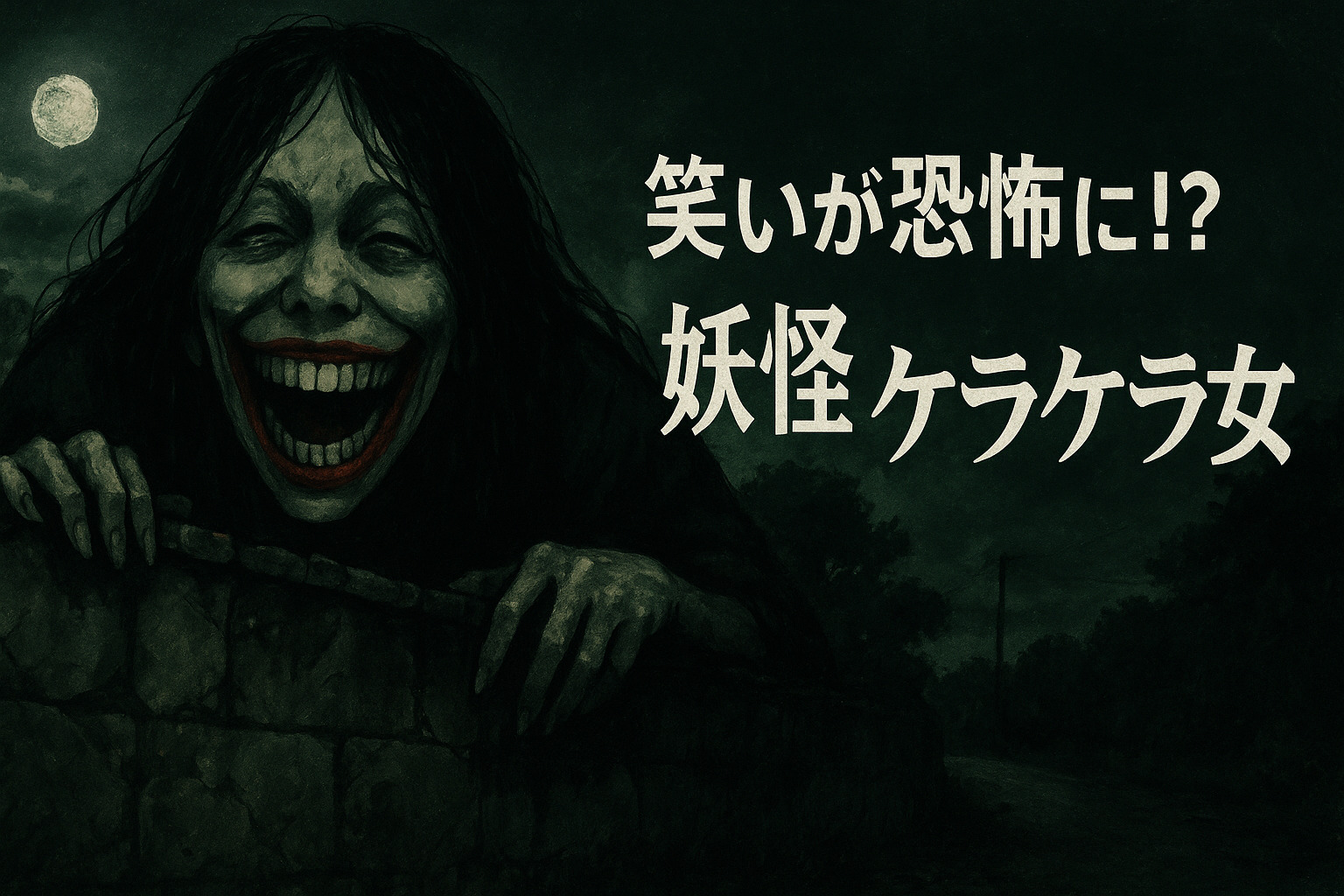

江戸時代から語り継がれる「ケラケラ女」は、まさにそんな不気味な笑い声で人を恐怖に陥れる妖怪です。

この記事では、江戸時代の妖怪画に登場する「ケラケラ女」について、その不気味な姿から心を不安にさせる特徴、そして現代まで続く恐ろしい笑い声の伝承まで、詳しくご紹介します。

ケラケラ女ってどんな妖怪?

ケラケラ女とは、江戸時代から伝えられている妖怪で、「ケラケラ」という笑い声そのものが恐怖となって現れる存在です。

- 漢字表記:倩兮女

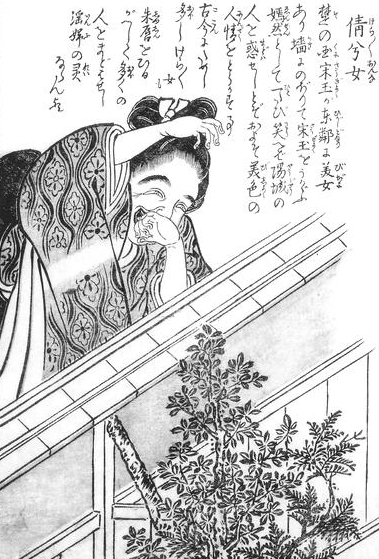

- 初出:江戸時代『画図百鬼夜行』(鳥山石燕作)

姿・見た目

以下は、基本的な外見の特徴です。

- 女性

- 赤い口紅を塗っている

- 体が大きく塀の上から覗いている

- 時に首だけの姿で現れる

特徴・伝承

ケラケラ女は塀の上から覗いて、大きな声で「ケラケラ」と笑い続けます。

現代では、人が通っていない道に現れ、通行人に笑いかけてくるそうです。

彼女は意味もなく笑い続けてくるので、とても不気味です。

さらに、その声は1人だけにしか聞こえないので、人をとても不安にさせます。

まとめ

ケラケラ女は、「笑い声」という本来ポジティブなはずの音を恐怖の対象に変えてしまう、非常にユニークな妖怪です。

重要なポイント

- 「ケラケラ」という笑い声が特徴

- 塀の上から覗く大きな女性の姿

- 意味のない笑い声で人を不安にさせる

- 一人だけに聞こえる恐怖