死後の世界で、あなたの罪の重さを量るのは閻魔大王だけだと思っていませんか?

実は、閻魔大王の裁判の前に、もう一つ重要な審査があるんです。それを担当するのが、三途の川のほとりで衣服を木にかける老爺の鬼「懸衣翁(けんえおう)」なんです。

奪衣婆の夫として、二人三脚で亡者の罪を調べる重要な役割を果たしています。

この記事では、地獄の入り口で静かに、でも確実に仕事をこなす懸衣翁について、その姿や特徴、役割をわかりやすくご紹介します。

概要

懸衣翁(けんえおう)は、死後の世界の「三途の川」のほとりにいる老人の妖怪です。

仏教の考えでは、人が亡くなると魂は死者の国へ旅立ちます。

その旅の途中で必ず渡らなければならない三途の川で、懸衣翁は奪衣婆とペアになって働いているんです。

懸衣翁の基本情報

- 読み方:けんえおう、けんねおう

- 種族:地獄鬼

- 配属:十王の配下

- 勤務地:三途の川のほとり、衣領樹の近く

- パートナー:奪衣婆(夫婦とされる)

英語では「Ken’eo」や「Ken’e-O」と表記されることもあります。

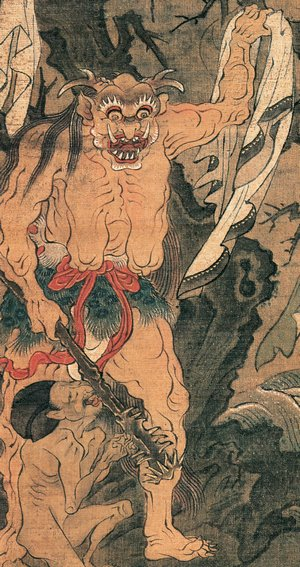

姿・見た目

懸衣翁の姿は、名前の通り「翁(おきな)」、つまり老爺の姿をしています。

懸衣翁の外見的特徴

- 老人の姿をした鬼

- 衣領樹(えりょうじゅ)の上にいることが多い

- または川辺で奪衣婆の隣に立っている

- 地獄絵図では威厳のある老爺として描かれる

奪衣婆が目立つ存在なのに対して、懸衣翁は比較的地味な印象ですが、その仕事ぶりは確実で重要なんです。

特徴

懸衣翁の最大の特徴は、「衣服の重さで罪を量る」という独特な審判方法を担当していることです。

懸衣翁の仕事の手順

- 奪衣婆から衣服を受け取る

- 衣領樹の枝に衣服をかける

- 枝の垂れ具合を観察する

- 罪の重さを判定する

なぜ枝が垂れるかというと、実はカラクリがあるんです。

罪の重さと衣服の関係

- 罪が重い亡者 → 三途の川の深くて流れの速い場所を渡る → 衣服がずぶ濡れ → 枝が大きく垂れる

- 罪が軽い亡者 → 浅くて穏やかな場所を渡る → 衣服はあまり濡れない → 枝はあまり垂れない

つまり、衣服の濡れ具合によって、その人の生前の行いが分かるという仕組みなんですね。

特別な能力

- 服を着ていない亡者からは生皮を剥ぎ取る

- 衣領樹という特別な木を使いこなす

- 枝の垂れ具合から正確に罪を読み取る

ちょっと怖い仕事内容ですが、これも死後の世界の秩序を保つための大切な役割なんです。

伝承と起源

懸衣翁は、奪衣婆とセットで語られることがほとんどです。

二人は夫婦の鬼として、協力して亡者の審判を行っています。

懸衣翁の役割の意味

懸衣翁の仕事には、深い意味が込められています。

象徴的な意味

- 川を渡る前:自身の罪深さを自己証明する

- 川を渡った後:この世の価値観を捨てたことを証明する

衣服を木にかけるという行為は、単なる罪の測定だけでなく、現世との決別を表す儀式でもあるんです。

奪衣婆との関係

懸衣翁と奪衣婆は、まさに「おしどり夫婦」のような関係で働いています。

二人の役割分担

- 奪衣婆:衣服を剥ぎ取る(アクティブな役割)

- 懸衣翁:衣服を木にかける(判定の役割)

奪衣婆が表舞台で目立つ存在なのに対し、懸衣翁は裏方として確実に仕事をこなす、まさに縁の下の力持ち的な存在といえるでしょう。

十王信仰との関わり

懸衣翁は「十王」の配下として働いています。十王とは、死者を裁く10人の王のことで、有名な閻魔大王もその一人です。

懸衣翁と奪衣婆は、十王の裁判が始まる前の「予備審査」を担当しているというわけです。

この予備審査の結果が、後の裁判に大きな影響を与えるんですね。

まとめ

懸衣翁は、三途の川で静かに、でも確実に重要な仕事をこなす地獄の審判官です。

懸衣翁の重要ポイント

- 三途の川のほとりで働く老爺の鬼

- 奪衣婆の夫として二人三脚で審判

- 衣領樹の枝のしなりで罪の重さを量る

- 十王の配下として予備審査を担当

- 現世との決別を象徴する役割も持つ

奪衣婆の陰に隠れがちですが、懸衣翁なくして死後の審判は成り立ちません。

枝のしなり具合という独特な方法で罪を量る、まさに職人気質な地獄の番人といえるでしょう。