江戸時代の妖怪画集に描かれた、炎と煙に包まれた僧侶の姿をした妖怪「火前坊」。その背景には、平安時代の葬送地で行われた僧侶たちの悲しい信仰儀式がありました。この記事では、火前坊の正体や由来、出現場所とされる京都・鳥辺野の歴史について詳しく解説します。

火前坊の基本情報

火前坊は、江戸時代の浮世絵師・鳥山石燕が1781年(安永10年)に刊行した妖怪画集『今昔百鬼拾遺』に描かれている妖怪です。

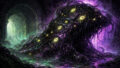

読み方は「かぜんぼう」で、画図では炎と煙に包まれた乞食坊主の姿で描かれています。京都の鳥部山(鳥辺野)に現れるとされており、火に包まれて苦しむ僧侶のような恐ろしい姿が特徴的です。

火前坊が生まれた背景

鳥辺野という葬送の地

火前坊が出現するとされる鳥部山(鳥辺野)は、平安時代以来の葬送地として知られています。「東の鳥辺野」「西の化野」「北の蓮台野」は京の三大葬送地と呼ばれ、多くの皇族や貴族がこの地で荼毘に付されました。

吉田兼好の『徒然草』には「あだし野の露、鳥辺山の煙」という有名な一節があり、この地から立ち上る火葬の煙が途絶えることなく、人の世の無常を象徴する場所として描かれています。平安時代の権力者・藤原道長もこの鳥辺野で荼毘に付されたと伝えられています。

焼身往生という信仰

火前坊の由来には、「焼身往生」と呼ばれる信仰儀式が深く関わっています。

焼身往生とは、現世を厭い、直ちに浄土に往生したいという気持ちの高まりから、自らの身体を焼いて往生を遂げようとする行為です。新纂浄土宗大辞典によると、日本における焼身は『法華経』薬王菩薩本事品の信仰から始まったとされています。

平安時代になると法華信仰と浄土信仰が融合し、焼身する日には阿弥陀の縁日にあたる15日が選ばれ、その場所には京都の鳥部野・船岡・阿弥陀峯などが選ばれました。多くの結縁者を募り、浄土往生の行儀として実践されていたのです。

極楽往生できなかった僧たちの霊

10世紀末頃、高僧たちがこの鳥部山で焚死往生を願って自らの体に火を放って命を絶ったといわれています。その信仰儀式を一目見ようと、多くの庶民たちも集まってきたそうです。

しかし、中には儀式の本来の目的に反し、現世に未練があるなどして極楽往生できなかった者もいたと伝えられています。そうした僧の霊が僧形の怪火となって鳥部山に現れたものが火前坊だとされています。

火前坊の特徴

恐ろしい外見

火前坊は、炎と煙に包まれながら苦しむ僧侶の姿をしています。鳥山石燕の画図では乞食坊主として描かれており、その姿は極めて凄惨なものです。

人に危害は加えない

火前坊は山を訪れる人の前に現れることがありますが、直接的な危害を加えることはないとされています。炎に包まれて苦しみ、やがて消えていくその姿は、見る者に強い衝撃を与えます。これは極楽往生を果たせなかった僧の苦しみを象徴しているのかもしれません。

鳥山石燕による創作説

火前坊については、鳥山石燕自身が創作した妖怪である可能性も指摘されています。

近藤瑞木による学術研究「石燕妖怪画私注」(首都大学東京、2012年)では、江戸麻布の地名「我善坊谷」から鳥山石燕が火前坊を創作したのではないかという説が紹介されています。

『今昔百鬼拾遺』には、実際の伝承に基づくものだけでなく、石燕が独自に創作した妖怪も多く含まれているとされています。ただし、鳥辺野での焼身往生という歴史的な背景が存在することから、完全な創作というよりも、歴史的事実と石燕の想像力が融合した妖怪である可能性があります。

鳥山石燕と『今昔百鬼拾遺』について

鳥山石燕(1712年〜1788年)は、江戸時代中期の画家・浮世絵師で、妖怪画を多く描いたことで知られています。狩野派門人として絵を学び、喜多川歌麿や恋川春町など多くの著名な弟子を育てました。

石燕の妖怪画は4つの画集にまとめられています。

- 『画図百鬼夜行』(1776年/安永5年刊行)

- 『今昔画図続百鬼』(1779年/安永8年刊行)

- 『今昔百鬼拾遺』(1781年/安永10年刊行)

- 『百器徒然袋』(1784年/天明4年刊行)

火前坊が収録されている『今昔百鬼拾遺』は第3作にあたり、「雲」「霧」「雨」の上中下3巻で構成されています。前作『今昔画図続百鬼』の形式を引き継ぎ、1体1体の妖怪の絵に解説や讃が書き添えられているのが特徴です。

火前坊が現代に伝えるもの

火前坊は、単なる恐ろしい妖怪ではありません。その背景には、平安時代の人々の信仰、極楽往生への切実な願い、そして成仏できなかった魂への哀れみが込められています。

現世への執着を捨てきれず極楽往生できなかった僧の姿は、人間の心の弱さや執着の恐ろしさを象徴しているともいえるでしょう。炎に包まれながらも消えることのない火前坊の姿は、私たちに「執着を手放すことの難しさ」を静かに語りかけているのかもしれません。

コメント