夜中に外から車輪が転がる音が聞こえてきたら、絶対に外を見てはいけない……そんな恐ろしい言い伝えがあるって知っていますか?

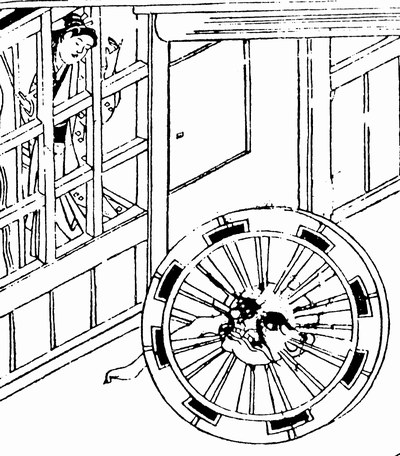

江戸時代の人々を震え上がらせた妖怪「片輪車(かたわぐるま)」は、炎に包まれた片方だけの車輪に乗って現れ、子どもをさらっていくという恐ろしい存在でした。

しかも驚くことに、母親の愛情あふれる和歌によって、さらわれた子どもを返してくれたという感動的な話も残っているんです。

この記事では、江戸時代の怪談に登場する不気味な妖怪・片輪車について、その姿や特徴、各地に伝わる恐ろしくも不思議な伝承をわかりやすくご紹介します。

概要

片輪車は、江戸時代の怪談集に登場する日本の妖怪です。

その名の通り、片方の車輪しかない牛車に乗って現れる不気味な存在で、主に京都や滋賀県に伝承が残っています。

片輪車の基本情報

- 登場時代:江戸時代の文献に記録

- 活動地域:京都府、滋賀県、長野県

- 出典:『諸国百物語』『諸国里人談』など

- 別名:片車輪(かたしゃりん)※現代での呼び名

片輪車は見た者に祟りをもたらし、特に人間の赤ん坊や子どもを狙う恐ろしい妖怪として恐れられました。

姿・見た目

片輪車の姿は、文献によって異なりますが、共通している特徴があります。

片輪車の外見的特徴

- 炎に包まれた片輪の牛車

- 車輪は一つだけなのに不思議と走る

- 美女または恐ろしい男が乗っている

京都版(『諸国百物語』)

- 車輪の中央に凄まじい形相の男の顔

- 小さな人間の足をくわえている

滋賀版(『諸国里人談』)

- 美しい女性が乗っている

- 炎に包まれながらも優雅に座っている

この違いは地域によって伝承が変化したためと考えられています。どちらにしても、炎に包まれた片輪だけの車という不自然で恐ろしい姿は共通しているんですね。

特徴

片輪車の最も恐ろしい特徴は、子どもをさらって食べることです。

片輪車の恐ろしい行動

- 夜な夜な町を徘徊する

- 大きな音を立てて通り過ぎる

- 見た者に祟りがある

- 噂話をしただけでも祟られる

- 子どもを狙って襲う

片輪車の不思議な能力

- 姿を見せたり消したりできる

- 家の中にいる子どもの位置を知っている

- 母親の愛情に心を動かされることがある

特に恐ろしいのは、片輪車が現れたときの決まり文句です。

「我を見るより我が子を見よ」

この言葉を聞いた母親が子どものところへ行くと、すでに子どもが傷つけられていたり、さらわれていたりするんです。

伝承と起源

片輪車の伝承は、主に江戸時代の怪談集に記録されています。

京都・東洞院通の伝承

『諸国百物語』に記された京都の話では、毎晩のように片輪車が現れて人々を恐怖に陥れました。

恐ろしい事件

- ある女が興味本位で外を覗く

- 車輪の中央に男の顔があり、子どもの足をくわえていた

- 「我を見るより我が子を見ろ」と叫ぶ

- 子どもは足を裂かれて血まみれになっていた

滋賀県・甲賀郡の伝承

『諸国里人談』の滋賀県の話は、より感動的な結末を迎えます。

母の愛が起こした奇跡

- 女が外を覗くと美女が乗った片輪車を目撃

- 子どもがさらわれてしまう

- 母親が悲しみのあまり和歌を詠む: 「罪科は我にこそあれ小車の やるかたわかぬ子をばかくしそ」 (罪は私にあります。行方の分からない子どもを隠さないでください)

- 翌晩、片輪車が現れて歌を読み上げる

- 「やさしの者かな」と言って子どもを返してくれた

- 人に見られたため、その村には二度と現れなかった

この話は、母親の愛情と反省の気持ちが妖怪の心を動かしたという、江戸時代らしい教訓的な物語になっています。

起源についての考察

片輪車の起源については、いくつかの説があります。

考えられる起源

- 牛車の事故で亡くなった人の霊

- 子を失った母親の怨霊

- 戦乱で焼かれた牛車の付喪神

江戸時代は子どもの死亡率が高く、親にとって子どもを失う恐怖は身近なものでした。片輪車は、そんな時代の親の不安を具現化した存在だったのかもしれません。

まとめ

片輪車は、子どもを狙う恐ろしい妖怪でありながら、母親の愛に心を動かされる一面も持つ複雑な存在です。

片輪車の重要ポイント

- 炎に包まれた片輪の牛車に乗る妖怪

- 子どもをさらって食べる恐ろしい存在

- 見た者や噂をした者にも祟る

- 母親の和歌で子どもを返した伝承もある

- 江戸時代の親の不安を反映した妖怪

現代では「片車輪(かたしゃりん)」という名前で呼ばれることもありますが、これは元の名前が誤解を招く可能性があるための配慮だそうです。

片輪車の物語は、単なる怖い話ではなく、親の愛情の強さや、子どもを守りたいという普遍的な願いを描いた物語でもあるんです。

江戸時代の人々も現代の私たちも、子どもを大切に思う気持ちは変わらないということを、この妖怪は教えてくれているのかもしれません。